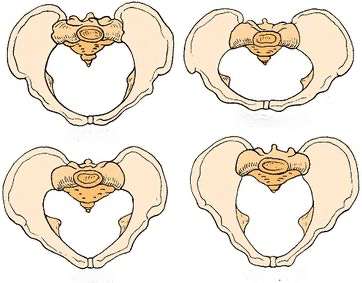

La clasificación de Thoms, propuesta con base en la relación entre los diámetros anteroposteriores y transversos de la abertura superior de la pelvis, representa una aproximación morfométrica y funcional a la evaluación de la arquitectura pelviana en el contexto obstétrico. Este esquema clasificatorio constituye una herramienta de valor clínico para prever las posibles implicaciones biomecánicas durante el parto, toda vez que la morfología pélvica influye de manera directa en la mecánica de la presentación fetal, la progresión del trabajo de parto y la viabilidad del parto vaginal. La propuesta de Thoms distingue cuatro tipos fundamentales de pelvis, cada una con características estructurales particulares y con correspondencias a los tipos clásicos descritos en obstetricia: antropoide, androide, ginecoide y platipeloide.

A. Pelvis dolicopélica

En esta configuración, el diámetro anteroposterior de la abertura superior supera al diámetro transverso, otorgando a la pelvis una forma alargada en el eje sagital. Esta morfología se asemeja al tipo antropoide, caracterizado por una estrechez relativa en el plano lateral y una elongación marcada en sentido anteroposterior. Desde un punto de vista funcional, esta disposición puede favorecer el encajamiento de presentaciones occipito posteriores, aunque puede dificultar los mecanismos rotacionales fetales durante el descenso. En términos evolutivos, se ha observado que este tipo de pelvis es más común en ciertos grupos étnicos y su prevalencia puede estar asociada con patrones genéticos de desarrollo esquelético.

B. Pelvis mesatipélica o redonda

En esta variante, los diámetros anteroposterior y transverso son aproximadamente equivalentes, lo que confiere a la abertura superior una configuración circular. Aunque se denomina “redonda”, esta pelvis corresponde morfológicamente al tipo androide, el cual tradicionalmente se describe con una forma más triangular o en forma de corazón, asociada a una predominancia del sexo masculino. Esta coincidencia nominal puede inducir a confusión, ya que la funcionalidad obstétrica de una pelvis mesatipélica puede ser menos favorable, presentando una estrechez relativa en los segmentos medios o inferiores de la pelvis, lo cual podría interferir con la progresión del parto y aumentar el riesgo de intervenciones quirúrgicas.

C. Pelvis braquipélica u oval

Este tipo pélvico se caracteriza por un predominio del diámetro transverso sobre el anteroposterior, en una diferencia que oscila entre uno y tres centímetros. La forma de la abertura superior se aproxima a una elipse con eje mayor en sentido horizontal, lo que guarda similitud con la pelvis ginecoide. Esta última es considerada la morfología más adecuada para el parto vaginal espontáneo, pues proporciona un canal de parto más equilibrado y amplio tanto en su entrada como en sus diámetros intermedios e inferiores. La pelvis braquipélica, por tanto, representa una configuración anatómica favorable para la dinámica del parto, permitiendo una progresión armónica de la presentación fetal.

D. Pelvis platipélica

En este último tipo descrito por Thoms, el diámetro transverso de la abertura superior supera en al menos tres centímetros al diámetro anteroposterior, lo que da lugar a una forma pélvica notablemente aplanada en sentido sagital y ampliada en su dimensión lateral. Este tipo se asocia a la pelvis platipeloide, una morfología que puede representar un desafío obstétrico debido a la insuficiente longitud anteroposterior que puede comprometer el encajamiento fetal. Aunque la amplitud lateral pueda sugerir espacio suficiente, el eje de descenso fetal requiere un adecuado espacio en el plano sagital, y su limitación en este tipo de pelvis puede obstaculizar el proceso natural del parto.

Fuente y lecturas recomendadas:

-

Latarjet, M., & Ruiz Liard, A. (2019). Anatomía humana (5.ª ed.). Médica Panamericana.

-

Moore, K. L. (2018). Anatomía con orientación clínica (8.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.

-

Gray, H. (2020). Gray’s anatomy: The anatomical basis of clinical practice (42.ª ed.). Elsevier.

-

Netter, F. H. (2018). Atlas de anatomía humana (7.ª ed.). Elsevier.

Originally posted on 5 de mayo de 2025 @ 11:26 AM