Actinomyces israelii y otras especies del género Actinomyces forman parte de la flora normal de la cavidad oral y de las criptas amigdalinas debido a sus características microbiológicas y a la naturaleza del ambiente bucal. Estos microorganismos son bacterias anaerobias o de crecimiento microaerófilo que encuentran en la boca un entorno propicio para su colonización, ya que las criptas de las amígdalas y las superficies mucosas orales ofrecen nichos con baja concentración de oxígeno y un ambiente rico en materia orgánica. Allí, Actinomyces convive en equilibrio con otros microorganismos, desempeñando un papel dentro del ecosistema microbiano sin causar daño bajo condiciones normales.

Sin embargo, cuando estas bacterias acceden a tejidos traumatizados o profundos, donde las barreras naturales de la mucosa han sido alteradas —por ejemplo, tras una extracción dental, una herida o cualquier otro tipo de lesión—, pueden comportarse como patógenos oportunistas. En tales circunstancias, la combinación de Actinomyces con otras bacterias anaerobias del ambiente puede desencadenar una infección crónica, ya que estos microorganismos colaboran para sobrevivir en condiciones de baja oxigenación y para evadir la respuesta inmune del huésped. La capacidad de formar complejos microbianos y producir una matriz extracelular contribuye a la formación de lesiones inflamatorias y abscesos característicos de la actinomicosis.

El área cervicofacial es la localización más frecuente de esta infección, representando aproximadamente el sesenta por ciento de los casos reportados. Esto se explica porque los traumatismos dentales, como las extracciones, son eventos comunes que permiten la inoculación de las bacterias desde la boca hacia los tejidos blandos del cuello y la cara. Además, la anatomía de la región facilita la diseminación local y la formación de lesiones extensas.

Aunque menos frecuentes, las infecciones pueden presentarse también en el tracto gastrointestinal y en los pulmones. Estas localizaciones suelen deberse a la ingestión o aspiración accidental de las bacterias desde su reservorio natural en la cavidad oral, lo que permite que Actinomyces colonice y provoque lesiones en sitios distantes. En el tracto digestivo, las bacterias pueden atravesar mucosas lesionadas y establecer focos infecciosos, mientras que en los pulmones, la aspiración puede desencadenar una neumonía o abscesos pulmonares con características clínicas similares a las infecciones cervicofaciales.

Manifestaciones clínicas

La actinomicosis cervicofacial se desarrolla de manera progresiva y lenta, caracterizándose por la formación de una zona firmemente indurada en los tejidos afectados. La piel que recubre esta área adquiere una coloración rojiza o incluso cianótica, evidenciando inflamación y compromiso vascular local. Con el tiempo, se forman abscesos que tienden a drenar de forma espontánea hacia la superficie, persistiendo durante períodos prolongados sin una resolución completa. En el pus extraído de estas lesiones es común encontrar los llamados “gránulos de azufre”, que corresponden a agregados visibles de las bacterias filamentosas características de Actinomyces. Por lo general, el dolor es escaso o ausente, a menos que se sobreañada una infección secundaria bacteriana. Cuando se observa trismo, esto indica que los músculos encargados de la masticación están comprometidos, señalando una extensión más profunda de la infección. En estudios radiológicos, como las radiografías, puede detectarse compromiso óseo en estructuras cercanas. Aunque es poco común, la infección en regiones cervicofaciales o torácicas puede diseminarse hacia el sistema nervioso central, originando complicaciones graves como abscesos cerebrales o meningitis.

En cuanto a la actinomicosis torácica, esta se inicia típicamente con un cuadro clínico caracterizado por fiebre, tos persistente y producción de esputo, acompañados de síntomas sistémicos como sudoraciones nocturnas y pérdida de peso significativa. El dolor pleurítico puede estar presente debido a la inflamación de la pleura. Una característica distintiva es la formación de múltiples trayectos fistulosos o senos que pueden extenderse a través de la pared torácica, llegando incluso a afectar estructuras cercanas como el corazón o extenderse hacia la cavidad abdominal. La infección puede comprometer las costillas adyacentes, causando osteomielitis. Los estudios radiológicos muestran áreas de consolidación pulmonar y, en ocasiones, derrames pleurales que reflejan la inflamación e infección en el espacio pleural.

La actinomicosis abdominal y pélvica, por su parte, suele manifestarse con dolor en la región ileocecal, acompañado de episodios de fiebre alta con escalofríos, vómitos y pérdida de peso. Esta forma clínica puede confundirse fácilmente con enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn debido a la presentación clínica y radiológica similar. En el examen físico, pueden palparse masas abdominales irregulares que corresponden a conglomerados inflamatorios. En el contexto pélvico, la enfermedad inflamatoria pélvica causada por Actinomyces ha sido asociada con el uso prolongado de dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo. En estas infecciones, pueden desarrollarse trayectos fistulosos que drenan hacia el exterior. Los estudios de tomografía computarizada revelan masas inflamatorias que pueden extenderse hasta comprometer estructuras óseas cercanas, mostrando la naturaleza invasiva y crónica de la infección.

Exámenes diagnósticos

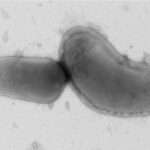

El microorganismo anaerobio y grampositivo asociado con la actinomicosis puede observarse en muestras de pus de dos formas principales: como gránulos compactos o bien como filamentos ramificados dispersos que tiñen positivamente con la técnica de Gram. Estos gránulos, conocidos como “gránulos de azufre”, representan conglomerados bacterianos organizados que facilitan su identificación microscópica. La demostración directa de estas estructuras en el material purulento es una herramienta diagnóstica fundamental para sospechar la presencia de Actinomyces.

Para confirmar el diagnóstico microbiológico, es indispensable realizar un cultivo bajo condiciones anaerobias, dado que estas bacterias requieren un ambiente carente de oxígeno para crecer adecuadamente. Este paso es crucial para diferenciar a los actinomicetos de otros microorganismos filamentosos grampositivos como las especies de Nocardia, las cuales presentan un patrón de sensibilidad antimicrobiana distinto y requieren un abordaje terapéutico diferente. Mientras que Actinomyces es estrictamente anaerobio, Nocardia es un aeróbio facultativo, lo que condiciona las técnicas de cultivo y tratamiento específico.

Adicionalmente, el examen histopatológico del tejido y del hueso afectados constituye un recurso valioso para identificar estas bacterias, especialmente cuando los cultivos son difíciles o tardan en desarrollarse debido a la naturaleza fastidiosa y el lento crecimiento de los microorganismos. A través de técnicas especiales de tinción y microscopía, es posible visualizar las estructuras filamentosas características dentro del tejido inflamado, confirmando la presencia de los agentes infecciosos. Esta aproximación es particularmente útil en casos donde la muestra microbiológica es escasa o contaminada, permitiendo establecer un diagnóstico certero y facilitar la elección del tratamiento adecuado.

Tratamiento

La penicilina G es considerada el tratamiento de primera elección para la actinomicosis debido a su alta eficacia frente a las bacterias del género Actinomyces. Este antibiótico se administra por vía intravenosa en dosis elevadas, que oscilan entre diez y veinte millones de unidades diarias, fraccionadas en dosis cada cuatro a seis horas. Este régimen intensivo se mantiene durante un período prolongado, típicamente de cuatro a seis semanas, con el fin de asegurar una concentración terapéutica adecuada en los tejidos afectados y superar la naturaleza crónica y de lenta evolución de la infección. Posteriormente, el tratamiento continúa con penicilina V administrada por vía oral, en dosis que varían entre dos y cuatro gramos diarios, divididos en cuatro tomas para mantener niveles plasmáticos estables.

Cuando la penicilina no puede ser utilizada, existen alternativas igualmente efectivas, como la ampicilina administrada intravenosamente a razón de 200 miligramos por kilogramo de peso corporal por día, divididos en tres o cuatro dosis, o la ceftriaxona en dosis diarias de dos gramos. Estas opciones también requieren un tratamiento prolongado que puede extenderse de dos a seis semanas, seguido por una fase de mantenimiento con antibióticos orales como amoxicilina o doxiciclina.

Es importante destacar que la respuesta al tratamiento es generalmente lenta, reflejando la naturaleza invasiva y granulomatosa de la infección. Por ello, la terapia debe prolongarse semanas o incluso meses después de la resolución aparente de los signos clínicos para garantizar la erradicación completa del microorganismo y evitar recurrencias. En ciertos casos, la intervención quirúrgica puede ser necesaria para drenar abscesos o resecar tejido necrótico, facilitando así la acción del tratamiento antimicrobiano y acelerando la recuperación.

Cuando se establece un diagnóstico oportuno y se combina un manejo médico adecuado con las intervenciones quirúrgicas necesarias, el pronóstico para los pacientes con actinomicosis es favorable. Sin embargo, la dificultad para identificar esta infección en sus etapas iniciales puede retrasar el inicio del tratamiento, lo que en ocasiones conduce a una destrucción tisular extensa y complicaciones más graves antes de que se confirme el diagnóstico y se instaure la terapia específica. Por esta razón, la sospecha clínica y el diagnóstico temprano son esenciales para mejorar los resultados terapéuticos.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.

- Xu Y et al. Disseminated actinomycosis. N Engl J Med. 2018;379:1071. [PMID: 30207906]