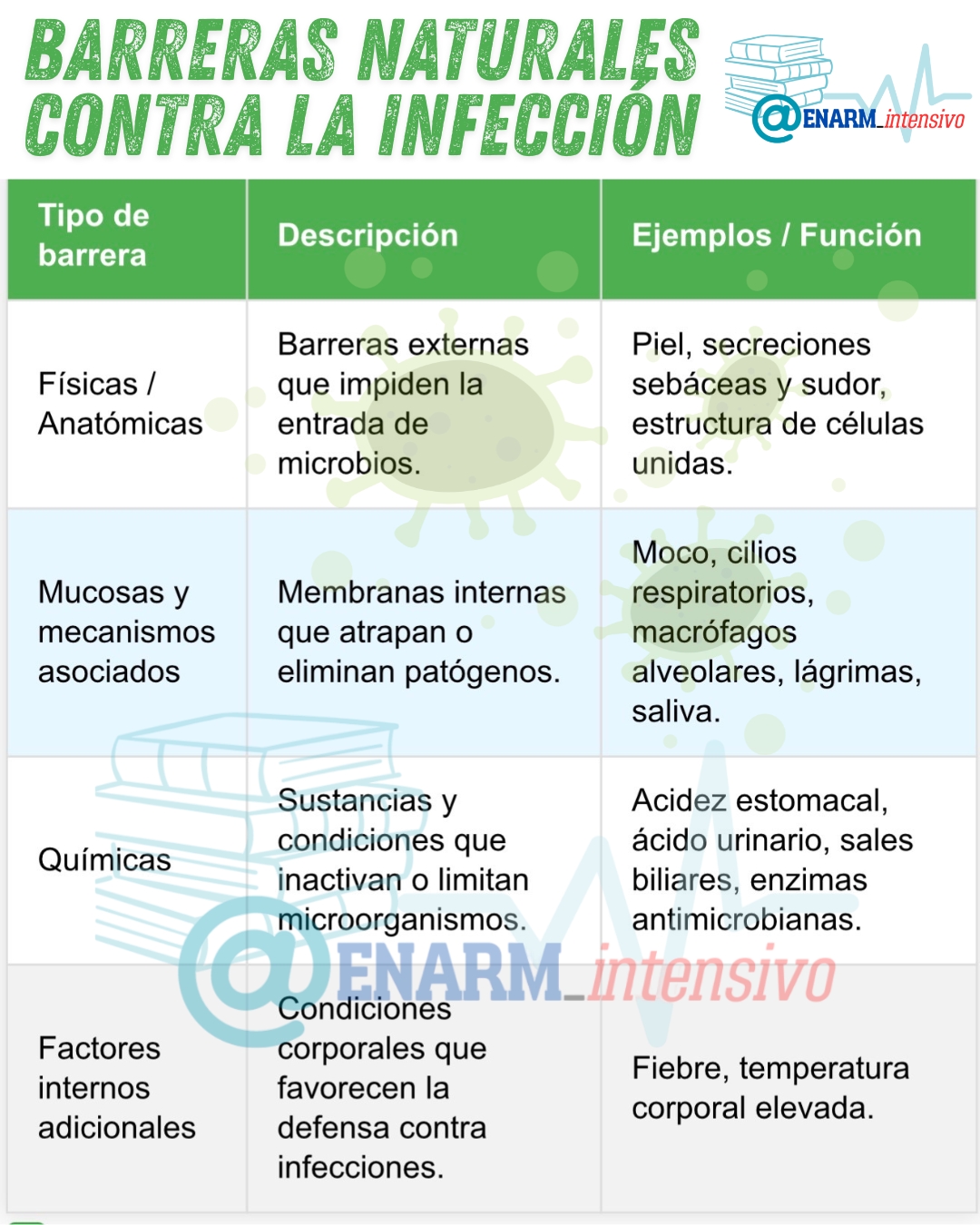

La resistencia del organismo frente a los agentes infecciosos comienza mucho antes de que intervengan las respuestas inmunológicas celulares y humorales. En primer lugar, el cuerpo humano dispone de barreras físicas, químicas y biológicas que actúan de manera continua como un sistema de defensa primaria, reduciendo de forma drástica la probabilidad de que los microorganismos logren establecerse, multiplicarse y causar enfermedad. Estas barreras constituyen un entorno hostil para la mayoría de los patógenos y explican por qué la infección es, en condiciones normales, un evento relativamente infrecuente a pesar de la exposición constante a virus, bacterias, hongos y parásitos.

La piel representa la principal barrera anatómica frente a la invasión microbiana. Su estructura estratificada, formada por células epiteliales fuertemente unidas entre sí, dificulta el paso físico de los agentes infecciosos. Además, la capa más externa se renueva de manera constante, lo que contribuye a la eliminación mecánica de microorganismos adheridos. A esta protección estructural se suman factores químicos producidos tanto por las glándulas cutáneas como por la microbiota residente. Las glándulas sebáceas secretan lípidos que se degradan en ácidos grasos libres, los cuales poseen actividad antimicrobiana directa. El sudor aporta ácido láctico y otros compuestos que reducen el valor del potencial de hidrógeno de la superficie cutánea. Este ambiente ácido, junto con la relativa sequedad de la piel, resulta desfavorable para la supervivencia y multiplicación de la mayoría de los microorganismos. Solo algunos agentes infecciosos han desarrollado mecanismos especializados para atravesar o colonizar este entorno, como ciertos virus con afinidad por las células epiteliales, hongos adaptados a la queratina o parásitos capaces de penetrar activamente la piel intacta.

Las membranas mucosas que recubren los orificios naturales del cuerpo constituyen una extensión de esta defensa inicial. A diferencia de la piel, estas superficies son húmedas y más delicadas, pero están protegidas por una capa de moco secretado por células especializadas. El moco actúa como una trampa física que atrapa partículas inhaladas o ingeridas, incluyendo microorganismos potencialmente patógenos. En el aparato respiratorio superior, este mecanismo se ve reforzado por el movimiento coordinado de las células epiteliales ciliadas, que desplazan de forma constante el moco cargado de partículas hacia la cavidad oral. Una vez deglutido, este material es expuesto al ambiente altamente ácido del estómago, donde muchos microorganismos son inactivados o destruidos.

En las regiones más profundas del aparato respiratorio, como los alvéolos pulmonares, existen células especializadas llamadas macrófagos alveolares. Estas células fagocitan partículas de tamaño microscópico, incluidas bacterias y virus que logran superar las barreras superiores, y las transportan fuera de los espacios aéreos. Este sistema de limpieza es altamente eficiente, pero puede verse comprometido cuando ciertos microorganismos producen toxinas que dañan el epitelio ciliado, o cuando factores externos como el humo del tabaco y los contaminantes ambientales alteran la función normal de las células respiratorias. En estas circunstancias, la eliminación de patógenos se vuelve deficiente y aumenta el riesgo de infecciones secundarias, especialmente neumonías bacterianas.

Las secreciones presentes en las superficies mucosas contienen, además, diversas sustancias con actividad antimicrobiana. Entre ellas se encuentran péptidos cargados positivamente que pueden alterar la integridad de las membranas microbianas, enzimas capaces de degradar componentes esenciales de la pared bacteriana y proteínas que secuestran nutrientes indispensables para el crecimiento de los microorganismos, como el hierro. Estas moléculas están presentes en fluidos como las lágrimas, la saliva y el moco, y actúan de manera sinérgica para limitar la colonización y proliferación de agentes infecciosos.

El ambiente químico interno del organismo también desempeña un papel crucial en la prevención de infecciones. El estómago mantiene una acidez intensa que inactiva una gran variedad de virus y bacterias ingeridos con los alimentos. De forma similar, la acidez de la orina y de ciertas regiones del aparato urinario, junto con el flujo continuo del líquido, dificulta que los microorganismos se adhieran y establezcan infecciones persistentes. En el intestino, las sales biliares poseen propiedades detergentes que pueden dañar las membranas de muchos patógenos, contribuyendo a su eliminación.

La temperatura corporal constituye un factor adicional de defensa. Muchos microorganismos tienen un rango térmico óptimo para su replicación, y desviaciones por encima de ese rango limitan su crecimiento. El aumento de la temperatura corporal durante la fiebre no solo inhibe directamente la multiplicación de numerosos patógenos, en particular virus, sino que también potencia la eficacia de las respuestas inmunológicas del hospedador. Las reacciones enzimáticas involucradas en la defensa inmunitaria suelen ser más eficientes a temperaturas elevadas, lo que favorece una eliminación más rápida del agente infeccioso.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., & Stahl, D. A. (2018). Brock biology of microorganisms (15th ed.). Pearson.

- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2025). Medical microbiology (10th ed.). Elsevier.

- Carroll, K. C., & Pfaller, M. A. (2023). Manual of clinical microbiology (13th ed.). American Society for Microbiology Press.

- Riedel, S., Hobden, J. A., Miller, S., Morse, S. A., Mietzner, T. A., Detrick, B., Mitchell, T. G., Sakanari, J. A., Hotez, P., & Mejía, R. (2020). Microbiología médica (28ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.