Las complicaciones infecciosas derivadas del uso del bloqueo regional constituyen una preocupación relevante dentro de la práctica clínica anestésica, debido a su potencial gravedad, su capacidad para comprometer estructuras neurológicas vitales y, en algunos casos, su evolución hacia secuelas permanentes o incluso la muerte. Aunque la incidencia general de estas complicaciones es baja, su impacto clínico justifica una atención rigurosa a las medidas de prevención y un alto índice de sospecha para el diagnóstico precoz.

Absceso peridural

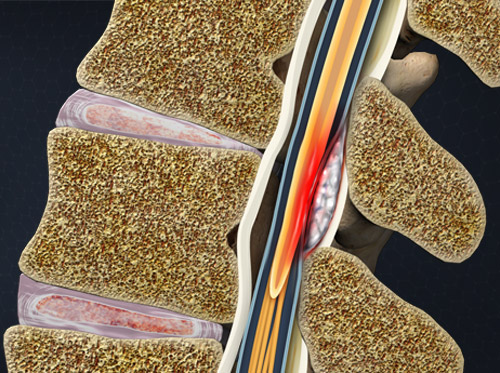

Una de las complicaciones más temidas es el absceso peridural, una entidad infecciosa que se caracteriza por la acumulación localizada de pus en el espacio epidural, el cual se sitúa entre la duramadre espinal y las estructuras óseas de la columna vertebral. Este espacio anatómico, que normalmente actúa como un amortiguador para la médula espinal y las raíces nerviosas, puede convertirse en un entorno propicio para la proliferación bacteriana cuando se rompe la barrera de esterilidad durante un procedimiento invasivo.

El mecanismo patogénico del absceso peridural en el contexto de un bloqueo regional se basa, generalmente, en la inoculación directa de microorganismos al espacio epidural a través de una técnica no completamente estéril o mediante la migración de patógenos desde la piel o el ambiente. También es posible que la infección se origine por diseminación hematógena desde un foco distante, aunque esto es menos frecuente. La instalación de una infección en esta área puede desencadenar una respuesta inflamatoria local severa, que al aumentar la presión dentro del canal espinal compromete el flujo sanguíneo medular y provoca isquemia de las neuronas. Esta cascada patológica puede conducir a déficits neurológicos de rápida progresión si no se interviene de forma oportuna.

Manifestaciones clínicas

Desde el punto de vista clínico, el cuadro suele manifestarse de manera insidiosa con síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos y malestar general, junto con signos locales tales como dolor lumbar o radicular. Conforme progresa, pueden aparecer signos de compresión medular, tales como debilidad muscular, alteraciones sensoriales o pérdida del control esfinteriano.

Exámenes diagnósticos

La leucocitosis en el hemograma y la elevación de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva son hallazgos frecuentes, aunque inespecíficos. El método diagnóstico de elección es la resonancia magnética nuclear de columna vertebral, preferiblemente con la administración de gadolinio, que permite delimitar la extensión del absceso y su relación con estructuras neurales.

Tratamiento

El tratamiento debe ser instaurado de forma urgente e incluye, en la mayoría de los casos, una combinación de drenaje quirúrgico y terapia antimicrobiana sistémica. La intervención quirúrgica está indicada para evacuar el material purulento, reducir la presión sobre la médula espinal y permitir la recuperación neurológica. La antibioterapia empírica debe cubrir inicialmente los patógenos más frecuentes, como Staphylococcus aureus, incluyendo cepas meticilinoresistentes, así como bacilos gramnegativos y especies de Streptococcus, para luego ajustarse en función de los cultivos microbiológicos. La duración del tratamiento antibiótico varía entre cuatro y seis semanas, dependiendo de la evolución clínica y los hallazgos de seguimiento por imagen.

Cabe destacar que la aparición de un absceso peridural puede prevenirse casi por completo si se aplican de manera estricta los principios de asepsia quirúrgica. El uso de técnicas estériles durante la colocación del bloqueo, el empleo de guantes estériles, campos quirúrgicos adecuados y el uso obligatorio de mascarilla por parte del operador son medidas fundamentales para reducir el riesgo de infección. Asimismo, es imprescindible realizar una adecuada selección de pacientes, evitando procedimientos en aquellos que presenten infecciones activas sistémicas o locales en el sitio de punción.

Meningitis

La meningitis constituye una de las complicaciones infecciosas más graves que pueden surgir tras la administración de un bloqueo neuroaxial. Se trata de un proceso inflamatorio agudo de las meninges, específicamente de las leptomeninges —la aracnoides y la piamadre— y del espacio subaracnoideo, el cual contiene líquido cefalorraquídeo. Esta inflamación, desencadenada por la presencia de microorganismos patógenos o, en algunos casos, por sustancias químicas irritantes, puede comprometer rápidamente la función neurológica del paciente si no se detecta y trata de manera oportuna.

La etiología de la meningitis en este contexto es diversa. Las formas bacterianas son las más temidas por su agresividad y evolución fulminante, siendo los principales agentes responsables especies como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Las formas virales, por otro lado, suelen tener un curso más benigno, mientras que las meningitis fúngicas son raras y se observan principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Existe además una forma de meningitis química o aséptica, provocada por la introducción accidental de sustancias irritantes no infecciosas al espacio subaracnoideo, como conservantes o contaminantes presentes en medicamentos mal manipulados.

En el contexto de la anestesia regional, la contaminación del líquido cefalorraquídeo puede producirse por múltiples mecanismos. Uno de los más relevantes es la falta de cumplimiento estricto de las normas de asepsia durante el procedimiento. La flora microbiana de la piel del paciente puede ser arrastrada a través de la aguja hasta el espacio subaracnoideo si no se realiza una adecuada antisepsia cutánea previa. Asimismo, el uso de material médico contaminado —ya sea por fallas en la esterilización o por el empleo de fármacos contaminados— puede introducir patógenos directamente al sistema nervioso central. Otro mecanismo importante es la contaminación aérea, especialmente por gotículas provenientes del personal médico, en ausencia de barreras como la mascarilla facial. Finalmente, no se debe descartar la posibilidad de una diseminación hematógena, donde un foco infeccioso distante transporta microorganismos al sistema nervioso central a través del torrente sanguíneo.

Manifestaciones clínicas

Desde el punto de vista clínico, los signos iniciales de meningitis pueden ser sutiles y fácilmente confundidos con efectos adversos menores del procedimiento anestésico. La fiebre, la cefalea intensa, las náuseas, los vómitos y la rigidez de nuca son síntomas cardinales que deben despertar sospecha clínica, especialmente cuando aparecen en las primeras horas o días posteriores al procedimiento. En fases más avanzadas, el paciente puede presentar fotofobia, alteraciones del estado mental, convulsiones o signos de hipertensión intracraneana, todos los cuales indican una progresión del proceso inflamatorio hacia una forma más severa y potencialmente letal.

Exámenes diagnósticos

El diagnóstico se confirma mediante punción lumbar, que permite la obtención y análisis del líquido cefalorraquídeo. En la meningitis bacteriana, este suele presentar un aspecto turbio, con elevación marcada del recuento de leucocitos, predominio de polimorfonucleares, hipoglucorraquia (glucosa disminuida) e hiperproteinorraquia (aumento de proteínas). En los casos de origen viral, los hallazgos son más leves y usualmente con predominio linfocitario.

Tratamiento

El tratamiento debe instaurarse de manera inmediata y se basa en la administración empírica de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa, ajustados posteriormente según los resultados de los cultivos. En casos de meningitis química, la suspensión del agente causal suele ser suficiente, junto con medidas de soporte.

Desde una perspectiva preventiva, la implementación estricta de una técnica estéril es esencial. Esto incluye el uso de guantes y campos estériles, la desinfección adecuada de la piel con soluciones antisépticas apropiadas, el uso obligatorio de mascarilla por parte del personal que realiza el procedimiento, y el aseguramiento de que todos los fármacos y materiales estén libres de contaminación. Si bien la incidencia estimada de meningitis asociada a bloqueo neuroaxial es baja —del orden de uno por cada cien mil procedimientos—, la severidad potencial de esta complicación obliga a considerar cada caso con la máxima precaución.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Townsend, C. M., Beauchamp, R. D., Evers, B. M., & Mattox, K. L. (2022). Sabiston. Tratado de cirugía. Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna (21.ª ed.). Elsevier España.

- Brunicardi F, & Andersen D.K., & Billiar T.R., & Dunn D.L., & Kao L.S., & Hunter J.G., & Matthews J.B., & Pollock R.E.(2020), Schwartz. Principios de Cirugía, (11e.). McGraw-Hill Education.

- Asociación Mexicana de Cirugía General. (2024). Nuevo Tratado de Cirugía General (1.ª ed.). Editorial El Manual Moderno.