La intoxicación por atropina y otras sustancias con propiedades anticolinérgicas, como la escopolamina, los alcaloides presentes en plantas como Atropa belladonna, Datura stramonium y Hyoscyamus niger, así como ciertos hongos y fármacos como los antidepresivos tricíclicos y los antihistamínicos de primera generación, constituye un cuadro clínico complejo caracterizado por la inhibición competitiva de la acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos del sistema nervioso parasimpático.

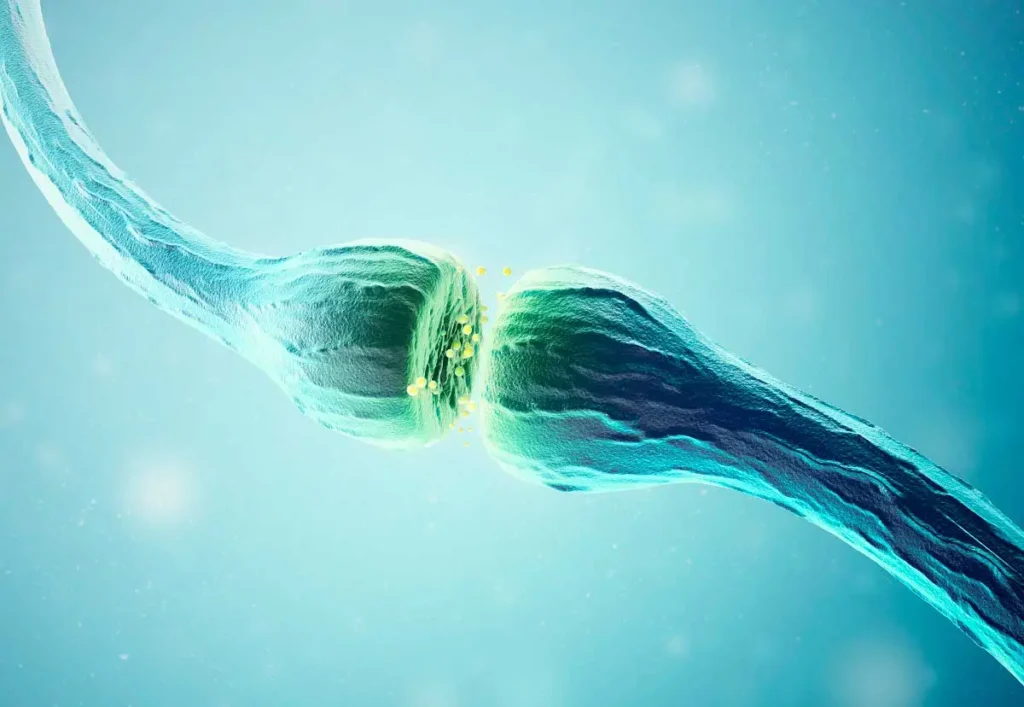

Desde un punto de vista fisiológico, el sistema parasimpático regula múltiples funciones viscerales mediante la liberación de acetilcolina, la cual interactúa principalmente con receptores muscarínicos distribuidos en estructuras como el corazón, el tracto gastrointestinal, las glándulas exocrinas, los bronquios y el sistema nervioso central. Cuando un agente antimuscarínico bloquea estos receptores, se produce una pérdida transitoria o prolongada de la modulación colinérgica, lo que se traduce en manifestaciones clínicas características y, en algunos casos, potencialmente peligrosas.

Cabe destacar que muchas de las plantas tradicionalmente asociadas con rituales chamánicos o intoxicaciones accidentales contienen mezclas de alcaloides tropánicos con potentes efectos anticolinérgicos. La ingestión de estas plantas o de preparados derivados de ellas puede inducir un estado toxicológico con múltiples fases, desde excitación hasta depresión del sistema nervioso central, lo cual complica su manejo clínico.

En el caso de los antidepresivos tricíclicos, además de su actividad antimuscarínica, estos compuestos pueden ejercer efectos cardiotóxicos adicionales al bloquear canales de sodio en el miocardio, lo que incrementa el riesgo de arritmias potencialmente letales. Este hecho convierte a las intoxicaciones por tricíclicos en una emergencia médica con pronóstico reservado si no se trata de forma oportuna.

Manifestaciones clínicas

La toxicidad inducida por agentes con propiedades anticolinérgicas, tanto de origen natural como sintético, compromete diversos sistemas fisiológicos mediante la inhibición competitiva de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos. Este antagonismo desencadena una cascada de manifestaciones clínicas que reflejan una disfunción parasimpática generalizada, tanto en estructuras periféricas como en el sistema nervioso central.

Entre los primeros síntomas subjetivos que reportan los pacientes intoxicados destacan la sequedad bucal intensa, sed persistente y dificultad para tragar. Estas manifestaciones son consecuencia directa de la inhibición de las glándulas salivales y del reflejo de deglución, controlados por el tono parasimpático. La visión borrosa también es un hallazgo temprano, resultado del bloqueo del músculo ciliar del ojo, lo que impide la acomodación del cristalino, así como de la midriasis, es decir, la dilatación de las pupilas, generada por la parálisis del esfínter pupilar.

En el examen físico, se pueden observar signos característicos y relativamente específicos del síndrome anticolinérgico. La piel, por ejemplo, se torna seca y caliente debido a la supresión de la actividad de las glándulas sudoríparas, mientras que el enrojecimiento cutáneo (eritema) refleja una vasodilatación compensatoria en un intento de disipar calor, exacerbado por la incapacidad del cuerpo para sudar. La fiebre o hipertermia es una consecuencia directa de esta disfunción termorreguladora.

El sistema cardiovascular también responde de forma notoria al desequilibrio neuroquímico. La taquicardia, uno de los signos más constantes, se debe a la pérdida del control vagal sobre la frecuencia cardíaca, dejando sin oposición la influencia simpática. A nivel gastrointestinal, la inhibición del tono parasimpático produce una marcada disminución del peristaltismo intestinal, que puede llegar a generar un íleo paralítico, evidenciado clínicamente por distensión abdominal, ausencia de ruidos intestinales y estreñimiento severo.

En el ámbito neurológico, la toxicidad se manifiesta con una amplia variedad de síntomas, siendo el delirio uno de los más prominentes. Este estado de alteración mental se caracteriza por desorientación, confusión profunda, alucinaciones visuales y una ruptura general de la coherencia del pensamiento. Además, pueden presentarse movimientos musculares involuntarios y erráticos conocidos como mioclonías, los cuales indican un compromiso del control motor central.

Diversos fármacos de uso común, incluyendo antidepresivos tricíclicos y antihistamínicos de primera generación, poseen propiedades anticolinérgicas que pueden exacerbar o incluso desencadenar estos síntomas. En particular, los antihistamínicos como la difenhidramina —un agente de venta libre frecuentemente empleado como sedante o para tratar alergias— han demostrado ser capaces de inducir no solo delirios y taquicardia, sino también crisis convulsivas, especialmente cuando se ingieren en dosis elevadas. La penetración eficaz de la difenhidramina al sistema nervioso central y su afinidad por los receptores histaminérgicos y muscarínicos contribuyen a esta toxicidad neurológica significativa.

En casos de sobredosis masiva de difenhidramina, pueden observarse alteraciones electrocardiográficas que emulan las inducidas por intoxicaciones con antidepresivos tricíclicos. Esto se debe al bloqueo de los canales rápidos de sodio en el miocardio, lo cual prolonga el intervalo QRS y puede conducir a arritmias ventriculares potencialmente letales. Este patrón de cardiotoxicidad representa una amenaza grave para la vida del paciente y requiere un enfoque terapéutico inmediato y específico.

Tratamiento

A. Medidas de emergencia y de sostén

Las primeras intervenciones deben centrarse en asegurar las funciones vitales y limitar la absorción del tóxico:

1. Protección de la vía aérea y control respiratorio:

En pacientes con disminución del nivel de conciencia o delirio agitado, se debe garantizar una vía aérea permeable y una oxigenación adecuada. En casos severos, puede ser necesario el uso de ventilación mecánica si hay compromiso neurológico grave o si se administra parálisis neuromuscular para el control de la hipertermia.

2. Administración de carbón activado:

El carbón activado es un adsorbente eficaz que se utiliza para reducir la absorción gastrointestinal del agente tóxico si la intoxicación ha ocurrido recientemente (idealmente dentro de la primera hora tras la ingesta). La dosis habitual en adultos es de 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Su uso está contraindicado en pacientes con disminución del estado de alerta si no se ha protegido previamente la vía aérea debido al riesgo de aspiración pulmonar.

3. Control de la temperatura corporal:

La hipertermia, especialmente en niños, puede surgir por anhidrosis y debe tratarse de manera activa. El enfriamiento externo mediante paños húmedos, ventiladores, bolsas de hielo en áreas de gran irrigación (axilas, ingles, cuello) o técnicas de enfriamiento evaporativo son medidas de primera línea. Si la hipertermia es grave y no responde a las medidas físicas, puede ser necesaria la sedación profunda o incluso la parálisis neuromuscular con agentes bloqueadores neuromusculares bajo ventilación controlada.

4. Sedación controlada:

Para pacientes con agitación psicomotora intensa, se recomienda el uso cuidadoso de benzodiazepinas. Estas no sólo controlan el delirio y la ansiedad, sino que también reducen el riesgo de daño autoinfligido y ayudan a prevenir convulsiones en pacientes en riesgo.

B. Tratamiento específico

1. Administración de fisostigmina:

La fisostigmina salicilato es un inhibidor reversible de la colinesterasa que permite aumentar los niveles de acetilcolina en la sinapsis, restaurando parcialmente la función colinérgica, tanto periférica como central. Se distingue de otros inhibidores de colinesterasa por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, lo que le permite actuar sobre los síntomas neurológicos del síndrome anticolinérgico.

Indicaciones precisas:

La fisostigmina está indicada únicamente en casos de síndrome anticolinérgico grave, especialmente cuando se presenta delirio agitado, alucinaciones intensas o síntomas neurológicos que no responden adecuadamente a las benzodiazepinas. Su uso debe ser juicioso, ya que conlleva riesgos importantes.

Dosis y forma de administración:

La dosis inicial recomendada es de entre 0.5 y 1 miligramo por vía intravenosa, administrada lentamente durante un periodo de cinco minutos. Durante su infusión, es obligatorio mantener monitoreo electrocardiográfico continuo, debido al riesgo de alteraciones en la conducción cardíaca. Si los síntomas persisten o recurren, se puede repetir la dosis hasta alcanzar un máximo de 2 miligramos en total.

Precauciones y contraindicaciones:

La administración de fisostigmina debe evitarse estrictamente en pacientes con signos de cardiotoxicidad, como el ensanchamiento del complejo QRS en el electrocardiograma. Este hallazgo, característico de intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos o bloqueadores de canales de sodio, indica un riesgo aumentado de arritmias ventriculares graves. En este contexto, el uso de fisostigmina podría precipitar convulsiones, bradicardia severa o asistolia. Por ello, en presencia de estas alteraciones, el tratamiento debe limitarse al soporte vital avanzado y al manejo dirigido de las arritmias.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Huber S et al. Safety of physostigmine for pediatric antimuscarinic poisoning. J Med Toxicol. 2024 Jan 24. [Epub ahead of print] [PMID: 38265619]

- Saadi R et al. Physostigmine for antimuscarinic toxicity. J Emerg Nurs. 2020;46:126. [PMID: 31918808]