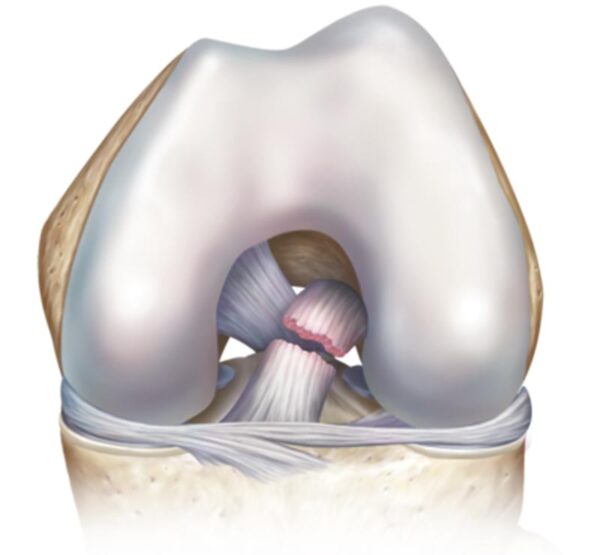

El ligamento cruzado anterior es una estructura fundamental dentro de la articulación de la rodilla. Se origina en la parte posterior del cóndilo femoral lateral y se inserta en la porción anterior de la tibia. Esta disposición anatómica le permite desempeñar un papel esencial en la biomecánica de la rodilla, ya que limita el desplazamiento anterior excesivo de la tibia con respecto al fémur. Además, contribuye de manera significativa a la estabilidad rotacional de la articulación, especialmente durante movimientos que implican cambios bruscos de dirección o torsiones.

Las lesiones del ligamento cruzado anterior son frecuentes, sobre todo en el contexto de la actividad deportiva. Estas pueden producirse tanto por mecanismos de contacto —como un golpe en valgo directo a la rodilla, que fuerza la articulación hacia adentro— como por mecanismos sin contacto, entre los que se incluyen saltos mal ejecutados, giros repentinos o desaceleraciones rápidas. Estos últimos son particularmente comunes en deportes que demandan agilidad y cambios constantes de dirección, como el esquí, el fútbol, el baloncesto y el fútbol americano.

Desde el punto de vista clínico, la ruptura de este ligamento suele manifestarse de forma inmediata con una caída al suelo, seguida de inflamación aguda de la rodilla, dificultad para apoyar el peso corporal y una sensación de inestabilidad articular. La lesión es especialmente prevalente en adolescentes y adultos de mediana edad activos. En cambio, en pacientes prepúberes y adultos mayores, el mecanismo de trauma similar tiende a provocar fracturas óseas en lugar de daños ligamentarios, debido a las diferencias en la resistencia y elasticidad de los tejidos a lo largo de la vida.

Manifestaciones clínicas

Las lesiones agudas del ligamento cruzado anterior desencadenan una respuesta inflamatoria inmediata dentro de la articulación de la rodilla, lo que provoca un aumento del volumen articular —conocido como derrame o inflamación intraarticular— que limita significativamente la movilidad. Este edema articular se debe al sangrado dentro de la articulación (hemartrosis), producto del desgarro del ligamento. En la fase inicial, la rodilla se vuelve rígida y dolorosa, lo que dificulta la flexión y extensión completas, afectando tanto la deambulación como las actividades funcionales básicas.

Una vez que la inflamación disminuye, es común que los pacientes logren caminar nuevamente, aunque adoptan un patrón de marcha alterado. Esta forma de caminar, conocida como “marcha con rodilla rígida” o “marcha con evitación del uso del cuádriceps”, se caracteriza por la falta de extensión activa de la rodilla durante la fase de apoyo. Este patrón adaptativo ocurre porque los pacientes, de manera inconsciente, intentan minimizar la inestabilidad generada por la deficiencia del ligamento, evitando la activación completa del músculo cuádriceps, que puede desencadenar un desplazamiento anterior de la tibia no controlado.

La inestabilidad funcional es un síntoma característico posterior a la lesión del ligamento cruzado anterior. Los pacientes suelen describir una sensación de que la rodilla «cede» o pierde firmeza, especialmente al realizar movimientos laterales rápidos o al descender escaleras, situaciones que exigen una estabilización articular activa tanto en sentido anteroposterior como rotacional.

Para evaluar de manera objetiva esta inestabilidad, se emplean diversas maniobras clínicas dirigidas a valorar el grado de laxitud articular. Entre ellas, el test de Lachman es considerado el más sensible y específico, con una sensibilidad que oscila entre el 84 % y el 87 %, y una especificidad cercana al 93 %, lo que lo convierte en una herramienta diagnóstica confiable. Este examen permite detectar el desplazamiento anterior anómalo de la tibia en relación con el fémur. Otro examen utilizado es el test del cajón anterior, que aunque más sencillo de realizar, presenta una sensibilidad menor, alrededor del 48 %, y una especificidad del 87 %, lo que lo hace menos confiable, especialmente en lesiones agudas con edema importante. Por otro lado, el test de pivot shift está orientado a identificar la laxitud rotacional de la rodilla, evaluando la capacidad del ligamento para controlar los movimientos combinados de rotación y desplazamiento anterior de la tibia. Esta prueba reproduce el mecanismo de inestabilidad funcional que muchos pacientes experimentan durante actividades deportivas o cotidianas.

Exámenes diagnósticos

Las radiografías simples, aunque comúnmente forman parte del estudio inicial en pacientes con sospecha de lesión del ligamento cruzado anterior, generalmente no muestran alteraciones directas que permitan confirmar la ruptura de dicho ligamento. Esto se debe a que las estructuras ligamentarias no son visibles en las imágenes radiográficas convencionales. Sin embargo, estas radiografías resultan de gran utilidad para descartar la presencia de fracturas óseas que puedan acompañar o simular la clínica de una lesión ligamentaria.

En algunos casos, es posible identificar una pequeña fractura avulsiva en la región lateral de la rodilla, conocida como fractura de Segond, que consiste en una avulsión del tejido cortical óseo en la zona de inserción de la cápsula lateral. Esta lesión es altamente indicativa de daño en el ligamento cruzado anterior y se considera patognomónica de dicha lesión, es decir, su presencia prácticamente confirma la ruptura del ligamento. De manera similar, cuando la lesión del ligamento incluye una avulsión del área del espolón tibial, esta puede observarse directamente en las radiografías como un fragmento óseo desplazado, lo cual también orienta hacia la lesión ligamentaria.

No obstante, para una evaluación completa y definitiva de la integridad del ligamento cruzado anterior, así como para identificar posibles lesiones asociadas en el cartílago articular o los meniscos, la resonancia magnética es la modalidad diagnóstica de elección. Este estudio por imágenes permite visualizar con alta resolución las estructuras blandas de la rodilla, detectando con gran precisión tanto la ruptura del ligamento como otras lesiones concomitantes que pueden influir en el manejo clínico. La resonancia magnética posee una sensibilidad y especificidad superiores al 95 % para diagnosticar lesiones del ligamento cruzado anterior, lo que la convierte en una herramienta indispensable para la planificación terapéutica adecuada y la evaluación pronóstica del paciente.

Tratamiento

En la mayoría de los pacientes jóvenes y físicamente activos, la reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior se considera necesaria para restaurar la estabilidad articular y permitir el retorno a las actividades deportivas o laborales de alta demanda. Diversos estudios sugieren que realizar la reconstrucción dentro de los primeros cinco meses posteriores a la lesión puede asociarse con mejores resultados funcionales y menores complicaciones a largo plazo. Sin embargo, existe evidencia proveniente de ensayos clínicos controlados que indica que, en ciertos casos, el tratamiento no quirúrgico inicial con una reconstrucción diferida del ligamento puede producir resultados comparables a los de la cirugía inmediata. A pesar de esto, se ha observado que los pacientes que retrasan la intervención quirúrgica suelen presentar al momento de la cirugía una mayor incidencia de lesiones asociadas, como daños en el cartílago articular o desgarros meniscales, lo que complica el pronóstico y el manejo posterior.

Las técnicas quirúrgicas comúnmente empleadas para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizan injertos autólogos, principalmente provenientes del tendón rotuliano o de los tendones isquiotibiales, que se artroscopizan para reemplazar el ligamento dañado. Otra opción es el uso de injertos alogénicos, que provienen de donantes cadavéricos, aunque estos presentan tasas de fracaso más elevadas, especialmente en pacientes jóvenes, probablemente debido a una integración menos eficiente y a la menor capacidad de adaptación del injerto. La recuperación postoperatoria es prolongada y suele extenderse entre nueve y doce meses, período durante el cual el paciente debe cumplir un protocolo riguroso de rehabilitación para recuperar la fuerza muscular, la movilidad articular y la propiocepción necesarias para una funcionalidad óptima.

Por otro lado, el tratamiento conservador, que generalmente se reserva para pacientes de mayor edad o aquellos con estilos de vida poco activos, incluye terapias físicas centradas en el fortalecimiento de los músculos isquiotibiales y el core, que contribuyen a mejorar la estabilidad dinámica de la rodilla. El uso de ortesis específicas también puede ayudar a controlar la inestabilidad articular durante las actividades cotidianas. Sin embargo, los estudios longitudinales han demostrado que el manejo no quirúrgico se asocia con un mayor riesgo de sufrir lesiones meniscales adicionales a lo largo del tiempo, lo que puede agravar la degeneración articular y aumentar la probabilidad de desarrollar artrosis.

Desde una perspectiva económica, diversos análisis de costo-beneficio han señalado que la reconstrucción temprana del ligamento cruzado anterior puede resultar más favorable en términos globales, al reducir la necesidad de intervenciones posteriores y minimizar las complicaciones asociadas con la inestabilidad crónica de la rodilla. En síntesis, aunque existen alternativas terapéuticas para la lesión del ligamento cruzado anterior, la reconstrucción quirúrgica precoz suele ser la opción preferida para preservar la función articular y prevenir daños adicionales en pacientes jóvenes y activos.

Fuente y lecturas recomendadas:

-

Diermeier T et al. Treatment after anterior cruciate ligament injury: Panther Symposium ACL Treatment Consensus Group. Orthop J Sports Med. 2020;8:2325967120931097. [PMID: 32637434]

-

Filbay SR et al. Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019;33:33. [PMID: 31431274]