El tratamiento médico de la depresión representa un componente fundamental en el abordaje terapéutico de esta enfermedad, particularmente en sus formas moderadas a graves. Aunque las manifestaciones leves de la depresión, en muchos casos, pueden ser manejadas adecuadamente mediante psicoterapia y con el paso del tiempo, existe un espectro clínico en el que la intervención farmacológica se vuelve indispensable para lograr una mejoría significativa y prevenir complicaciones graves, como el suicidio.

Desde un enfoque clínico, la necesidad de tratamiento médico con antidepresivos se justifica en casos donde los síntomas depresivos persisten durante varias semanas y se acompañan de signos vegetativos prominentes. Estos signos incluyen alteraciones marcadas del apetito, el sueño, la energía, la concentración y la actividad motora, así como una anhedonia intensa. En tales circunstancias, el cerebro experimenta cambios neuroquímicos sostenidos que comprometen los sistemas de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, lo cual justifica el uso de fármacos dirigidos a restaurar ese equilibrio bioquímico.

La historia personal o familiar también influye significativamente en la indicación del tratamiento médico. La presencia de antecedentes personales de episodios depresivos mayores o de familiares de primer grado que hayan padecido esta patología sugiere una predisposición biológica subyacente, que hace más probable la recurrencia y mayor severidad de los síntomas. En estos casos, la medicación puede actuar no solo como tratamiento de un episodio actual, sino también como estrategia preventiva frente a futuras recurrencias.

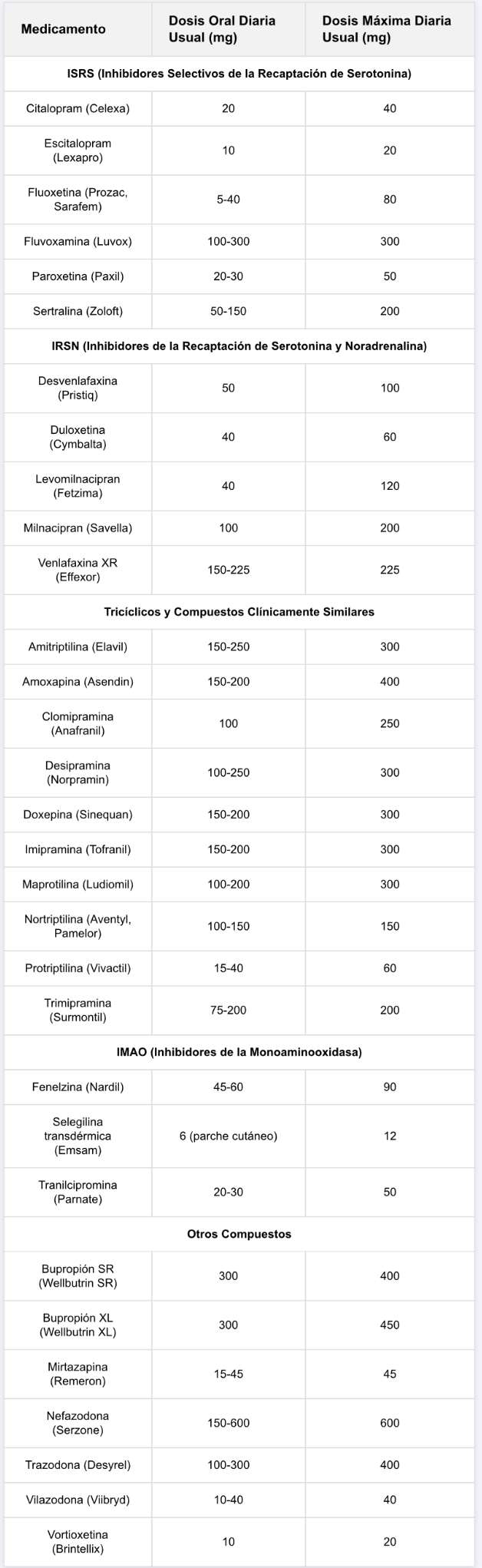

Existen diversos grupos de medicamentos antidepresivos, cada uno con mecanismos de acción particulares y perfiles de efectos secundarios distintos. Los antidepresivos más comúnmente utilizados en la práctica actual pertenecen al grupo de los fármacos más recientes, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), así como otros compuestos como bupropión, vilazodona, vortioxetina y mirtazapina. Estos medicamentos tienen la ventaja de una mayor tolerabilidad y un perfil de seguridad más favorable en comparación con sus predecesores.

Por otro lado, los antidepresivos tricíclicos (ATC) y los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), aunque menos utilizados actualmente debido a sus efectos adversos más pronunciados y al riesgo de toxicidad en caso de sobredosis, siguen teniendo un rol en ciertos contextos clínicos específicos, particularmente cuando hay una respuesta inadecuada a los tratamientos más modernos.

Además, en situaciones clínicas particulares, se puede considerar el uso de estimulantes como parte del tratamiento farmacológico, especialmente cuando existen síntomas marcados de fatiga, lentitud psicomotora o deterioro funcional importante, aunque su uso debe ser cuidadosamente evaluado y monitoreado por el potencial de abuso o dependencia.

Cuando el cuadro depresivo es severo y resistente a los tratamientos convencionales, o cuando existe riesgo inminente de suicidio, puede ser necesario recurrir a intervenciones terapéuticas más intensivas. La hospitalización se convierte entonces en una medida necesaria para garantizar la seguridad del paciente y proporcionar un entorno en el que puedan aplicarse estrategias terapéuticas complejas, incluyendo procedimientos como la terapia electroconvulsiva (TEC) o la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Estas modalidades terapéuticas han demostrado ser eficaces en pacientes con depresión refractaria y representan herramientas valiosas dentro del arsenal terapéutico moderno.

La selección de un tratamiento farmacológico en pacientes con trastornos depresivos constituye un proceso clínico fundamentado en la integración de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Uno de los elementos más determinantes en esta elección es la historia previa de respuesta del paciente a tratamientos antidepresivos. La información retrospectiva sobre tratamientos anteriores, incluyendo tanto los fármacos que resultaron eficaces como aquellos que no produjeron mejoría o generaron efectos adversos intolerables, representa un recurso clínico invaluable. Este tipo de información orienta al médico hacia opciones terapéuticas con mayor probabilidad de éxito, permitiendo optimizar el tratamiento desde etapas tempranas, reducir el tiempo de sufrimiento del paciente y minimizar los riesgos asociados a la exposición a múltiples medicamentos.

En paralelo, la historia familiar de respuesta a ciertos psicofármacos puede ser predictiva del éxito terapéutico en un paciente individual. Este fenómeno sugiere la presencia de factores genéticos compartidos que modulan tanto la farmacocinética (cómo el cuerpo procesa el medicamento) como la farmacodinámica (cómo el medicamento actúa en el organismo). Por ejemplo, si un familiar de primer grado ha respondido favorablemente a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como la sertralina, existe una probabilidad aumentada de que el paciente también se beneficie de dicho fármaco, aunque este patrón no es universal.

En ausencia de antecedentes personales o familiares útiles, los clínicos suelen recurrir a medicamentos con perfiles de eficacia y seguridad bien establecidos como primera línea de intervención. Fármacos como la sertralina, comenzando en dosis de 25 miligramos diarios con incrementos progresivos hasta un máximo de 200 miligramos según la respuesta y la tolerancia, o la venlafaxina, iniciada a 37.5 miligramos diarios y titulada cuidadosamente hasta un máximo de 225 miligramos por día, son alternativas frecuentemente utilizadas. Estos ensayos terapéuticos deben llevarse a cabo bajo supervisión estrecha, evaluando al paciente cada una o dos semanas durante al menos las primeras seis semanas, ya que este es el periodo crítico en el que pueden surgir empeoramientos del estado de ánimo o ideación suicida.

La evidencia proveniente de estudios clínicos robustos, como el ensayo STAR*D (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression), ha establecido directrices claras para el manejo de casos refractarios. Si no se obtiene una respuesta significativa al primer fármaco, se recomienda cambiar a un segundo agente, ya sea del mismo grupo farmacológico o de una clase distinta. En casos donde se observa una respuesta parcial, una estrategia efectiva puede ser la potenciación del tratamiento inicial mediante la adición de un segundo medicamento. Entre los potenciadores utilizados se encuentran el bupropión, el litio, la liotironina (una hormona tiroidea sintética) o los antipsicóticos atípicos como el aripiprazol.

El abordaje terapéutico debe también considerar las características específicas del cuadro depresivo. Por ejemplo, la depresión psicótica —caracterizada por síntomas psicóticos concomitantes como delirios o alucinaciones— requiere tratamiento combinado con un antidepresivo y un antipsicótico. En tales casos, la terapia electroconvulsiva (TEC) ha demostrado ser la intervención más eficaz, con tasas de remisión que oscilan entre el 60% y el 90%. Medicamentos como la mifepristona han mostrado actividad prometedora en esta variante clínica.

Asimismo, distintos subtipos de depresión, como la de características atípicas o con patrón estacional, pueden responder favorablemente a fármacos específicos como el bupropión o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para la depresión melancólica, las opciones preferidas incluyen los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y la TEC. Aunque los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) presentan mayor eficacia en algunos casos refractarios, su perfil de seguridad más complejo limita su uso, especialmente en pacientes con riesgo suicida elevado.

El riesgo de suicidio es una preocupación constante en el tratamiento de la depresión. Este riesgo puede incrementarse en las etapas iniciales del tratamiento antidepresivo, especialmente en pacientes jóvenes. Se ha postulado que este fenómeno podría estar relacionado con una mejora inicial de la energía psicomotora que precede a la mejora del ánimo, lo que puede facilitar la ejecución de actos suicidas en pacientes previamente inhibidos. En consecuencia, se recomienda limitar la cantidad de medicamento dispensado, particularmente cuando se utilizan fármacos con bajo margen terapéutico como los antidepresivos tricíclicos o los IMAO. A pesar de estos riesgos, es importante señalar que los adultos con depresión no tratada presentan un riesgo significativamente mayor de suicidio en comparación con aquellos que reciben tratamiento adecuado.

Un aspecto frecuentemente subestimado son las secuelas cognitivas de la depresión. Problemas de concentración, memoria y velocidad de procesamiento pueden persistir incluso después de la remisión sintomática. La probabilidad de que estos déficits se mantengan es mayor en pacientes con múltiples episodios depresivos previos, lo que sugiere un posible proceso neurodegenerativo asociado a la recurrencia del trastorno. Esta evidencia subraya la importancia de lograr una remisión completa y mantener la estabilidad clínica a largo plazo mediante un abordaje terapéutico integral y personalizado.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.

Originally posted on 16 de abril de 2025 @ 11:06 PM