La infección por Clonorchis sinensis, conocida como el fluke hepático chino, es endémica en diversas regiones del este de Asia, incluidas áreas de Japón, Corea, China, Taiwán, el sudeste asiático y el extremo oriente de Rusia. Se estima que alrededor de 15 millones de personas están infectadas a nivel global, con una cifra alarmante de 13 millones de casos concentrados en China. En algunas comunidades, la prevalencia de la infección puede alcanzar hasta un 80% de la población. Este alto índice de infección se debe principalmente a prácticas culturales y alimenticias, como el consumo de pescado de agua dulce crudo, mal cocido o en salazón, que favorecen la transmisión de los parásitos.

Por otro lado, la opisthorchiasis, enfermedad causada por los parásitos Opisthorchis felineus y Opisthorchis viverrini, se encuentra principalmente en las regiones de lo que fue la Unión Soviética, y en países del sudeste asiático como Tailandia, Laos y Vietnam. Al igual que la clonorchiasis, la opisthorchiasis comparte un ciclo biológico similar, por lo que ambas enfermedades son clínicamente indistinguibles.

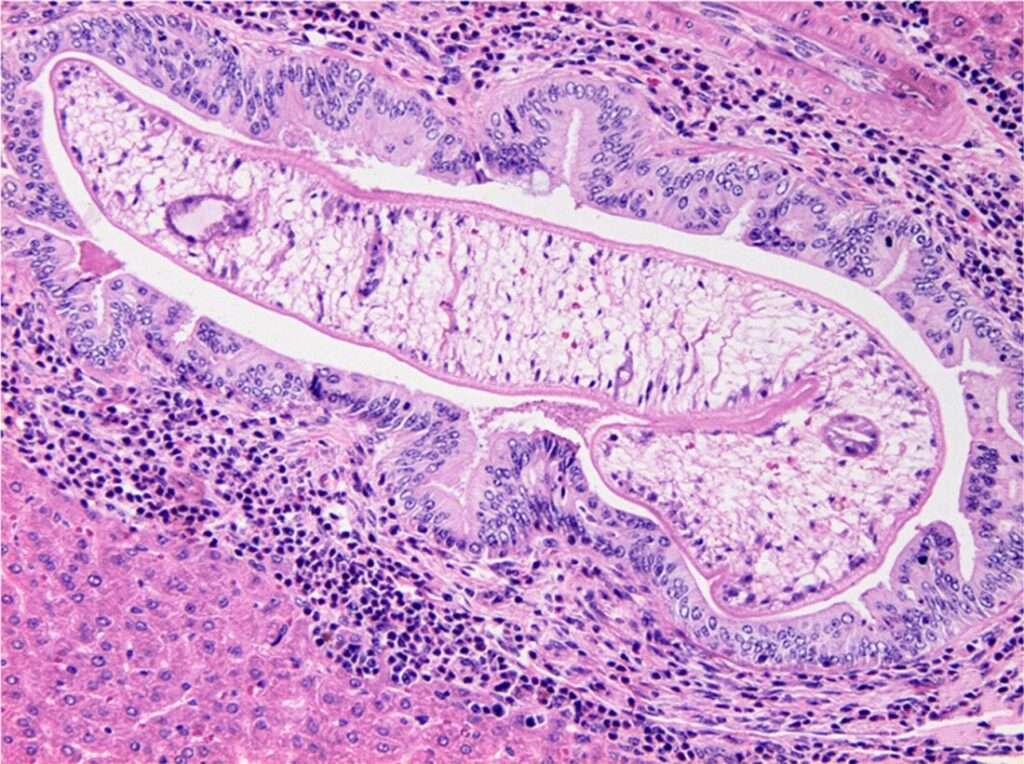

El ciclo de vida de estos parásitos comienza cuando los huevos, eliminados en las heces de personas o animales infectados, llegan al agua. Estos huevos son ingeridos por caracoles acuáticos, donde se desarrollan y liberan cercarias que infectan a los peces de agua dulce. La transmisión a los humanos ocurre cuando se ingieren peces infectados, ya sea crudos, mal cocidos o conservados en salazón, los cuales contienen metacercarias infectantes. Una vez ingeridas, las metacercarias se excistan en el duodeno y ascienden hacia el tracto biliar, donde maduran y se establecen. Los parásitos pueden permanecer en el sistema biliar durante años, generando una crónica liberación de huevos en la bilis, lo que perpetúa el ciclo de infección.

Este proceso biológico, que involucra múltiples hospedadores intermedios y un huésped definitivo humano, hace que las infecciones por Clonorchis sinensis y Opisthorchis sean difíciles de erradicar, ya que los hábitos alimenticios y las condiciones ambientales de las áreas endémicas continúan favoreciendo la perpetuación del ciclo de vida del parásito. La permanencia de los parásitos en el tracto biliar puede dar lugar a complicaciones a largo plazo, como colangitis, colangiocarcinoma y otras afecciones hepáticas graves, lo que subraya la importancia de una intervención en salud pública para controlar la transmisión de estas enfermedades.

Manifestaciones clínicas

La mayoría de los pacientes infectados por Clonorchis sinensis o Opisthorchis albergan pocos parásitos y permanecen asintomáticos, lo que dificulta tanto el diagnóstico temprano como la identificación de la enfermedad en su fase inicial. Esto se debe a que los parásitos no siempre causan síntomas evidentes, incluso cuando se encuentran presentes en el tracto biliar. La mayoría de los casos no presentan signos clínicos notables hasta que la infección alcanza niveles crónicos o agudos.

Sin embargo, algunos individuos pueden experimentar una enfermedad aguda entre dos y tres semanas después de la infección primaria. Los síntomas en este contexto incluyen fiebre, malestar general, dolor abdominal, anorexia, hepatomegalia dolorosa, urticaria y eosinofilia. La dificultad para diagnosticar este síndrome agudo radica en que los huevos de los parásitos, que son un indicador clave de la infección, no aparecen en las heces hasta pasadas 3 o 4 semanas desde el inicio de los síntomas. Esto puede llevar a un retraso en el diagnóstico y, por ende, en el tratamiento adecuado.

Cuando la infección es crónica y de gran intensidad, los pacientes pueden presentar síntomas más evidentes y debilitantes, como dolor abdominal persistente, pérdida de apetito, pérdida de peso y hepatomegalia dolorosa. Estos síntomas son típicos de un daño hepático prolongado causado por la presencia continua de los parásitos en los conductos biliares. En casos más graves, pueden desarrollarse complicaciones serias como colangitis bacteriana recurrente, sepsis, colecistitis, abscesos hepáticos y pancreatitis. Estas complicaciones se producen como resultado de la inflamación crónica y la alteración de la función biliar, lo que puede predisponer a infecciones secundarias y procesos inflamatorios agudos.

A largo plazo, los individuos infectados de manera crónica también corren un mayor riesgo de desarrollar colangiocarcinoma, un tipo de cáncer de las vías biliares. Este riesgo se ha documentado ampliamente en estudios que han asociado la infección crónica por estos parásitos con la incidencia de neoplasias malignas en el tracto biliar. De hecho, la exposición prolongada a los productos metabólicos de los parásitos y la inflamación crónica que inducen en los conductos biliares son factores que contribuyen significativamente a la carcinogénesis.

Exámenes diagnósticos

El diagnóstico temprano de la clonorchiasis y la opistorquiasis se basa principalmente en la sospecha clínica y la epidemiología, dado que las manifestaciones iniciales de la infección pueden ser sutiles y no siempre evidentes. En las primeras etapas, el diagnóstico es presumido a partir de los signos y síntomas del paciente, así como de su historial de exposición a factores de riesgo, como el consumo de pescado crudo o mal cocido en áreas endémicas. Debido a que los síntomas agudos pueden ser inespecíficos y similares a los de otras infecciones, el diagnóstico definitivo no se puede realizar de inmediato y requiere un seguimiento más detallado.

Una vez que la infección avanza y se desarrollan características patológicas más evidentes, el diagnóstico se confirma mediante la identificación de los huevos característicos de los parásitos en muestras de heces o en los contenidos duodenales o biliares. La prueba de Kato-Katz, que es ampliamente utilizada en la detección de parásitos intestinales, permite la observación de estos huevos en las heces. Aunque la prueba es efectiva, su sensibilidad aumenta considerablemente si se realizan varias repeticiones, ya que la cantidad de huevos en una muestra puede ser baja en infecciones leves o tempranas, lo que puede llevar a falsos negativos si se realiza solo un examen.

Además de los análisis de heces, los estudios de imágenes juegan un papel importante en el diagnóstico de infecciones crónicas y graves, ya que pueden revelar dilataciones características en el tracto biliar, que son indicativas de la presencia de los flukes. Estos estudios de imagen también pueden mostrar defectos de relleno en los conductos biliares causados por la obstrucción de los parásitos, lo que refuerza la sospecha clínica y proporciona más evidencia para confirmar el diagnóstico.

En cuanto a las pruebas serológicas, existen ensayos específicos para detectar Clonorchis sinensis que tienen una excelente sensibilidad. Estos análisis permiten la detección de anticuerpos contra el parásito, lo que indica que el paciente ha estado expuesto al patógeno. Sin embargo, una limitación importante de estas pruebas serológicas es que no pueden diferenciar entre una infección reciente o una pasada, lo que puede ser un inconveniente si se desea establecer si el paciente aún está infectado o si la infección ya ha sido tratada en el pasado.

En los últimos años, se han desarrollado pruebas moleculares más específicas, como la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), que permiten identificar el material genético del parásito de manera más precisa y rápida. Aunque estas pruebas tienen un gran potencial en términos de diagnóstico, aún no están ampliamente disponibles en la práctica clínica debido a su costo y complejidad. A pesar de estos avances, el diagnóstico de la clonorchiasis y la opistorquiasis sigue siendo un desafío, especialmente en etapas tempranas de la infección, cuando los signos clínicos son inespecíficos y los métodos convencionales de diagnóstico pueden no ser suficientemente sensibles.

Tratamiento

El tratamiento farmacológico de la clonorchiasis y la opistorquiasis se basa principalmente en el uso de praziquantel, que es considerado el fármaco de elección debido a su alta efectividad en la erradicación de los parásitos. El régimen estándar de tratamiento consiste en administrar una dosis de 25 mg por kilogramo de peso corporal, dividida en tres tomas diarias durante dos días consecutivos. Este tratamiento tiene una tasa de cura superior al 90%, y es capaz de reducir la presencia de huevos del parásito en las heces en casi un 100%, lo que demuestra su capacidad para eliminar eficazmente la infección. En algunos casos, especialmente cuando la carga parasitaria es baja, un solo día de tratamiento puede ser suficiente para lograr la cura. Sin embargo, en algunas zonas donde se ha documentado una disminución de la eficacia del praziquantel debido a posibles resistencias, puede ser necesario un tratamiento adicional o repetir la dosis para asegurar la eliminación total del parásito.

En aquellos casos donde el praziquantel no es efectivo o no está disponible, se recurre al albendazol como medicamento de segunda línea. El albendazol se administra en dosis de 400 mg dos veces al día durante 7 días. Aunque este tratamiento es efectivo, su eficacia en la erradicación de la clonorchiasis y la opistorquiasis es ligeramente inferior a la del praziquantel. El albendazol actúa interfiriendo con la capacidad del parásito para absorber glucosa, lo que lleva a la muerte de los gusanos. Sin embargo, los estudios han mostrado que, en comparación con el praziquantel, los resultados de cura y la reducción de huevos son algo menores, lo que hace que no sea el tratamiento preferido en zonas donde el praziquantel sigue siendo efectivo.

Un fármaco alternativo que ha mostrado eficacia en el tratamiento de la clonorchiasis es el tribendimidine, que ha sido aprobado en China para el tratamiento de estas infecciones. Este medicamento parece tener una eficacia similar a la del praziquantel y es utilizado como una opción válida en áreas donde el praziquantel puede presentar limitaciones, como en aquellos lugares con una alta prevalencia de resistencia. El tribendimidine actúa de manera similar al praziquantel al afectar la musculatura del parásito, lo que facilita su eliminación del organismo. Aunque su uso está restringido principalmente a algunas regiones de Asia, su eficacia en estudios clínicos ha demostrado resultados comparables, lo que abre la puerta a su posible expansión como una alternativa útil en el tratamiento de esta enfermedad.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.