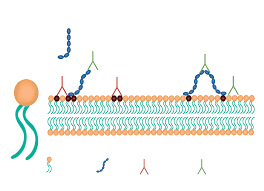

El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune caracterizada por la presencia de ciertos anticuerpos que interactúan con componentes de la membrana celular, causando un aumento de la formación de coágulos sanguíneos en los vasos, lo que puede llevar a obstrucciones venosas o arteriales, así como a complicaciones durante el embarazo. Este síndrome puede ocurrir de manera aislada, es decir, sin la presencia de otras patologías autoinmunes, o puede estar asociado con otras enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, una condición en la cual el sistema inmunológico ataca tejidos y órganos propios. La razón por la cual el síndrome antifosfolípido puede asociarse con otras enfermedades autoinmunes se debe a la naturaleza de estas afecciones, en las cuales hay una disfunción del sistema inmunológico que produce una respuesta inapropiada contra los propios tejidos del cuerpo. En el caso del síndrome antifosfolípido, el sistema inmunológico genera anticuerpos específicos que atacan los fosfolípidos, componentes esenciales de las membranas celulares, y que son cruciales para los procesos de coagulación sanguínea.

Las características clínicas del síndrome antifosfolípido son predominantemente trombóticas, lo que significa que el principal mecanismo patológico es la formación excesiva de coágulos en la sangre. Esto puede manifestarse como oclusiones venosas o arteriales que pueden llevar a complicaciones graves, tales como embolias pulmonares, infartos cerebrales o ataques cardíacos, entre otras. Además, las mujeres embarazadas con síndrome antifosfolípido pueden experimentar complicaciones como abortos espontáneos recurrentes, partos prematuros y preeclampsia, que son consecuencia directa de la alteración en la coagulación sanguínea y la mala perfusión de los órganos vitales del feto.

El diagnóstico del síndrome antifosfolípido se basa en la presencia de al menos uno de los tres tipos de anticuerpos antifosfolípidos más característicos. Estos incluyen los anticuerpos anticardiolipina, los anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. La presencia de estos anticuerpos en la sangre indica que el sistema inmunológico está atacando las membranas celulares involucradas en los procesos de coagulación, lo que aumenta el riesgo de trombosis.

Una forma rara pero extremadamente grave del síndrome antifosfolípido es el síndrome antifosfolípido catastrófico. Este síndrome afecta a menos del 1% de los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos y se caracteriza por una rápida y extensa formación de coágulos sanguíneos en múltiples órganos. Este fenómeno desencadena una serie de complicaciones, que incluyen trombosis difusa, microangiopatía trombótica (daño a los pequeños vasos sanguíneos) y una insuficiencia multiorgánica, en la cual varios sistemas orgánicos dejan de funcionar de manera adecuada. La evolución de este síndrome es rápidamente progresiva y su tasa de mortalidad es muy alta, alcanzando casi el 50% de los casos. Esto convierte al síndrome antifosfolípido catastrófico en una de las complicaciones más devastadoras asociadas con esta enfermedad.

Manifestaciones clínicas

Los pacientes con síndrome antifosfolípido a menudo permanecen asintomáticos hasta que experimentan una complicación trombótica o una pérdida del embarazo. Este síndrome es caracterizado por la formación anómala de coágulos sanguíneos, lo que puede afectar tanto la circulación arterial como la venosa. Los eventos trombóticos más comunes en estos pacientes incluyen trombosis venosa profunda, embolias pulmonares y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, también pueden ocurrir otros eventos trombóticos menos frecuentes, tales como el síndrome de Budd-Chiari, trombosis de los senos cerebrales, infartos miocárdicos o digitales, infarto hemorrágico de las glándulas suprarrenales debido a trombosis de las venas suprarrenales, entre otros.

Además de las complicaciones trombóticas, el síndrome antifosfolípido puede presentar otros signos y síntomas. Entre estos se incluyen la trombocitopatía, cambios en el estado mental, livedo reticulada (un patrón reticulado en la piel que se observa con frecuencia en las extremidades), úlceras en la piel, nefropatía microangiopática (un tipo de daño renal causado por pequeñas trombosis en los vasos sanguíneos del riñón), hemorragia pulmonar, y engrosamiento o vegetaciones en las válvulas cardíacas. Estas manifestaciones clínicas pueden variar en gravedad y pueden afectar varios sistemas del organismo, lo que contribuye a la complejidad del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

En cuanto a las manifestaciones obstétricas, los pacientes con síndrome antifosfolípido pueden experimentar tres o más pérdidas consecutivas de embarazo antes de las 16 semanas de gestación, muertes fetales entre las 16 y las 33 semanas de gestación en ausencia de preeclampsia o insuficiencia placentaria, o preeclampsia grave o insuficiencia placentaria antes de las 34 semanas, con o sin muerte fetal. Estas complicaciones obstétricas están estrechamente relacionadas con la alteración en los mecanismos de coagulación que caracterizan al síndrome antifosfolípido, lo que impide el flujo sanguíneo adecuado al feto, afectando su desarrollo y viabilidad.

Para facilitar el diagnóstico del síndrome antifosfolípido, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo han revisado los criterios de clasificación, asignando puntuaciones a los resultados de los exámenes de laboratorio y a los hallazgos clínicos. Los criterios de clasificación requieren un resultado positivo en las pruebas de anticuerpos antifosfolípidos, como el anticoagulante lúpico o títulos moderados a altos de anticuerpos anticardiolipina o anti–beta-2-glicoproteína-I, dentro de los tres años posteriores a la aparición de un criterio clínico. Los criterios clínicos se ponderan según la presencia, ausencia o gravedad de eventos tales como embolia venosa o trombosis venosa o arterial, condiciones microvasculares como livedo racemosa, vasculopatía livedoide, nefropatía asociada con anticuerpos antifosfolípidos, hemorragia pulmonar o adrenal, complicaciones obstétricas como muerte fetal o preeclampsia con características graves, engrosamiento o vegetaciones en las válvulas cardíacas, o trombocitopenia.

Exámenes diagnósticos

La trombocitopatía, que se manifiesta como una disminución del número de plaquetas en la sangre, ocurre en un 22-42% de los pacientes con síndrome antifosfolípido y, generalmente, se presenta de manera moderada, con recuentos plaquetarios superiores a 50,000 plaquetas por microlitro de sangre (o 50 × 10^9/L). A pesar de su presencia, la trombocitopatía no disminuye el riesgo de trombosis en estos pacientes. Es decir, aunque la cantidad de plaquetas en la sangre sea menor, el riesgo de formación de coágulos no se ve modificado. La trombocitopatía en este contexto suele ser secundaria a la activación y consumo de plaquetas debido a la formación de coágulos en los vasos sanguíneos.

El síndrome antifosfolípido se asocia con tres tipos de anticuerpos antifosfolípidos específicos que desempeñan un papel central en la patogenia de la enfermedad. Estos anticuerpos incluyen: 1) anticuerpos anticardiolipina, tanto de tipo inmunoglobulina G (IgG) como inmunoglobulina M (IgM), 2) anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína 1, también en sus formas IgG o IgM, y 3) el denominado «anticoagulante lúpico», que prolonga ciertos exámenes de coagulación dependientes de fosfolípidos. Cada uno de estos anticuerpos puede inducir mecanismos patológicos que alteran los procesos normales de coagulación, favoreciendo la formación de trombos.

Un dato importante a tener en cuenta es que los anticuerpos anticardiolipina pueden inducir un falso positivo en las pruebas biológicas para la sífilis, lo que puede generar un resultado positivo en la prueba rápida de plasma reagin (una prueba utilizada para detectar sífilis), a pesar de que las pruebas específicas contra Treponema pallidum, el agente causante de la sífilis, resultan negativas. Este fenómeno es conocido como «falso positivo» y puede complicar el diagnóstico de la sífilis en pacientes con síndrome antifosfolípido.

En general, se considera que los anticuerpos anticardiolipina tipo IgG son más patogénicos que los anticuerpos tipo IgM. Esto se debe a que los anticuerpos IgG están más estrechamente relacionados con la formación de coágulos y con los eventos trombóticos que caracterizan al síndrome antifosfolípido. De hecho, en mujeres menores de 50 años que han sufrido un accidente cerebrovascular trombótico, el riesgo de tener el anticoagulante lúpico es considerablemente elevado, con una razón de probabilidades de 43.1, lo que sugiere una fuerte correlación entre la presencia de este anticuerpo y la ocurrencia de eventos trombóticos en esta población.

El anticoagulante lúpico, que puede encontrarse en individuos que no padecen lupus eritematoso sistémico, es un factor de riesgo más significativo para la trombosis o la pérdida del embarazo que la presencia de anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína 1 o los anticuerpos anticardiolipina. Este anticuerpo actúa de manera paradójica, ya que prolonga el tiempo de tromboplastina parcial activada en las pruebas de coagulación, lo que en teoría indicaría una mayor propensión al sangrado. Sin embargo, en el contexto del síndrome antifosfolípido, este alargamiento del tiempo de coagulación se asocia con una mayor tendencia a la formación de coágulos, no con un riesgo hemorrágico.

La prueba diagnóstica para el anticoagulante lúpico se realiza mediante ensayos funcionales dependientes de fosfolípidos, como el tiempo de veneno de víbora de Russell (también conocido como prueba de veneno de víbora de Russell), que evalúa la capacidad de coagulación en presencia de fosfolípidos. Estos ensayos permiten identificar de manera precisa la presencia del anticoagulante lúpico, una característica distintiva del síndrome antifosfolípido y un importante marcador para la evaluación del riesgo trombótico en los pacientes afectados.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial del síndrome antifosfolípido es complejo, debido a que existen diversas condiciones genéticas o adquiridas que también se asocian con un estado de hipercoagulabilidad, es decir, una tendencia aumentada a la formación de coágulos sanguíneos. Es crucial excluir otras enfermedades que puedan manifestarse de manera similar en términos de trombosis, para asegurar un diagnóstico preciso y un manejo adecuado del paciente. Entre estas condiciones se incluyen la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, la deficiencia de antitrombina y la mutación del factor V Leiden, todas ellas consideradas como trastornos hereditarios que afectan los mecanismos de la coagulación. Estas deficiencias pueden predisponer a los individuos a la formación excesiva de coágulos, pero sus mecanismos subyacentes son diferentes a los observados en el síndrome antifosfolípido, donde la causa principal de la hipercoagulabilidad son los anticuerpos antifosfolípidos.

Además de las deficiencias de los inhibidores naturales de la coagulación, existen otras condiciones adquiridas que también deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial. Una de ellas es la trombocitopatía inducida por heparina, una complicación asociada con el uso de heparina, un anticoagulante comúnmente administrado para prevenir la formación de coágulos. En este trastorno, el tratamiento con heparina puede inducir una respuesta inmunitaria anómala que da lugar a una disminución del número de plaquetas (trombocitopenia) y, paradójicamente, un aumento del riesgo de trombosis. Es importante reconocer este trastorno, ya que el tratamiento con heparina debe suspenderse inmediatamente si se sospecha de trombocitopatía inducida por heparina.

La hemoglobinuria paroxística nocturna es otra condición adquirida que debe ser considerada, ya que se caracteriza por la destrucción anormal de los glóbulos rojos, lo que puede llevar a la liberación de hemoglobina en la orina y a la formación de coágulos en el sistema venoso. En esta enfermedad, los episodios de hemólisis son típicamente más pronunciados durante la noche, lo que puede generar confusión con otros trastornos hematológicos. Además, los pacientes pueden presentar trombosis venosa, lo que puede dificultar aún más la distinción con el síndrome antifosfolípido.

En el caso del síndrome antifosfolípido catastrófico, una forma extremadamente grave y rápidamente progresiva de la enfermedad, el diagnóstico diferencial se amplia aún más debido a la gravedad de los síntomas y la variedad de presentaciones clínicas. Este síndrome puede presentar una amplia gama de manifestaciones, que incluyen sepsis, síndromes pulmonares y renales, vasculitis sistémica, coagulación intravascular diseminada, y púrpura trombocitopénica trombótica. La sepsis, por ejemplo, puede provocar una inflamación sistémica grave que se presenta con síntomas similares a los de un síndrome antifosfolípido catastrófico, como fiebre, insuficiencia multiorgánica y alteraciones en los parámetros de coagulación. Los síndromes pulmonares y renales, como el síndrome pulmón-riñón, que involucra daño tanto en los pulmones como en los riñones, pueden confundirse con la microangiopatía trombótica que se observa en el síndrome antifosfolípido catastrófico, donde los pequeños vasos sanguíneos de estos órganos se ven afectados por la formación de coágulos. De manera similar, la vasculitis sistémica, que es una inflamación de los vasos sanguíneos que puede afectar múltiples órganos, también puede causar trombosis y presentaciones clínicas similares, lo que complica aún más el diagnóstico.

La coagulación intravascular diseminada es otra condición grave que debe ser considerada, ya que también se caracteriza por la formación diseminada de coágulos en los vasos sanguíneos, lo que puede llevar a la insuficiencia de varios órganos. Finalmente, la púrpura trombocitopénica trombótica es un trastorno hematológico raro pero grave, que también se asocia con la formación de microtrombosis en los vasos sanguíneos pequeños, lo que puede causar daño en varios órganos y resultar en trombocitopénia, similar al síndrome antifosfolípido catastrófico.

Tratamiento

El tratamiento del síndrome antifosfolípido se centra principalmente en la prevención y manejo de los eventos trombóticos, los cuales son una característica central de la enfermedad. La anticoagulación es el enfoque terapéutico más utilizado para reducir el riesgo de formación de coágulos en los pacientes afectados por este trastorno. El anticoagulante de primera línea para estos pacientes es la warfarina, un anticoagulante oral que actúa inhibiendo la síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K. El objetivo es mantener un índice internacional normalizado (INR) dentro del rango de 2.0 a 3.0, que es considerado terapéutico para la mayoría de los pacientes con síndrome antifosfolípido. Este rango de INR es eficaz para prevenir eventos trombóticos y reducir el riesgo de complicaciones graves, como accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa profunda y embolias pulmonares.

Aunque existen otros anticoagulantes más nuevos, como los anticoagulantes orales directos, estos no son recomendados para el tratamiento del síndrome antifosfolípido, ya que han demostrado ser menos eficaces que la warfarina, especialmente cuando se trata de trombosis arterial. La trombosis arterial es un tipo de trombosis que afecta a las arterias y está asociada con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los anticoagulantes orales directos no son capaces de prevenir adecuadamente estos eventos en pacientes con síndrome antifosfolípido, lo que hace que la warfarina siga siendo el tratamiento de elección.

En algunos pacientes, los eventos trombóticos pueden ocurrir de manera recurrente a pesar de mantener el INR dentro del rango terapéutico recomendado. En estos casos, se puede considerar la posibilidad de aumentar el INR por encima de 3.0, con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de anticoagulación y prevenir nuevos coágulos. Sin embargo, es importante destacar que elevar el INR también aumenta el riesgo de hemorragias graves, lo que debe ser cuidadosamente monitoreado. En situaciones donde los pacientes siguen desarrollando trombosis a pesar de recibir anticoagulación adecuada con warfarina, se utiliza heparina de bajo peso molecular, un anticoagulante inyectable que es más efectivo en algunos pacientes con trombosis persistente.

En el caso de las mujeres embarazadas que padecen síndrome antifosfolípido, el tratamiento debe adaptarse para prevenir complicaciones obstétricas, como los abortos espontáneos recurrentes, la preeclampsia y otras condiciones asociadas con la insuficiencia placentaria. La estrategia habitual consiste en el uso de dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular junto con aspirina a baja dosis, lo que ayuda a reducir el riesgo de eventos trombóticos y a promover un embarazo saludable. Para las mujeres embarazadas con antecedentes de eventos trombóticos fuera del embarazo, se administra heparina de bajo peso molecular en dosis completas para proporcionar un mayor nivel de anticoagulación. El tratamiento anticoagulante debe continuar a lo largo del embarazo y el período postparto temprano para garantizar una adecuada profilaxis contra la trombosis. En este contexto, no se recomienda el uso de corticosteroides ni de inmunoglobulina intravenosa, ya que no se ha demostrado que estos tratamientos aporten beneficios en la prevención de complicaciones trombóticas durante el embarazo.

Por otro lado, el tratamiento del síndrome antifosfolípido catastrófico, una forma extremadamente grave y rápida de la enfermedad, requiere una intervención agresiva debido a la magnitud de las complicaciones que provoca. Este tipo de síndrome se caracteriza por una formación masiva de trombos en los vasos sanguíneos pequeños, lo que puede resultar en insuficiencia multiorgánica. El tratamiento inicial consiste en la administración de inmunoglobulina intravenosa o plasmapheresis, que ayudan a eliminar los anticuerpos patológicos presentes en la sangre y reducir la inflamación sistémica. A este tratamiento se le suele asociar el uso de heparina intravenosa para controlar la coagulación y altas dosis de corticosteroides para disminuir la inflamación. En casos resistentes, es posible que se recurra a terapias más específicas, como la depleción de células B utilizando rituximab o el uso de inhibidores del componente C5 del complemento, como el eculizumab. Sin embargo, es importante señalar que la evidencia científica que respalda el uso de estas terapias es limitada y se basa principalmente en estudios de casos aislados, lo que implica que su eficacia debe ser evaluada cuidadosamente.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Barbhaiya M et al; ACR/EULAR APS Classification Criteria Collaborators. The 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria. Arthritis Rheumatol. 2023;75: 1687. [PMID: 37635643]

- Khairani CD et al. Direct oral anticoagulants vs vitamin K antagonists in patients with antiphospholipid syndromes: meta-analysis of randomized trials. J Am Coll Cardiol. 2023;81:16. [PMID: 36328154]

- Knight JS et al. Antiphospholipid syndrome: advances in diagnosis, pathogenesis, and management. BMJ. 2023; 27;380:e069717. [PMID: 36849186]

Originally posted on 15 de marzo de 2025 @ 3:00 AM