La coccidioidomicosis debe considerarse como un posible diagnóstico en cualquier enfermedad de causa no esclarecida en pacientes que hayan residido o viajado a zonas endémicas, debido a su presentación clínica variable y a menudo inespecífica. Esta micosis sistémica es causada por la inhalación de artroconidias liberadas por los hongos Coccidioides immitis o Coccidioides posadasii, organismos dimórficos que, en su fase ambiental, crecen como mohos en suelos áridos y semiáridos característicos del suroeste de los Estados Unidos, México y diversas regiones de América Central y del Sur.

Tras la inhalación, las artroconidias alcanzan los pulmones y pueden provocar una infección primaria que, en muchos casos, cursa de manera asintomática o con síntomas respiratorios leves y autolimitados. Sin embargo, un pequeño porcentaje de personas inmunocompetentes —menos del uno por ciento— puede desarrollar una forma diseminada de la enfermedad, la cual se asocia con una tasa de mortalidad considerablemente elevada debido a la afectación extrapulmonar, como compromiso óseo, cutáneo o del sistema nervioso central.

En individuos inmunosuprimidos, especialmente en personas que viven con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la coccidioidomicosis representa una infección oportunista frecuente. En estos pacientes, la manifestación clínica puede variar desde infiltrados pulmonares localizados hasta formas diseminadas extensas, caracterizadas por una enfermedad miliar con compromiso multiorgánico y meningitis fúngica. La gravedad de la infección suele estar directamente relacionada con el grado de inmunosupresión, y es más severa en aquellos con control deficiente de la replicación viral del VIH.

Dado el potencial de evolución grave en ciertos grupos de riesgo y la posibilidad de que simule otras enfermedades infecciosas o inflamatorias, la inclusión de la coccidioidomicosis en el diagnóstico diferencial resulta esencial para evitar retrasos en el tratamiento y reducir complicaciones. La historia epidemiológica del paciente —particularmente su procedencia o desplazamientos por zonas endémicas— adquiere así un valor clínico fundamental.

Manifestaciones clínicas

La coccidioidomicosis primaria y la enfermedad diseminada representan dos formas clínicas distintas dentro del espectro de esta micosis endémica, cuya expresión clínica depende del estado inmunológico del huésped, la exposición previa y la carga fúngica inhalada.

1. Coccidioidomicosis primaria

Esta forma inicial de la enfermedad se desarrolla tras la inhalación de artroconidias de Coccidioides immitis o C. posadasii y constituye la presentación más común. Aproximadamente el 40% de los individuos infectados experimentan síntomas clínicos tras un periodo de incubación que oscila entre 10 y 30 días. Generalmente, el cuadro clínico simula una infección respiratoria aguda, con fiebre como síntoma principal, acompañada en algunos casos por escalofríos, tos, malestar general y ocasional disnea.

En regiones endémicas, la coccidioidomicosis representa una causa frecuente y frecuentemente no reconocida de neumonía adquirida en la comunidad. A menudo es subdiagnosticada debido a la inespecificidad de sus síntomas y a su similitud con infecciones virales o bacterianas comunes. Un hallazgo característico, aunque no exclusivo, es la aparición de eritema nudoso, una reacción de hipersensibilidad que se manifiesta como nódulos dolorosos en las extremidades inferiores, y que suele surgir entre 2 y 20 días después del inicio de los síntomas respiratorios.

En un pequeño porcentaje de casos (alrededor del 5%), los pacientes desarrollan lesiones pulmonares persistentes, que pueden adoptar diversas formas: desde cavitaciones y abscesos hasta densidades nodulares parenquimatosas o bronquiectasias. Estas lesiones pueden requerir seguimiento radiológico prolongado y, en algunos casos, tratamiento específico adicional.

2. Coccidioidomicosis diseminada

La forma diseminada es mucho menos común, pero clínicamente más grave. Afecta aproximadamente al 0.1% de los pacientes de raza blanca, mientras que la incidencia se eleva al 1% en individuos no blancos. Se ha observado una mayor susceptibilidad entre personas de ascendencia filipina o afrodescendiente, así como en mujeres embarazadas, sin distinción racial, posiblemente debido a factores genéticos o hormonales que modulan la respuesta inmunitaria.

En la diseminación, el hongo puede afectar prácticamente a cualquier órgano. Las manifestaciones respiratorias se agravan, con aumento de la tos, producción de esputo y linfadenopatía mediastinal evidente en estudios de imagen. En casos más severos, los abscesos pulmonares pueden romperse en el espacio pleural, dando lugar a empiema. Asimismo, pueden desarrollarse infecciones óseas y cutáneas de difícil manejo, caracterizadas por lesiones destructivas o verrugosas.

Una complicación temida es la fungemia, en la que el hongo se disemina por vía hematógena, generando un patrón miliar difuso en la radiografía de tórax. Esta forma suele tener un curso fulminante y se asocia con alta mortalidad, especialmente en pacientes inmunocomprometidos.

Uno de los órganos más frecuentemente afectados en la diseminación es el sistema nervioso central: entre un 30% y un 50% de los casos cursan con meningitis, particularmente en la base del cráneo (meningitis basilar crónica), una entidad que puede evolucionar insidiosamente pero con complicaciones graves si no se trata adecuadamente.

En los casos fulminantes, son comunes los abscesos subcutáneos y lesiones cutáneas verrugosas que reflejan una diseminación extensa. No obstante, en personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y enfermedad avanzada (sida), aunque las manifestaciones como infiltrados miliares, linfadenopatías y meningitis son frecuentes, las lesiones cutáneas tienden a ser raras. Esto puede reflejar una incapacidad del huésped inmunosuprimido para montar una respuesta inflamatoria cutánea efectiva.

Exámenes diagnósticos

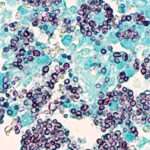

En la coccidioidomicosis primaria, es común observar ciertos cambios hematológicos como una leucocitosis moderada y una eosinofilia relativa, fenómenos que reflejan la respuesta inmunitaria inicial del organismo frente a la infección por Coccidioides spp. La leucocitosis, caracterizada por un aumento en el número total de leucocitos en sangre, representa la movilización y proliferación de células inmunitarias que intentan controlar la invasión micótica. La eosinofilia, por su parte, es una respuesta más específica que se relaciona con la activación de linfocitos T y la producción de citocinas que favorecen la proliferación de eosinófilos, células implicadas en la defensa contra infecciones fúngicas y parasitarias, y que contribuyen a la inflamación tisular.

Para la confirmación diagnóstica y el seguimiento pronóstico de esta enfermedad, las pruebas serológicas desempeñan un papel fundamental. Entre estas, la inmunodifusión destaca por su alta sensibilidad y especificidad para detectar anticuerpos contra Coccidioides. Esta prueba, junto con la técnica de ELISA, detecta anticuerpos de tipo inmunoglobulina M (IgM) entre la primera y la tercera semana después del inicio de los síntomas, lo cual es crucial para un diagnóstico temprano. Posteriormente, para valorar la evolución de la infección y la respuesta al tratamiento, se realiza la medición de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G (IgG) mediante la prueba de fijación del complemento.

Un aumento persistente en los títulos de IgG por fijación del complemento, con diluciones iguales o superiores a 1:16, es indicativo de enfermedad diseminada, lo que refleja la capacidad del hongo para extenderse más allá del foco pulmonar inicial y afectar otros órganos. Esta titulación también es útil para evaluar la efectividad terapéutica, ya que una disminución en los títulos sugiere control de la infección. Sin embargo, en casos de meningitis por coccidioidomicosis, los títulos séricos de fijación del complemento pueden ser bajos o incluso indetectables, a pesar de la afectación central del sistema nervioso.

En pacientes inmunocomprometidos, como aquellos con infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la sensibilidad de las pruebas serológicas disminuye considerablemente, y la tasa de falsos negativos puede alcanzar hasta el treinta por ciento. Esto se debe a la incapacidad del sistema inmunitario de producir una respuesta humoral adecuada, lo que dificulta el diagnóstico basado únicamente en anticuerpos. Además, la obtención de cultivos sanguíneos positivos es poco frecuente, lo que limita la confirmación microbiológica directa a partir de la sangre.

Cuando existen signos o síntomas neurológicos que sugieren afectación meníngea, es indispensable realizar una evaluación mediante punción lumbar. En el líquido cefalorraquídeo se observa típicamente un aumento en el recuento celular, con predominio linfocítico, y niveles bajos de glucosa, que reflejan la inflamación y el consumo metabólico por parte de las células inflamatorias y del hongo. Los cultivos del líquido cefalorraquídeo son positivos en aproximadamente un treinta por ciento de los casos de meningitis, mientras que la detección de anticuerpos que fijan complemento en este fluido es diagnóstica, encontrándose en más del noventa por ciento de los casos. Además, pruebas adicionales como la detección del antígeno de Coccidioides o del (1,3)-beta-D-glucano en el líquido cefalorraquídeo pueden complementar, pero no sustituir, el diagnóstico serológico.

En cuanto a la evaluación radiológica, los hallazgos varían dependiendo de la extensión y gravedad de la enfermedad. Los patrones más frecuentes incluyen infiltrados pulmonares parcheados, nodulares o lobares, con predilección por los lóbulos superiores. La presencia de adenopatías hiliares sugiere una infección localizada, mientras que la adenopatía mediastinal se asocia más a la diseminación del hongo. También pueden observarse derrames pleurales y lesiones líticas óseas, acompañadas de colecciones complicadas en tejidos blandos, reflejando la capacidad invasiva y destructiva del hongo cuando la infección progresa o se disemina.

Tratamiento

Cuando la coccidioidomicosis se limita exclusivamente al tórax y no presenta signos de progresión, el manejo clínico suele centrarse en el tratamiento sintomático general, que busca aliviar los síntomas sin necesidad inmediata de intervención antifúngica específica. Esta estrategia es adecuada porque la mayoría de los casos localizados en el pulmón tienden a resolverse espontáneamente o permanecen estables, y la administración temprana de medicamentos antifúngicos no siempre es indispensable. Sin embargo, cuando la enfermedad afecta estructuras más profundas como los huesos o tejidos blandos, o cuando se detecta actividad persistente o progresión, es necesario iniciar un tratamiento antifúngico dirigido para controlar la infección y prevenir complicaciones.

En estos casos, los antifúngicos azólicos constituyen la primera línea terapéutica. El itraconazol, administrado por vía oral a una dosis diaria total de 400 miligramos dividida en dos tomas, y el fluconazol, en dosis variables que oscilan entre 200 y 400 miligramos, pudiendo aumentarse según la gravedad, se utilizan para el tratamiento de la infección en el pulmón, huesos y tejidos blandos. La duración de la terapia debe extenderse más allá de la desaparición clínica de la enfermedad, prolongándose al menos seis meses con el fin de minimizar el riesgo de recaída. Durante este período, el seguimiento clínico debe complementarse con la evaluación de los títulos séricos de anticuerpos por fijación del complemento, cuya disminución progresiva refleja una respuesta favorable al tratamiento.

En presencia de enfermedad pulmonar progresiva o diseminada a otros órganos extrapulmonares, el manejo terapéutico se intensifica. En estos casos, se recomienda la administración intravenosa de anfotericina B en su formulación liposomal, debido a su eficacia antifúngica más potente y menor toxicidad renal en comparación con la anfotericina B convencional. No obstante, en pacientes con cuadros leves o moderados, los azoles orales pueden continuar siendo una opción válida. La duración del tratamiento dependerá de la evolución clínica y del descenso sostenido en los títulos de anticuerpos de fijación del complemento.

La meningitis causada por Coccidioides representa una manifestación grave que exige un abordaje terapéutico particular y más agresivo. El tratamiento estándar consiste en la administración oral de fluconazol a altas dosis, que varían entre 400 y 1200 miligramos diarios, para asegurar una adecuada penetración en el sistema nervioso central y mantener niveles terapéuticos sostenidos. Algunos expertos y centros especializados también emplean la administración intratecal, ya sea lumbar o cisternal, de anfotericina B, comenzando con dosis bajas que se incrementan gradualmente hasta alcanzar entre 1 y 1.5 miligramos diarios. Esta vía se utiliza especialmente en casos refractarios o cuando se requiere un efecto antifúngico más rápido y directo en las meninges. La terapia sistémica concomitante con anfotericina B liposomal, en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día, suele acompañar a la administración intratecal, dado que por sí sola no es suficiente para controlar la infección meníngea.

Una vez que el paciente ha alcanzado estabilidad clínica y el proceso inflamatorio se encuentra controlado, se recomienda continuar con tratamiento oral prolongado, usualmente con fluconazol en dosis de 400 a 800 miligramos diarios, que debe mantenerse de por vida para evitar recurrencias, dada la naturaleza crónica y la dificultad para erradicar completamente el hongo en el sistema nervioso central.

Adicionalmente, cuando la infección ocasiona abscesos en tejidos blandos, necrosis ósea o complicaciones pulmonares como la ruptura de cavidades, la intervención quirúrgica se vuelve necesaria. La drenaje quirúrgico permite eliminar focos de infección que dificultan la eficacia del tratamiento farmacológico, controlar el daño tisular y prevenir complicaciones severas, contribuyendo significativamente a la recuperación del paciente.

Pronóstico

El pronóstico en pacientes con coccidioidomicosis limitada, es decir, cuando la infección se restringe al sitio inicial sin evidencia de diseminación o complicaciones graves, es generalmente favorable. Estos individuos suelen responder bien al tratamiento antifúngico y pueden alcanzar la resolución clínica completa. No obstante, la vigilancia continua mediante la medición seriada de los títulos de anticuerpos por fijación del complemento es fundamental tras la finalización del tratamiento. Un aumento en estos títulos indica actividad persistente o reactivación de la infección, lo que sugiere la necesidad de reiniciar la terapia para evitar la recaída, dado que la recurrencia de la enfermedad es una posibilidad real y potencialmente peligrosa.

Cuando la infección progresa y afecta al sistema nervioso central, particularmente en casos de meningitis coccidioidal, las complicaciones tardías pueden ser severas, incluso después de un tratamiento adecuado. Entre estas complicaciones se encuentran la vasculitis cerebral, una inflamación de los vasos sanguíneos cerebrales que puede conducir a eventos isquémicos como accidentes cerebrovasculares, y la hidrocefalia comunicante, una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo que puede requerir la colocación de derivaciones para aliviar la presión intracraneal. Estas secuelas reflejan el daño inflamatorio y estructural producido por la infección y su respuesta inmunitaria en el sistema nervioso central.

El uso de corticosteroides sistémicos en el corto plazo puede ofrecer beneficios en el manejo de eventos cerebrovasculares relacionados con la meningitis por Coccidioides. Estos medicamentos actúan modulando la inflamación vascular, lo que podría reducir el daño neurológico y mejorar el pronóstico en estas situaciones complicadas. Sin embargo, su empleo debe ser cuidadosamente evaluado debido a los potenciales efectos inmunosupresores que podrían favorecer la progresión de la infección fúngica.

Por otro lado, las formas diseminadas y meníngeas de la enfermedad, en ausencia de tratamiento, presentan una alta mortalidad, superando el cincuenta por ciento. Esto refleja la gravedad y agresividad con la que el hongo puede invadir diversos órganos, especialmente el sistema nervioso central, causando daño irreversible y fallas orgánicas que amenazan la vida. La rápida identificación y el inicio oportuno de la terapia antifúngica son, por tanto, cruciales para mejorar las tasas de supervivencia y limitar las secuelas a largo plazo en estos pacientes.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.

- Crum NF. Coccidioidomycosis: a contemporary review. Infect Dis Ther. 2022;11:713. [PMID: 35233706]