La vitamina A es un micronutriente esencial para el organismo humano, cuya presencia es crucial para una amplia variedad de funciones fisiológicas fundamentales. Desde una perspectiva científica, su importancia se explica por su participación activa en procesos biológicos clave como la visión, el crecimiento celular, la integridad del sistema inmunológico, la reproducción y el mantenimiento de tejidos epiteliales.

Uno de los roles más conocidos de la vitamina A es su función en el sistema visual. La retina del ojo contiene una forma activa de esta vitamina llamada retinal, que se combina con la opsina para formar la rodopsina, un pigmento sensible a la luz. Este pigmento es indispensable para la visión en condiciones de baja iluminación. La deficiencia de vitamina A deteriora este mecanismo, produciendo una afección conocida como ceguera nocturna, que es uno de los primeros signos clínicos de carencia.

En el ámbito inmunológico, la vitamina A interviene en la regulación y el fortalecimiento de las respuestas inmunes innatas y adaptativas. Contribuye a la formación y diferenciación de células inmunitarias, tales como los linfocitos T y B, y mantiene la integridad de las mucosas que recubren órganos y cavidades corporales, como el tracto respiratorio y gastrointestinal, que actúan como primera línea de defensa contra patógenos. Su deficiencia incrementa la susceptibilidad a infecciones, particularmente en niños pequeños y personas inmunocomprometidas.

Además, la vitamina A es esencial para el desarrollo embrionario y el crecimiento celular. Participa en la regulación de la expresión génica a través de sus metabolitos activos, como el ácido retinoico, que actúan como moduladores de la transcripción génica en diversos tejidos. Este efecto regulador es fundamental durante el desarrollo fetal y en la regeneración y mantenimiento de tejidos epiteliales, incluyendo la piel, los pulmones y el revestimiento del aparato digestivo.

La carencia prolongada de vitamina A puede generar un espectro de trastornos clínicos, que van desde manifestaciones leves como la sequedad ocular y la xeroftalmía, hasta complicaciones graves como la ulceración corneal y la ceguera irreversible. A nivel poblacional, esta deficiencia es una de las principales causas prevenibles de ceguera infantil en países en vías de desarrollo, y también se asocia con un aumento significativo en la morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades infecciosas comunes, como el sarampión y las infecciones respiratorias.

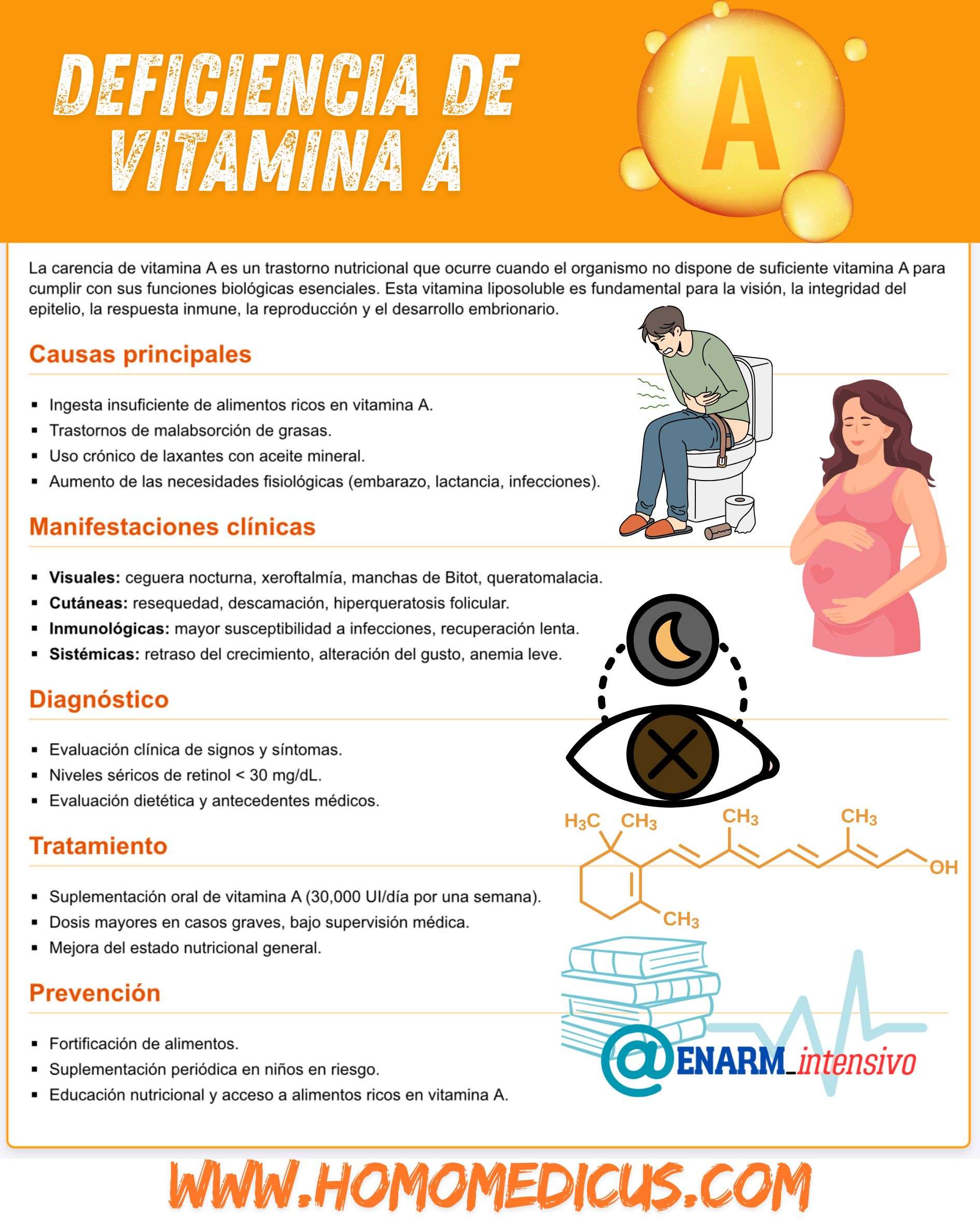

Manifestaciones clínicas

La deficiencia de vitamina A constituye uno de los síndromes carenciales más comunes a nivel mundial, especialmente en países en desarrollo. Esta situación se debe, en gran parte, a limitaciones en el acceso a una alimentación equilibrada, rica en nutrientes esenciales, así como a factores sociales y económicos que afectan la disponibilidad de alimentos de origen animal y vegetal que contienen vitamina A o sus precursores, como los carotenoides. En ciertas regiones del mundo, particularmente en zonas con alta prevalencia de desnutrición, la deficiencia de vitamina A representa la causa más frecuente de ceguera evitable, especialmente en la infancia.

Desde el punto de vista clínico, esta deficiencia puede deberse a una ingesta insuficiente, pero también está asociada a trastornos de absorción de grasas, dado que la vitamina A es una vitamina liposoluble. En condiciones donde la absorción intestinal de grasas está comprometida —como en enfermedades hepatobiliares, pancreáticas o en síndromes de malabsorción intestinal—, la absorción de vitamina A también se ve reducida significativamente. Asimismo, el uso crónico de laxantes a base de aceites minerales puede interferir con la absorción intestinal de lípidos y vitaminas liposolubles, lo que contribuye al desarrollo de deficiencias nutricionales. Estas situaciones son más frecuentes en adultos mayores y en pacientes con enfermedades gastrointestinales crónicas.

En términos clínicos, la manifestación más temprana de la deficiencia de vitamina A es la ceguera nocturna, un síntoma que refleja la alteración del ciclo visual en condiciones de baja iluminación debido a la disminución de rodopsina en la retina. Conforme progresa la deficiencia, pueden observarse signos característicos en la superficie ocular. Entre ellos se encuentra la xeroftalmía, una sequedad patológica de la conjuntiva ocular que compromete la función protectora del ojo, y la aparición de las manchas de Bitot, que son áreas blanquecinas compuestas por detritos celulares y queratina, visibles sobre la conjuntiva expuesta.

En etapas más avanzadas, la deficiencia severa puede causar ulceraciones corneales, necrosis del tejido ocular (queratomalacia), perforación del globo ocular, infecciones intraoculares graves como endoftalmitis y, finalmente, ceguera irreversible. Además del compromiso ocular, también se presentan manifestaciones cutáneas, como la xerosis (resequedad de la piel) y la hiperqueratinización, que reflejan la alteración de la diferenciación celular del epitelio. En algunos casos, puede haber pérdida del sentido del gusto, lo que sugiere una afectación de las células epiteliales especializadas de la cavidad oral.

Exámenes diagnósticos

Las alteraciones en la adaptación a la oscuridad constituyen un indicio clínico altamente sugestivo de deficiencia de vitamina A, y representan una de las primeras manifestaciones funcionales del déficit de este micronutriente. Desde el punto de vista fisiológico, la vitamina A desempeña un papel fundamental en el proceso de la visión, particularmente en condiciones de baja luminosidad, al participar en la regeneración del pigmento visual rodopsina, ubicado en los bastones de la retina. Estos fotorreceptores son responsables de la visión escotópica, es decir, la visión en ambientes poco iluminados.

La rodopsina está compuesta por una proteína llamada opsina y un derivado de la vitamina A conocido como 11-cis-retinal. Cuando la luz incide sobre la retina, el 11-cis-retinal sufre un cambio conformacional a todo-trans-retinal, lo que desencadena una cascada de señalización que permite la percepción visual. Para que este ciclo continúe, es necesario regenerar el 11-cis-retinal a partir del todo-trans-retinal, proceso que depende directamente de la disponibilidad adecuada de vitamina A en su forma activa. Cuando existe una deficiencia de esta vitamina, el ciclo de regeneración de la rodopsina se ve comprometido, lo que da lugar a una respuesta visual deteriorada en condiciones de oscuridad, fenómeno clínicamente reconocido como ceguera nocturna o nictalopía.

En pacientes con deficiencia avanzada de vitamina A, es común observar una disminución significativa de sus niveles séricos. El intervalo normal de concentración sérica de retinol se sitúa entre 30 y 65 miligramos por decilitro. Valores por debajo de este rango son indicativos de una deficiencia bioquímica, y niveles persistentemente bajos reflejan una disminución crítica de las reservas hepáticas, que es donde se almacena la mayor parte de esta vitamina. Cabe destacar que la concentración sérica de vitamina A puede mantenerse dentro del rango normal hasta etapas relativamente avanzadas del déficit, debido a que el hígado actúa como un reservorio capaz de compensar la ingesta insuficiente durante períodos prolongados. Sin embargo, cuando las reservas hepáticas se agotan, los niveles séricos disminuyen rápidamente, lo que coincide con la aparición de signos clínicos graves.

Tratamiento

La ceguera nocturna, la cicatrización deficiente de heridas y otras manifestaciones clínicas asociadas a la deficiencia de vitamina A pueden ser tratadas de manera eficaz mediante la administración oral de vitamina A en dosis terapéuticas. Una pauta comúnmente utilizada y respaldada por la evidencia clínica consiste en la administración de 30,000 unidades internacionales de vitamina A al día, durante un período de una semana. Esta intervención tiene como objetivo restaurar rápidamente las concentraciones fisiológicas del micronutriente en los tejidos y reponer las reservas hepáticas, lo que permite revertir de forma progresiva las alteraciones funcionales inducidas por su carencia.

Precauciones

La ingesta excesiva de betacaroteno, una provitamina A presente en alimentos de origen vegetal como zanahorias, calabazas y vegetales de hoja verde, puede dar lugar a una condición benigna conocida como hipercarotenosis. Esta se caracteriza principalmente por una coloración amarillenta o anaranjada de la piel, más evidente en áreas de piel gruesa como las palmas de las manos y las plantas de los pies. A diferencia de la ictericia, en la cual la pigmentación amarilla también afecta a las escleras de los ojos debido a la acumulación de bilirrubina, en la hipercarotenosis las escleras permanecen blancas. Esta diferencia clínica es clave para establecer un diagnóstico diferencial preciso.

La hipercarotenosis ocurre cuando hay un consumo excesivo y sostenido de alimentos ricos en carotenoides o, con menor frecuencia, por la suplementación excesiva. Aunque los carotenoides pueden ser convertidos en retinol (la forma activa de la vitamina A) por el organismo, este proceso es autorregulado, lo que impide que el exceso de betacaroteno se transforme en cantidades tóxicas de vitamina A. Por ello, a pesar del cambio de coloración cutánea, esta condición no se asocia con toxicidad sistémica ni con daño a órganos, y no requiere tratamiento específico más allá de la reducción en el consumo de carotenoides.

En contraste, la hipervitaminosis A, que resulta de la ingesta excesiva de vitamina A preformada (retinol), sí conlleva efectos tóxicos significativos y potencialmente graves. La toxicidad crónica suele manifestarse tras la ingesta diaria de más de 50,000 unidades internacionales de vitamina A durante un período mayor a tres meses. Las primeras manifestaciones clínicas incluyen resequedad y descamación de la piel, pérdida de cabello, aparición de úlceras en la mucosa oral, anorexia, vómitos y dolor óseo debido a hiperostosis dolorosa. Estas alteraciones reflejan la disfunción de tejidos epiteliales y óseos, altamente sensibles a los efectos de la vitamina A en exceso.

A medida que la toxicidad progresa, pueden presentarse complicaciones más severas. Entre ellas se encuentran la hipercalcemia, causada por el aumento de la resorción ósea; y la hipertensión intracraneal, manifestada clínicamente por papiledema, cefalea intensa y disminución del nivel de conciencia. La hepatomegalia, que en casos crónicos puede evolucionar hacia fibrosis hepática o incluso cirrosis, es otra complicación importante derivada del acúmulo de vitamina A en el hígado, órgano principal de su almacenamiento.

La toxicidad aguda por vitamina A puede producirse tras la ingesta masiva y repentina de suplementos o medicamentos que la contienen en altas concentraciones. En estos casos, los síntomas aparecen rápidamente e incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, cefalea y signos de hipertensión intracraneal como el papiledema. Para confirmar el diagnóstico, se pueden medir los niveles séricos de retinol, que estarán elevados en la mayoría de los casos de toxicidad significativa.

El tratamiento de la hipervitaminosis A consiste en la retirada inmediata de la vitamina A exógena de la dieta o la suspensión de los suplementos responsables. En la mayoría de los casos, los síntomas revierten de forma progresiva al normalizarse las concentraciones tisulares de la vitamina. Sin embargo, en situaciones de daño hepático o alteraciones neurológicas graves, puede ser necesario un seguimiento médico prolongado.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Carazo A et al. Vitamin A update: forms, sources, kinetics, detection, function, deficiency, therapeutic use and toxicity. Nutrients. 2021;13:1703. [PMID: 34069881]

Originally posted on 16 de mayo de 2025 @ 11:53 AM