La enfermedad pélvica inflamatoria pélvica es una infección del tracto genital superior en mujeres, que abarca los órganos reproductivos internos como el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. Esta afección se caracteriza por su naturaleza polimicrobiana, lo que significa que involucra una diversidad de microorganismos, tanto patógenos como residentes, que contribuyen a su desarrollo. Entre los principales patógenos involucrados en la EIP se encuentran Neisseria gonorrhoeaey Chlamydia trachomatis, dos de los agentes etiológicos más comunes de las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, además de estos patógenos específicos, la enfermedad también se asocia con organismos endógenos, como los anaerobios, Haemophilus influenzae, bacilos gramnegativos entéricos y estreptococos.

La transmisión de la EPI ocurre principalmente a través de relaciones sexuales desprotegidas, especialmente en mujeres jóvenes y sexualmente activas que tienen múltiples parejas sexuales. Estas mujeres presentan un mayor riesgo debido a la exposición repetida a organismos patógenos, lo que aumenta las probabilidades de infección en el tracto genital superior. Aunque la infección generalmente comienza en el cuello uterino, si no se trata adecuadamente, puede ascender hacia las estructuras pélvicas más profundas, como las trompas de Falopio y los ovarios, causando inflamación, daño y en algunos casos, la formación de abscesos.

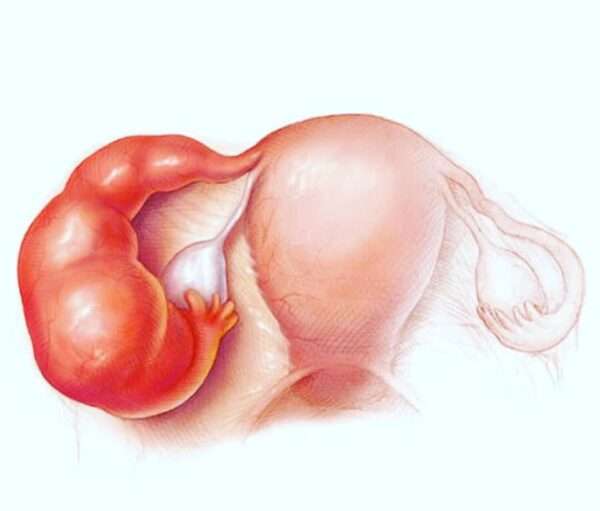

Uno de los aspectos más críticos de la EPI es su capacidad para provocar complicaciones a largo plazo, entre ellas la infertilidad. La inflamación crónica y las cicatrices resultantes de infecciones recurrentes pueden obstruir las trompas de Falopio, lo que impide que los óvulos fertilizados lleguen al útero, provocando problemas para concebir. Además, la EIP también se asocia con un mayor riesgo de embarazo ectópico, una condición en la que el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio, lo que puede poner en riesgo la vida de la mujer si no se diagnostica y trata adecuadamente.

El uso de métodos anticonceptivos de barrera, como los preservativos, ha demostrado ser altamente eficaz en la reducción del riesgo de infección por Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y otros patógenos de transmisión sexual. Estos métodos actúan como una barrera física que impide el contacto directo con los fluidos corporales infectados, reduciendo así la posibilidad de transmisión de los microorganismos responsables de la EPI. Por lo tanto, el uso consistente y correcto de los preservativos no solo previene la transmisión de infecciones, sino que también protege contra las complicaciones graves asociadas con la EPI, como la infertilidad y el embarazo ectópico.

Manifestaciones clínicas

Los hallazgos clínicos en la enfermedad pélvica inflamatoria son variables y pueden manifestarse de diversas formas, lo que hace que el diagnóstico sea un desafío. La presentación más común de los pacientes con EPI es el dolor abdominal inferior, que suele ser el síntoma inicial y predominante. Este dolor puede ser de intensidad moderada a grave y, en algunos casos, se puede acompañar de malestar general. A menudo, el dolor se localiza en la parte baja del abdomen, en el área de los órganos reproductivos internos, como el útero, las trompas de Falopio y los ovarios, que son los principales sitios afectados por la infección.

Además del dolor abdominal, las pacientes pueden experimentar otros síntomas ginecológicos, como sangrado uterino anormal, que se refiere a hemorragias fuera del ciclo menstrual regular, y secreción vaginal anormal. Esta secreción puede variar en consistencia, color y olor, dependiendo de los patógenos involucrados, y a menudo es un indicativo de una infección en curso. Estos síntomas pueden presentarse en combinación o por separado, pero son indicadores importantes de la presencia de EPI.

En algunos casos, los pacientes con EPI desarrollan características sistémicas, que sugieren una forma más grave de la enfermedad. La fiebre es uno de los signos sistémicos más comunes y, cuando se presenta junto con otros síntomas locales, puede ser indicativa de una infección más extensa, como la formación de un absceso pélvico. La presencia de fiebre, en particular, debería alertar al clínico sobre la posibilidad de que la infección haya alcanzado una fase más avanzada, lo que requiere intervención médica urgente.

Un hallazgo clínico adicional que puede estar presente en algunos pacientes es el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, lo que puede ser un signo de perihepatitis asociada, conocida también como el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Esta condición se caracteriza por la inflamación de la cápsula hepática y está asociada con la propagación de la infección desde las trompas de Falopio hacia las estructuras cercanas, como el hígado. Este síntoma, aunque menos común, puede ser crucial para identificar la gravedad de la enfermedad y orientar al diagnóstico.

Uno de los aspectos más complicados en el diagnóstico de la EPI es que los síntomas pueden ser sutiles o leves en algunos casos, lo que lleva a que la condición no se reconozca de inmediato. Algunos de estos síntomas menos evidentes incluyen sangrado postcoital (hemorragia después del contacto sexual), frecuencia urinaria aumentada o dolor lumbar. Estos síntomas, aunque no tan específicos de la EPI, pueden estar relacionados con la inflamación del tracto genital superior y deben considerarse en el diagnóstico diferencial.

El diagnóstico de la EPI es principalmente clínico, lo que significa que se basa en la historia clínica del paciente, los síntomas reportados y el examen físico. En particular, los hallazgos clínicos clave incluyen la presencia de dolor a la movilización cervical, uterina o anexial. Este tipo de dolor, que se genera al mover el cuello uterino o al presionar sobre los ovarios o las trompas de Falopio, es un criterio diagnóstico importante para la EPI. Si un paciente presenta este tipo de dolor, se debe sospechar de EPI, y el tratamiento antibiótico debe iniciarse de manera inmediata, a menos que haya un diagnóstico competidor que pueda explicar los síntomas, como un embarazo ectópico o apendicitis.

Exámenes diagnósticos

El diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda se basa principalmente en la evaluación clínica, ya que no existe un hallazgo único, ni de los antecedentes históricos, el examen físico ni de los estudios de laboratorio que sea completamente definitivo para confirmar la enfermedad. Sin embargo, existen ciertos criterios que, cuando se combinan, pueden aumentar la especificidad del diagnóstico y ayudar a diferenciar la EPI de otras condiciones con síntomas similares.

En primer lugar, una temperatura corporal superior a 38.3°C es uno de los signos que puede orientar hacia un diagnóstico de EPI, especialmente cuando se acompaña de otros síntomas. La fiebre es un indicativo de que la infección ha alcanzado una fase más avanzada o generalizada, lo que hace más probable que la enfermedad esté comprometida con una infección activa en el tracto genital superior, como ocurre en la EPI.

El segundo criterio relevante es la presencia de secreción cervical o vaginal anormal, que se puede observar mediante microscopía salina. Este hallazgo se caracteriza por la observación de células blancas, es decir, leucocitos, en la secreción, lo que indica una respuesta inflamatoria frente a una infección. En particular, cuando se observa más de un leucocito por célula epitelial, es un indicio claro de que existe un proceso infeccioso en el tracto genital, lo cual es común en las infecciones asociadas a la EPI. La identificación de leucocitos en la secreción vaginal o cervical no es exclusiva de la EPI, pero su presencia en un contexto clínico adecuado aumenta la sospecha de esta enfermedad.

Otro hallazgo importante es el aumento en los valores de la velocidad de sedimentación de eritrocitos (ESR) y la proteína C reactiva (CRP). Ambas son pruebas de laboratorio que reflejan una respuesta inflamatoria sistémica. Un valor elevado de ESR y CRP puede indicar una infección activa, como la que ocurre en la EPI. Estas pruebas no son específicas para la EPI, ya que pueden estar elevadas en diversas condiciones inflamatorias, pero su presencia junto con otros hallazgos clínicos y de laboratorio refuerza el diagnóstico de la enfermedad.

Un criterio adicional es la documentación de infección cervical por Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis. Ambos patógenos son causas comunes de infecciones de transmisión sexual que pueden ascender desde el cuello uterino hacia el tracto genital superior, causando EPI. La identificación de cualquiera de estos microorganismos mediante cultivos o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (como la PCR) es fundamental para confirmar la presencia de la infección. Es importante realizar pruebas específicas para detectar Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis en todas las pacientes sospechosas de tener EPI, ya que estas infecciones son responsables de una proporción significativa de los casos. Sin embargo, el tratamiento de la EPI no debe demorarse mientras se esperan los resultados de los cultivos o las pruebas moleculares, ya que el tratamiento temprano es esencial para evitar complicaciones graves.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la enfermedad pélvica inflamatoria es fundamental para asegurar un diagnóstico preciso, dado que existen diversas condiciones médicas que pueden presentar síntomas similares. Entre las principales enfermedades que deben considerarse están la apendicitis, el embarazo ectópico, el aborto séptico, los quistes ováricos hemorrágicos o rotos, la torsión de un quiste ovárico, la degeneración de un mioma y la enteritis aguda. Estas condiciones pueden presentar dolor abdominal bajo, fiebre, alteraciones menstruales o síntomas gastrointestinales, lo que puede llevar a una confusión en el diagnóstico inicial.

La apendicitis, por ejemplo, puede presentarse con dolor en la parte inferior derecha del abdomen, lo que en ocasiones puede confundirse con el dolor característico de la EPI. Sin embargo, la localización y el tipo de dolor, así como la evolución clínica, son importantes para diferenciar ambas condiciones. Un diagnóstico diferencial claro es esencial, ya que la apendicitis requiere intervención quirúrgica, mientras que la EPI se maneja con antibióticos.

El embarazo ectópico también debe ser considerado, especialmente en mujeres en edad fértil con retraso menstrual, dolor abdominal y sangrado vaginal. Esta condición puede llevar a una ruptura tubárica, que es una emergencia médica grave y requiere tratamiento quirúrgico inmediato. El diagnóstico de embarazo ectópico se puede confirmar mediante una prueba de embarazo en suero y la evaluación de la ultrasonografía pélvica, que puede mostrar un saco gestacional fuera del útero. Este es un hallazgo clave que puede ayudar a diferenciar el embarazo ectópico de la EPI.

El aborto séptico, por su parte, se presenta con fiebre, dolor abdominal y secreción vaginal maloliente tras un aborto incompleto o no asistido. Esta condición se debe diferenciar de la EPI, ya que también requiere tratamiento antibiótico intensivo y, en algunos casos, intervención quirúrgica para evacuar los restos del aborto.

Los quistes ováricos hemorrágicos o rotos y la torsión de un quiste ovárico pueden presentar síntomas de dolor abdominal agudo y, en algunos casos, náuseas y vómitos. Sin embargo, estos cuadros suelen estar más localizados en un lado del abdomen y pueden ser más fácilmente identificables mediante ecografía pélvica, lo que ayuda a diferenciarlos de la EPI. La degeneración de un mioma, que se refiere a la muerte celular de un fibroma uterino, puede provocar dolor abdominal similar al de la EPI, pero también se puede identificar por imágenes y tiene características clínicas distintas.

La enteritis aguda, que es la inflamación del intestino generalmente provocada por infecciones bacterianas o virales, puede presentar dolor abdominal y fiebre, lo que puede llevar a confusión con la EPI. Sin embargo, la diarrea y otros síntomas gastrointestinales característicos de la enteritis ayudan a diferenciar esta condición de la EPI.

El diagnóstico de EPI se vuelve más probable en ciertos contextos clínicos, como en mujeres con antecedentes previos de EPI, aquellas que han tenido contacto sexual reciente, el inicio reciente de la menstruación, la colocación reciente de un dispositivo intrauterino (DIU) o relaciones sexuales con una pareja que tiene una infección de transmisión sexual (ITS). Estos factores aumentan el riesgo de infección ascendente en el tracto genital superior y, por lo tanto, la posibilidad de desarrollar EPI.

La EPI aguda es altamente improbable en mujeres que no han tenido relaciones sexuales recientes, especialmente si estas relaciones no han ocurrido en los últimos 60 días. Este dato es útil para excluir la EPI cuando no hay un historial reciente de actividad sexual. Además, siempre se debe realizar una prueba de embarazo en suero para descartar un embarazo ectópico, ya que las manifestaciones clínicas de un embarazo ectópico pueden solaparse con las de la EPI, y ambas condiciones requieren un manejo distinto.

La ultrasonografía pélvica es una herramienta diagnóstica valiosa para evaluar la presencia de un absceso tubo-ovárico, que puede ser una complicación grave de la EPI. La ecografía también puede ayudar a diferenciar otras condiciones, como los quistes ováricos o la torsión ovárica. Sin embargo, cuando las imágenes no son concluyentes o el paciente no responde adecuadamente al tratamiento ambulatorio para EPI, o cuando no mejora después de 72 horas de tratamiento hospitalario, se debe considerar la laparoscopia. La laparoscopia permite visualizar directamente la cavidad abdominal y pélvica, descartando posibles diagnósticos competidores como la apendicitis, y también permite la toma de cultivos de las estructuras pélvicas para confirmar la infección y los microorganismos responsables.

En casos graves o cuando se sospecha un diagnóstico competidor urgente, como la apendicitis, la laparoscopia también ofrece la ventaja de permitir una evaluación quirúrgica directa del apéndice, lo que puede facilitar un diagnóstico definitivo. Además, la obtención de cultivos durante la laparoscopia puede proporcionar información adicional para guiar el tratamiento antibiótico, permitiendo así un manejo más específico de la infección.

Tratamiento

Médico

El tratamiento adecuado y oportuno de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) es esencial para prevenir complicaciones a largo plazo, como la infertilidad, el embarazo ectópico y el dolor pélvico crónico. El enfoque terapéutico principal se basa en el uso de antibióticos dirigidos a los microorganismos responsables de la infección, que incluyen Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y una variedad de organismos endógenos, tales como anaerobios, Haemophilus influenzae, bacilos gramnegativos entéricos y estreptococos. La elección de antibióticos debe ser adecuada para cubrir todos estos posibles patógenos.

El tratamiento antibiótico debe iniciarse de manera temprana para evitar el daño permanente en las estructuras reproductivas y minimizar el riesgo de complicaciones graves. Además, es crucial que la pareja sexual de la paciente también reciba tratamiento para evitar la reinfección y la propagación de la infección.

Para la mayoría de las mujeres con EPI leve a moderada, el tratamiento puede llevarse a cabo de manera ambulatoria, lo que permite que la paciente reciba atención en casa y evite la hospitalización. Un régimen terapéutico comúnmente recomendado incluye una dosis única de ceftriaxona administrada por vía intramuscular, generalmente en una dosis de 500 mg, aunque si la paciente pesa 150 kg o más, la dosis se incrementa a 1 g. Este antibiótico es efectivo contra Neisseria gonorrhoeae, una de las principales causas de EPI. Además, se combina con doxiciclina, que se administra por vía oral en una dosis de 100 mg dos veces al día durante 14 días, para cubrir la infección por Chlamydia trachomatis, otro patógeno común en la EPI. También se incluye metronidazol, administrado por vía oral en una dosis de 500 mg dos veces al día, para cubrir los microorganismos anaerobios, que son frecuentemente responsables de la infección pélvica.

Como alternativa a este régimen, se puede utilizar cefoxitina en lugar de ceftriaxona. La cefoxitina se administra por vía intramuscular en una dosis de 2 g, junto con probenecid, 1 g por vía oral, que ayuda a aumentar la concentración de cefoxitina en el cuerpo. Al igual que en el tratamiento con ceftriaxona, este régimen se combina con doxiciclina y metronidazol durante un período de 14 días.

En los casos de EPI grave o cuando se cumplan los criterios para hospitalización, el tratamiento se realiza generalmente en un entorno hospitalario y con antibióticos intravenosos debido a la mayor severidad de la infección. Existen tres regímenes recomendados para estos pacientes, que incluyen cefotetan, cefoxitina o ceftriaxona administrados por vía intravenosa. La dosis de cefotetan es de 2 g cada 12 horas, mientras que la de cefoxitina es de 2 g cada 6 horas y la de ceftriaxona es de 1 g cada 24 horas. Estos antibióticos se administran en combinación con doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, por vía intravenosa o oral, según la gravedad del caso.

Si se utiliza ceftriaxona, se debe agregar metronidazol, 500 mg cada 12 horas por vía intravenosa o oral, para asegurar una cobertura adecuada de los patógenos anaerobios. El tratamiento intravenoso debe continuarse durante al menos 24 horas después de que la paciente haya mostrado una mejora clínica significativa. Una vez alcanzada esta mejoría, se puede iniciar un tratamiento oral de mantenimiento, consistente en doxiciclina y metronidazol durante un total de 14 días. Esto asegura que la infección se trate completamente y reduce el riesgo de recaídas o complicaciones adicionales.

El uso de antibióticos debe estar cuidadosamente dirigido no solo a erradicar la infección aguda, sino también a prevenir la aparición de secuelas a largo plazo que puedan afectar la fertilidad y la salud reproductiva de la paciente. El tratamiento debe ser monitoreado de cerca, y la respuesta clínica de la paciente debe evaluarse regularmente. En caso de que no haya mejoría tras las primeras 72 horas de tratamiento hospitalario, se debe considerar la realización de procedimientos adicionales, como la laparoscopia, para evaluar la extensión de la infección y confirmar el diagnóstico.

Quirúrgico

Las intervenciones quirúrgicas en el contexto de la enfermedad pélvica inflamatoria son generalmente consideradas en situaciones complicadas o cuando no se observa una respuesta favorable al tratamiento antibiótico. Si bien la mayoría de los casos de EPI se manejan eficazmente con antibióticos, existen situaciones específicas en las que las opciones quirúrgicas se convierten en una necesidad para resolver las complicaciones graves que pueden surgir.

Una de las indicaciones principales para la intervención quirúrgica es la presencia de un absceso tubo-ovárico grande, es decir, un absceso mayor de 8 cm de diámetro. Estos abscesos, que resultan de la extensión de la infección a los ovarios y las trompas de Falopio, pueden ser muy dolorosos y representan una amenaza significativa para la salud reproductiva de la paciente. Los abscesos de gran tamaño tienen un mayor riesgo de ruptura, lo que puede llevar a la diseminación de la infección y a una peritonitis generalizada, una condición potencialmente mortal. En estos casos, la cirugía se utiliza para drenar el absceso y, en algunos casos, puede ser necesario extirpar parte de los órganos afectados, como el ovario o la trompa de Falopio, para controlar la infección.

La ruptura sospechada de un absceso tubo-ovárico también es una indicación importante para la intervención quirúrgica. Si un absceso se rompe, los contenidos infecciosos pueden liberarse en la cavidad abdominal, lo que puede causar una peritonitis grave, que es una inflamación del revestimiento de la cavidad abdominal. Esta situación es una emergencia médica que requiere una intervención quirúrgica inmediata para limpiar la cavidad abdominal y eliminar cualquier material infeccioso. Además, la cirugía se utiliza para reparar cualquier daño estructural y evitar futuras complicaciones.

Otra indicación para la cirugía es la falta de respuesta a los antibióticos. En casos de enfermedad grave o en aquellos en los que la infección no mejora después de un tratamiento antibiótico adecuado, la intervención quirúrgica se considera para eliminar el foco infeccioso. Si los antibióticos no son suficientes para controlar la infección o si hay complicaciones adicionales, como un absceso que no se puede drenar de manera efectiva por medios no invasivos, la cirugía puede ser la única opción para evitar daños permanentes a los órganos reproductivos y mejorar la salud de la paciente.

El drenaje por radiología intervencionista es una alternativa menos invasiva a la cirugía convencional. Este procedimiento se utiliza en casos de abscesos tubo-ováricos grandes o cuando el tratamiento antibiótico ha fallado. La radiología intervencionista implica la inserción de una aguja a través de la piel para drenar el absceso de forma guiada por imágenes. Esta opción tiene la ventaja de ser menos invasiva que la cirugía tradicional y, en muchos casos, puede ser eficaz para controlar la infección sin necesidad de una intervención quirúrgica mayor.

En aquellos casos en los que la cirugía sea necesaria, la anexectomía unilateral, que consiste en la extirpación de un ovario o una trompa de Falopio, es una opción aceptable, especialmente cuando el absceso está limitado a un solo lado del aparato reproductivo. Esto permite eliminar la fuente de la infección mientras se conserva la función reproductiva en el lado opuesto.

En situaciones más graves, como infecciones extensas o crónicas, que no responden a los antibióticos y se asocian con dolor pélvico intratable, procedimientos más extensos pueden ser necesarios. En estos casos, la histerectomía (extirpación del útero) y la salpingooforectomía bilateral (extirpación de ambas trompas de Falopio y ovarios) pueden ser necesarias. Estos procedimientos se realizan para controlar infecciones graves que no pueden resolverse mediante antibióticos y para aliviar el dolor pélvico crónico, que puede ser debilitante en algunas mujeres. La decisión de realizar una histerectomía o una salpingooforectomía bilateral se toma después de considerar los riesgos y beneficios, así como el impacto en la fertilidad de la paciente, especialmente en mujeres que desean preservar su capacidad reproductiva.

Pronóstico

El pronóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria puede variar dependiendo de la gravedad de la infección, la rapidez con la que se inicie el tratamiento y la respuesta clínica del paciente. A pesar de la intervención médica temprana y el tratamiento adecuado con antibióticos, las mujeres que sufren de EPI pueden enfrentar secuelas a largo plazo, que pueden afectar significativamente su salud reproductiva y su calidad de vida. Estas secuelas incluyen infecciones repetidas, dolor pélvico crónico, dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales), embarazo ectópico y, en algunos casos, infertilidad.

Uno de los efectos más graves y frecuentes de la EPI es la infertilidad. La EPI puede dañar las trompas de Falopio, que son esenciales para el transporte del óvulo desde el ovario hasta el útero. La inflamación y cicatrización que ocurren como resultado de la infección pueden obstruir o dañar estas trompas, lo que dificulta o impide la fertilización del óvulo. La infertilidad se presenta con mayor frecuencia en mujeres que han experimentado episodios repetidos de salpingitis, que es la inflamación de las trompas de Falopio.

El riesgo de infertilidad aumenta significativamente con cada episodio repetido de EPI. Después del primer episodio de salpingitis, el riesgo de infertilidad es aproximadamente del 10%. Sin embargo, este riesgo se incrementa a medida que la paciente experimenta más episodios. Después del segundo episodio, el riesgo de infertilidad asciende al 25%, y tras el tercer episodio, el riesgo alcanza el 50%. Este incremento en el riesgo se debe a la mayor probabilidad de que las trompas de Falopio sufran daño y obstrucción, lo que afecta su función reproductiva.

Además de la infertilidad, las mujeres que han tenido EPI pueden enfrentar dolor pélvico crónico, que es una complicación común y debilitante. Este dolor puede ser persistente o intermitente y se debe a la inflamación residual, las adherencias o cicatrices que quedan en los órganos reproductivos tras la infección. El dolor pélvico crónico puede afectar la calidad de vida de la mujer y, en muchos casos, requiere tratamiento adicional para su manejo.

Otra complicación importante es la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales. Esta condición puede estar relacionada con la inflamación y las adherencias en la pelvis, que pueden generar molestias o dolor durante el acto sexual. La dispareunia puede tener un impacto significativo en la salud emocional y psicológica de la paciente, ya que puede interferir con su vida sexual y su bienestar general.

Además, las mujeres que han sufrido EPI tienen un mayor riesgo de embarazo ectópico, una condición potencialmente peligrosa en la que el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio. Este tipo de embarazo no puede llegar a término y puede resultar en una ruptura tubárica, lo que representa una emergencia médica grave. La EPI, al dañar las trompas de Falopio, aumenta la probabilidad de que los óvulos fertilizados no puedan ser transportados adecuadamente al útero, lo que favorece el riesgo de embarazo ectópico.

Aunque el tratamiento oportuno con antibióticos puede reducir el riesgo de secuelas graves, la posibilidad de que estas secuelas se desarrollen sigue siendo significativa, especialmente en mujeres que han tenido múltiples episodios de EPI. La intervención médica temprana, el diagnóstico y tratamiento adecuados, así como la prevención de infecciones repetidas, son fundamentales para reducir los riesgos a largo plazo asociados con la EPI.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Frock-Welnak DN et al. Identification and treatment of acute pelvic inflammatory disease and associated sequelae. Obstet Gynecol Clin North Am. 2022;49:551. [PMID: 36122985]

- US Preventive Services Task Force; Krist AH et al. Behavioral counseling interventions to prevent sexually transmitted infections: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2020;324:674. [PMID: 32809008]

- Workowski KA et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70:1. [PMID: 34292926]

Originally posted on 1 de marzo de 2025 @ 8:11 PM