La parálisis de Bell es una condición caracterizada por la aparición repentina de parálisis o debilidad facial, que generalmente afecta un solo lado de la cara. Se clasifica como una forma idiopática de paresia facial, lo que significa que en muchos casos su causa exacta permanece desconocida. El trastorno se clasifica como una parálisis facial de tipo motor inferior porque se origina por un daño en el nervio facial (nervio craneal VII) en sí mismo, en lugar de un problema en una región más alta del cerebro o el tronco encefálico.

El nervio facial controla los músculos de la expresión facial, y cuando se ve afectado, el resultado suele ser una asimetría facial, con caída del párpado, pérdida de la capacidad para cerrar el ojo en el lado afectado y caída de la comisura de la boca. Otros síntomas pueden incluir pérdida de la sensación del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua y alteración en la producción de saliva o lágrimas.

En la parálisis de Bell, el mecanismo subyacente se cree que involucra una respuesta inflamatoria que afecta principalmente al nervio facial. El nervio facial pasa a través de un estrecho canal óseo, conocido como el canal facial, dentro del cráneo, y en particular, atraviesa una sección de este canal llamada foramen estilomastoideo. La inflamación del nervio en esta región puede provocar hinchazón y compresión del nervio, lo que interrumpe su función normal y da lugar a los síntomas característicos del trastorno. Aunque la causa exacta de la inflamación sigue sin estar clara, se cree ampliamente que una respuesta mediada por el sistema inmune desempeña un papel central.

Una de las explicaciones más comúnmente propuestas para la inflamación es la reactivación de infecciones virales latentes. El virus del herpes simple (VHS), especialmente el tipo 1, y el virus varicela-zóster (VVZ), responsable de la varicela y el herpes zóster, han sido implicados en el desencadenamiento de la parálisis de Bell. Estos virus pueden establecer latencia en los ganglios sensoriales, como el ganglio geniculado, que es el sitio donde se localizan los componentes sensoriales del nervio facial. La reactivación de estos virus, a menudo en respuesta al estrés, cambios en el sistema inmune u otros factores desencadenantes, puede llevar a la replicación viral y a la inflamación en el ganglio geniculado o a lo largo del nervio facial. Se cree que este proceso interrumpe la función normal del nervio, contribuyendo al desarrollo de la parálisis de Bell.

Si bien la parálisis de Bell puede afectar a individuos de cualquier edad, existen ciertos grupos de personas que son más propensos a desarrollar la condición. Las personas embarazadas, especialmente durante el tercer trimestre, tienen un mayor riesgo de parálisis de Bell. Las razones de este mayor riesgo no se entienden completamente, pero pueden estar relacionadas con los cambios en el sistema inmune que ocurren durante el embarazo, lo que podría predisponer a las personas a la reactivación viral o la inflamación. Además, las personas con diabetes mellitus también tienen más probabilidades de desarrollar parálisis de Bell, posiblemente debido al impacto de la diabetes en el sistema inmunológico y en la función nerviosa. Se sabe que la diabetes causa neuropatía y altera las respuestas inmunitarias, lo que puede aumentar la susceptibilidad a la inflamación y el daño en los nervios.

A pesar de las posibles asociaciones con estas condiciones, la mayoría de los casos de parálisis de Bell ocurren sin factores predisponentes claros, y el trastorno sigue siendo clasificado como idiopático. El pronóstico para las personas con parálisis de Bell es generalmente favorable, con muchas personas que se recuperan por completo o parcialmente de la función de los músculos faciales dentro de tres a seis meses. Sin embargo, en algunos casos, pueden persistir debilidades faciales residuales u otras complicaciones. El tratamiento de la parálisis de Bell puede incluir corticosteroides para reducir la inflamación y, en algunos casos, medicamentos antivirales si se sospecha una causa viral, aunque la efectividad de la terapia antiviral sigue siendo incierta.

Manifestaciones clínicas

La paresia facial observada en la parálisis de Bell suele presentarse de forma abrupta, con una instalación repentina de debilidad o parálisis en los músculos de un lado de la cara. Sin embargo, aunque el inicio es súbito, es frecuente que los síntomas progresen o se intensifiquen durante el transcurso del primer día o incluso a lo largo de las siguientes veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Este patrón de progresión sugiere un proceso inflamatorio en curso que compromete progresivamente las funciones del nervio facial.

En numerosos casos, el inicio de la debilidad facial se ve precedido o acompañado por dolor localizado en la región periauricular, es decir, alrededor del pabellón auricular y la base del cráneo, en correspondencia con el trayecto proximal del nervio facial. Este dolor suele ser transitorio y autolimitado, con una duración de pocos días, y se interpreta como resultado del proceso inflamatorio que afecta a las fibras nerviosas a medida que estas emergen del canal óseo en el hueso temporal.

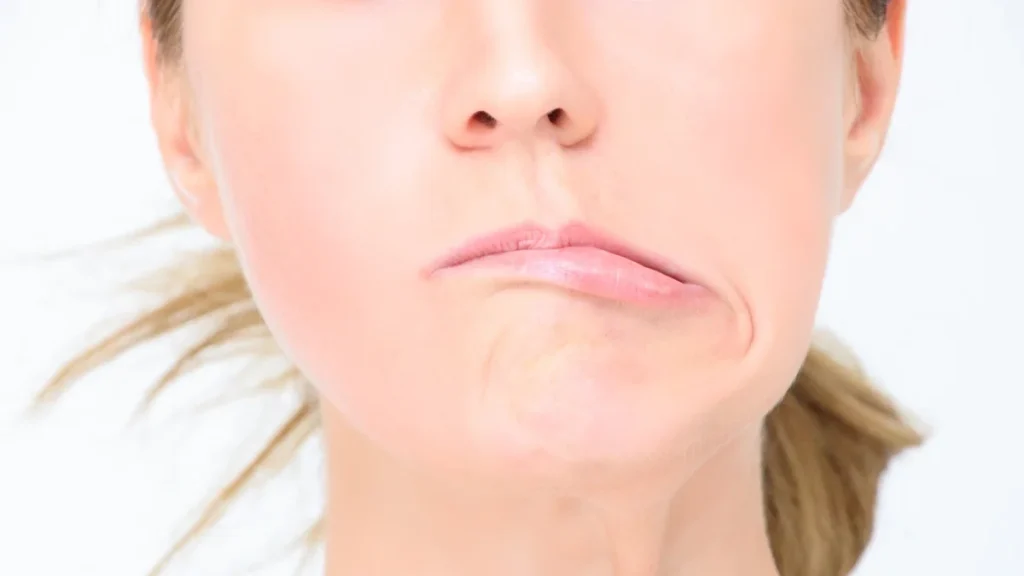

La sensación subjetiva que refiere el paciente incluye rigidez en el rostro y una percepción de que la cara se encuentra estirada o desplazada hacia el lado contrario al afectado, lo que se debe a la pérdida del tono muscular en la hemicara paralizada. Esta asimetría no solo es evidente en reposo, sino que se acentúa al intentar realizar movimientos faciales voluntarios, como sonreír, fruncir el ceño o cerrar los ojos.

Entre las manifestaciones funcionales más significativas se encuentra la dificultad para cerrar el ojo del lado afectado, lo que se denomina lagoftalmos. Este déficit puede predisponer a la desecación de la córnea y a complicaciones oculares si no se maneja adecuadamente. Además, la debilidad de los músculos faciales compromete actos tan cotidianos como la alimentación, dificultando la retención de alimentos en la boca y los movimientos finos de la mímica facial.

Desde el punto de vista neurosensorial, es común la alteración del gusto, una manifestación atribuible a la afectación de la cuerda del tímpano, una rama del nervio facial que transporta fibras gustativas desde los dos tercios anteriores de la lengua. Esta disfunción gustativa se presenta típicamente como una disminución o pérdida del gusto en la región afectada.

Otra manifestación neurológica ocasional, pero significativa, es la hiperacusia, que se presenta como una sensibilidad exagerada a los sonidos. Esta se produce por la parálisis del músculo del estribo (o músculo del estribo auditivo), inervado por una rama del nervio facial. En condiciones normales, este músculo regula la tensión del estribo sobre la ventana oval del oído interno, modulando la intensidad de los sonidos. Su parálisis impide esta función, lo que resulta en una percepción auditiva anormalmente intensa.

En aquellos casos en los que la parálisis facial es consecuencia de una infección por el virus varicela-zóster, se habla del síndrome de Ramsay Hunt. En este contexto, pueden observarse vesículas características en el conducto auditivo externo, pabellón auricular o incluso en la mucosa oral, lo que indica una reactivación viral con afectación directa del ganglio geniculado y ramas del nervio facial. Este subtipo tiende a tener una evolución más severa y un pronóstico funcional menos favorable.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la parálisis facial de tipo motor inferior es esencial para distinguirla de otras entidades neurológicas, especialmente de las lesiones de origen central, como los accidentes cerebrovasculares. La diferenciación clínica entre una parálisis facial periférica, como la que se observa en la parálisis de Bell, y una parálisis de origen central, típicamente secundaria a un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, se fundamenta en características anatómicas y fisiológicas bien definidas.

En las lesiones centrales, como las que afectan al tracto corticonuclear en el cerebro, la inervación facial presenta un patrón particular: los músculos de la mitad inferior de la cara reciben inervación contralateral, mientras que los músculos de la mitad superior (frente y ceja) reciben inervación bilateral. Por esta razón, en un evento cerebrovascular que compromete la vía central, se observa típicamente una debilidad de los músculos de la parte inferior del rostro contralateral a la lesión, mientras que la musculatura frontal permanece funcional. Esta preservación del movimiento en la frente es un dato clínico clave para diferenciar una parálisis de origen central de una parálisis facial de tipo periférico, en la que se afecta toda la hemicara, incluyendo la imposibilidad de arrugar la frente o cerrar completamente el ojo del lado comprometido.

Además, las lesiones centrales no suelen acompañarse de síntomas asociados a la disfunción de las fibras más especializadas del nervio facial. Por ejemplo, la hiperacusia, que es una hipersensibilidad auditiva debido a la parálisis del músculo del estribo, y la alteración del gusto, secundaria al compromiso de la cuerda del tímpano, son manifestaciones típicas de una lesión periférica y rara vez se presentan en lesiones centrales. La presencia de estos síntomas favorece, por tanto, el diagnóstico de una parálisis de tipo periférico.

Otro punto diferencial fundamental radica en la presencia de otros déficits neurológicos focales. En el contexto de un accidente cerebrovascular, es común encontrar signos neurológicos adicionales como hemiparesia, alteraciones del lenguaje (afasia), trastornos sensoriales o desviación de la mirada conjugada. En cambio, la parálisis facial periférica aislada suele presentarse sin otros signos neurológicos acompañantes, lo que contribuye a su diferenciación diagnóstica.

No obstante, existen múltiples entidades que también pueden cursar con parálisis facial periférica aislada o combinada con otras manifestaciones neurológicas. Entre ellas se encuentran la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la sarcoidosis, la enfermedad de Lyme y otros procesos inflamatorios que afectan el espacio subaracnoideo, como las meningitis. Estas condiciones pueden inducir una inflamación del nervio facial a lo largo de su trayecto, especialmente en su recorrido por la base del cráneo o en su emergencia del tronco encefálico.

En casos donde la parálisis facial se presenta de forma bilateral o se acompaña de otros déficits neurológicos —ya sean sensoriales, motores o relacionados con pares craneales adicionales— se debe sospechar una etiología más compleja y extensa. En estas situaciones, se justifica la realización de estudios de neuroimagen, particularmente la resonancia magnética cerebral, que permite evaluar con alta precisión el tronco encefálico, los núcleos de los nervios craneales, así como estructuras vasculares y leptomeníngeas. De forma complementaria, pueden ser necesarias otras investigaciones, como estudios serológicos, análisis de líquido cefalorraquídeo o pruebas específicas dirigidas al diagnóstico de enfermedades infecciosas, autoinmunitarias o infiltrativas.

Tratamiento

El tratamiento de la parálisis de Bell se basa en la comprensión de su fisiopatología y en la evolución natural del trastorno. En aproximadamente el sesenta por ciento de los casos, los pacientes se recuperan por completo sin la necesidad de intervención médica específica. Esta evolución favorable sugiere que, en estos casos, la lesión del nervio facial es leve y se limita a un bloqueo de conducción, es decir, una interrupción temporal de la transmisión del impulso nervioso sin daño axonal significativo. En tales circunstancias, la integridad estructural del nervio se mantiene, lo que permite una recuperación espontánea una vez que cede la inflamación o el edema responsable del bloqueo.

A pesar de esta alta tasa de recuperación espontánea, el tratamiento con corticosteroides ha demostrado ser beneficioso para mejorar los resultados funcionales a largo plazo. Se ha comprobado que la administración de prednisona, a una dosis de sesenta miligramos por vía oral una vez al día durante cinco días, seguida de una reducción progresiva de la dosis durante otros cinco días, incrementa las probabilidades de una recuperación completa entre un doce y un quince por ciento a los nueve o doce meses de seguimiento. De forma alternativa, puede utilizarse prednisolona a razón de veinticinco miligramos por vía oral dos veces al día durante diez días. El mecanismo de acción de los corticosteroides se basa en su potente efecto antiinflamatorio, que reduce el edema en el trayecto del nervio facial, especialmente en su porción intrapetrosa y en el canal facial, donde el espacio estrecho favorece la compresión neural.

El uso de antivirales como aciclovir o valaciclovir no se recomienda de manera rutinaria, ya que los ensayos clínicos no han demostrado una eficacia significativa en la mayoría de los casos. Sin embargo, su indicación es apropiada cuando existe evidencia de una infección activa por virus herpes, como en el caso de la presencia de vesículas en el conducto auditivo externo, hallazgo característico del síndrome de Ramsay Hunt. En estos casos, el tratamiento antiviral puede limitar la replicación viral y, potencialmente, reducir el daño neural, especialmente si se inicia de forma precoz.

Una de las complicaciones más importantes en la parálisis facial periférica es la incapacidad para cerrar el ojo del lado afectado, lo que expone la córnea a la desecación, ulceración e infección. Por esta razón, es fundamental implementar medidas de protección ocular, que incluyen el uso de lágrimas artificiales durante el día y pomadas lubricantes durante la noche. En los casos en que el cierre palpebral está comprometido de forma significativa, puede ser necesario utilizar un parche ocular para proteger la superficie corneal mientras se recupera la función muscular.

No existe evidencia científica que respalde el uso de procedimientos quirúrgicos para descomprimir el nervio facial como una medida efectiva en la mejora de los resultados funcionales. Las intervenciones quirúrgicas no solo conllevan riesgos significativos, sino que también se ha demostrado que no ofrecen ventajas superiores al tratamiento médico conservador en términos de recuperación neurológica.

Por último, aunque los estudios sobre la efectividad de la fisioterapia en este contexto son limitados, la terapia física puede desempeñar un papel importante en la rehabilitación facial. Los ejercicios terapéuticos orientados a estimular la simetría, mejorar el control muscular y prevenir la contractura o la sincinesia (movimientos involuntarios secundarios a la regeneración aberrante del nervio) pueden ser útiles para optimizar la recuperación funcional, especialmente en pacientes que no presentan una mejoría completa de forma espontánea.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.

Originally posted on 13 de abril de 2025 @ 7:15 AM