El complejo Entamoeba comprende tres especies que son morfológicamente indistinguibles: Entamoeba dispar, Entamoeba moshkovskii y Entamoeba histolytica. A pesar de su similitud visual, estas especies presentan diferencias significativas en cuanto a su capacidad patógena. Entamoeba dispar y Entamoeba moshkovskii son consideradas no virulentas, lo que significa que no producen daño ni síntomas en el hospedador. Por su parte, Entamoeba histolytica posee un comportamiento más variable; puede coexistir de forma inofensiva como un comensal intestinal, pero también tiene el potencial de causar enfermedades graves cuando invade la pared intestinal.

La enfermedad causada por Entamoeba histolytica se desarrolla cuando el parásito penetra la mucosa intestinal, lo que genera inflamación y lesión tisular. Esta invasión produce cuadros clínicos que pueden ir desde diarrea leve hasta formas más severas, como la disentería, caracterizada por la presencia de sangre y moco en las evacuaciones. En casos de mayor gravedad, el parásito puede diseminarse más allá del intestino, originando afecciones extraintestinales, siendo el absceso hepático la manifestación más común en estas situaciones.

Las infecciones por Entamoeba histolytica se encuentran distribuidas en todo el mundo, aunque su prevalencia es mayor en regiones subtropicales y tropicales, especialmente en contextos donde existen condiciones de hacinamiento, falta de saneamiento adecuado y malnutrición. Estos factores facilitan la transmisión fecal-oral del parásito, perpetuando su ciclo biológico. Se calcula que aproximadamente quinientos millones de personas en el mundo están infectadas con especies del complejo Entamoeba; la mayoría de estas infecciones corresponden a Entamoeba dispar, mientras que cerca del diez por ciento están asociadas a Entamoeba histolytica. La prevalencia exacta de Entamoeba moshkovskii aún no ha sido determinada con precisión.

La mortalidad atribuida a las infecciones invasivas por Entamoeba histolytica se estima en alrededor de cien mil muertes anuales. El ser humano constituye el único hospedador definitivo confirmado para esta especie. La transmisión del parásito se realiza mediante la ingestión de quistes presentes en alimentos o agua contaminados con heces infectadas. Además, la propagación se ve facilitada por la transmisión directa entre personas, la acción de vectores mecánicos como moscas y otros artrópodos, y prácticas como el uso de excrementos humanos como fertilizante. En zonas urbanas, se han reportado brotes epidémicos vinculados a la contaminación común de fuentes de agua potable, lo que resalta la importancia de las medidas higiénicas y sanitarias para el control de esta infección.

Manifestaciones clínicas

Amibiasis intestinal

La amebiasis intestinal presenta un espectro clínico amplio que varía desde la infección asintomática hasta manifestaciones graves y potencialmente mortales. En la mayoría de los individuos infectados, el parásito Entamoeba histolytica convive en el intestino como un comensal, sin provocar síntomas ni daño aparente, lo que define al portador asintomático. Sin embargo, cuando la infección se torna sintomática, suele iniciarse con un período de incubación que oscila entre dos y cuatro semanas, aunque en algunos casos los síntomas pueden aparecer en menos de una semana. La presentación clínica inicial se caracteriza por un inicio progresivo de dolor abdominal asociado a episodios de diarrea. La fiebre, aunque posible, no es un síntoma frecuente en las primeras etapas de la enfermedad.

El curso de la amebiasis intestinal puede ser intermitente, con episodios de mejoría seguidos de recaídas que pueden extenderse por días, semanas o incluso meses. En la exploración física abdominal, pueden detectarse signos como distensión, dolor a la palpación, aumento del peristaltismo intestinal y, en ocasiones, aumento del tamaño del hígado (hepatomegalia). Además, es común la presencia de sangre oculta en las heces, reflejo de la inflamación y ulceración de la mucosa intestinal.

En casos más severos, la infección progresa hacia formas de colitis amebiana y disentería. Estas presentaciones se caracterizan por una diarrea más intensa, que puede llegar a producir entre diez y veinte evacuaciones diarias, muchas veces con sangre visible. En la disentería amebiana, los síntomas sistémicos se agravan e incluyen fiebre alta, debilidad extrema, vómitos, dolor abdominal marcado y sensibilidad al tacto, hepatomegalia y, en ocasiones, hipotensión. Estas formas graves son especialmente frecuentes en poblaciones vulnerables como niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con malnutrición y pacientes bajo tratamiento con corticosteroides. En regiones donde la amebiasis es endémica, es fundamental descartar esta infección antes de iniciar corticosteroides por sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, ya que el uso de estos fármacos puede exacerbar la infección.

Una complicación grave y poco frecuente es la colitis amebiana fulminante, que puede evolucionar hacia necrosis del colon, perforación intestinal, desprendimiento de la mucosa y hemorragias severas, con una tasa de mortalidad que supera el cuarenta por ciento. Entre las complicaciones crónicas se incluyen la diarrea persistente acompañada de pérdida de peso prolongada, ulceraciones intestinales y apendicitis amebiana. Además, pueden desarrollarse lesiones granulomatosas localizadas conocidas como amebomas, que aparecen tras episodios de disentería o infecciones crónicas. Estas masas pueden provocar síntomas obstructivos, dolor abdominal y sangrado, y en muchos casos su presentación clínica se confunde con la de un tumor maligno intestinal, lo que requiere una evaluación diagnóstica cuidadosa para diferenciar ambas condiciones.

Amibiasis extraintestinal

La amebiasis extraintestinal constituye una complicación grave de la infección por Entamoeba histolytica, siendo el absceso hepático amebiano la manifestación más frecuente fuera del intestino. Aunque este cuadro puede presentarse en el contexto de una colitis previa, con frecuencia se desarrolla sin que el paciente refiera antecedentes claros de síntomas intestinales, lo que dificulta su diagnóstico inicial. El inicio del absceso hepático puede ser agudo o insidioso, y se caracteriza clínicamente por dolor abdominal localizado, generalmente en el hipocondrio derecho, acompañado de fiebre, aumento del tamaño y sensibilidad del hígado, pérdida del apetito y disminución de peso corporal. La diarrea, un síntoma común en la amebiasis intestinal, está ausente en la mayoría de los casos, manifestándose únicamente en una minoría de pacientes.

Durante la exploración física, además de la hepatomegalia dolorosa, puede detectarse dolor a la palpación en los espacios intercostales, reflejo de la irritación del diafragma adyacente al absceso. Por lo general, los abscesos hepáticos amebianos son únicos y se localizan predominantemente en el lóbulo derecho del hígado. Esta afección muestra una mayor prevalencia en hombres, aunque los mecanismos exactos que explican esta diferencia no están completamente claros.

La ausencia de un tratamiento oportuno puede conducir a complicaciones severas, como la ruptura del absceso hacia cavidades vecinas —el espacio pleural, la cavidad peritoneal o el pericardio—, eventos que suelen ser fatales debido a la rápida diseminación de la infección y el compromiso sistémico que generan. Aunque el hígado es el sitio más común de infección extraintestinal, el parásito puede diseminarse en raras ocasiones a otros órganos y sistemas, incluyendo los pulmones, el sistema nervioso central y el aparato genitourinario, dando lugar a cuadros clínicos complejos y difíciles de tratar.

Exámenes diagnósticos

Los estudios de laboratorio en la amebiasis intestinal suelen revelar leucocitosis, que refleja una respuesta inflamatoria sistémica, y hematochezia, es decir, la presencia de sangre fresca en las heces. Sin embargo, la detección de leucocitos en las heces no es constante en todos los casos, lo que puede dificultar la confirmación diagnóstica únicamente a través de este parámetro. En contraste, en la amebiasis extraintestinal, especialmente en el caso del absceso hepático amebiano, es común encontrar leucocitosis asociada a un aumento en las pruebas de función hepática, que indican daño o inflamación en el tejido hepático.

El diagnóstico definitivo de la amebiasis se basa en la identificación del parásito Entamoeba histolytica o sus antígenos, o bien mediante pruebas serológicas que detectan anticuerpos específicos. Cada uno de estos métodos presenta limitaciones inherentes. Por ejemplo, los métodos moleculares, que permiten la detección simultánea de múltiples patógenos con alta sensibilidad y especificidad, suelen ser costosos y no están disponibles en todos los centros de atención, limitando su uso a entornos con recursos adecuados.

En el caso de la amebiasis intestinal, el diagnóstico más frecuente se realiza mediante la observación directa de trofozoítos o quistes en muestras fecales. Sin embargo, es importante destacar que Entamoeba histolytica y Entamoeba dispar no pueden diferenciarse mediante técnicas microscópicas convencionales, por lo que la simple identificación del parásito en un paciente sintomático es un fuerte indicio de infección amebiana. La sensibilidad de la búsqueda microscópica en heces es relativamente baja, oscilando entre un treinta y cincuenta por ciento en casos de colitis amebiana, razón por la cual se recomienda analizar al menos tres muestras fecales, sometidas a procesos de concentración y tinción para aumentar la probabilidad de detección.

Las pruebas serológicas disponibles presentan buena sensibilidad, aunque esta disminuye en las etapas tempranas de la enfermedad, llegando aproximadamente al setenta por ciento en colitis. Además, estas pruebas no permiten distinguir entre infecciones recientes y pasadas, ya que los anticuerpos pueden permanecer detectables durante años después de la resolución de la infección. En cuanto a las pruebas antigénicas fecales, existen ensayos comerciales como TechLab II, CELISA y QUIK CHEK que permiten diferenciar Entamoeba histolytica de especies no patógenas, mostrando una sensibilidad superior al noventa por ciento en casos de colitis. El test QUIK CHEK, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, ofrece un diagnóstico rápido en el punto de atención y se encuentra disponible en versiones combinadas para detectar amebiasis, giardiasis y criptosporidiosis.

Aunque las pruebas moleculares de alta sensibilidad no son de uso rutinario, están disponibles en algunos centros con recursos suficientes, integrándose en paneles comerciales que identifican diversos patógenos intestinales. En la evaluación endoscópica, la colonoscopía realizada sin preparación previa del colon generalmente no muestra hallazgos específicos en casos leves. Sin embargo, en enfermedades severas pueden observarse úlceras rodeadas por mucosa friable pero intacta, un cuadro que puede asemejarse a la enfermedad inflamatoria intestinal. El examen directo del exudado fresco de las úlceras para detectar trofozoítos móviles o antígenos de Entamoeba histolytica puede contribuir a confirmar el diagnóstico, especialmente cuando otros métodos no son concluyentes.

En el diagnóstico del absceso hepático amebiano, las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos anti-amebianos presentan una alta sensibilidad y suelen ser positivas en prácticamente todos los casos, excepto en las etapas muy iniciales de la infección, cuando la respuesta inmunitaria aún no se ha desarrollado completamente. Por esta razón, en pacientes con alta sospecha clínica y un resultado serológico negativo, se recomienda repetir la prueba aproximadamente una semana después para confirmar o descartar la infección.

La detección de antígenos específicos de Entamoeba histolytica en suero, mediante el test comercial TechLab II, ofrece una sensibilidad adecuada, especialmente si se realiza antes de iniciar el tratamiento antiparasitario. Por otro lado, la evaluación de heces para identificar organismos o antígenos suele ser negativa en la mayoría de los pacientes con absceso hepático; solo alrededor del cuarenta por ciento de los casos presentan resultados positivos en la prueba antigénica fecal, lo que limita su utilidad diagnóstica en esta manifestación extraintestinal.

Las técnicas de imagen, como la ecografía abdominal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, permiten identificar lesiones hepáticas compatibles con abscesos, que se presentan típicamente como áreas redondeadas u ovaladas de baja densidad y textura heterogénea. Estas lesiones muestran una transición abrupta entre el tejido hepático sano y el absceso, y habitualmente tienen un centro hiperecoico o hipoecoico, dependiendo del método de imagen utilizado. Aunque la mayoría de los abscesos son únicos y localizados preferentemente en el lóbulo derecho del hígado, en algunos casos pueden encontrarse múltiples abscesos simultáneos.

Dado que las imágenes no permiten diferenciar con certeza entre abscesos amebianos y piogénicos, y cuando las pruebas serológicas no aportan un diagnóstico claro, puede ser necesario realizar una aspiración percutánea del contenido abscedado. Este procedimiento se realiza preferentemente bajo guía imagenológica para aumentar la precisión y minimizar riesgos. El líquido obtenido habitualmente es de color marrón o amarillento, típico del absceso amebiano. La identificación directa de los organismos en el material aspirado es poco frecuente, pero la detección de antígenos específicos de Entamoeba histolytica en el aspirado es altamente sensible y confirma el diagnóstico.

Es importante destacar que la aspiración conlleva riesgos, principalmente la posibilidad de derrame del contenido abscedado hacia la cavidad peritoneal, lo cual puede desencadenar una peritonitis grave, ya sea por la diseminación del parásito amebiano o por infecciones secundarias causadas por bacterias piogénicas o parásitos como el equinococo. Por ello, la indicación de este procedimiento debe ser cuidadosamente evaluada, sopesando beneficios y riesgos según el contexto clínico.

Tratamiento

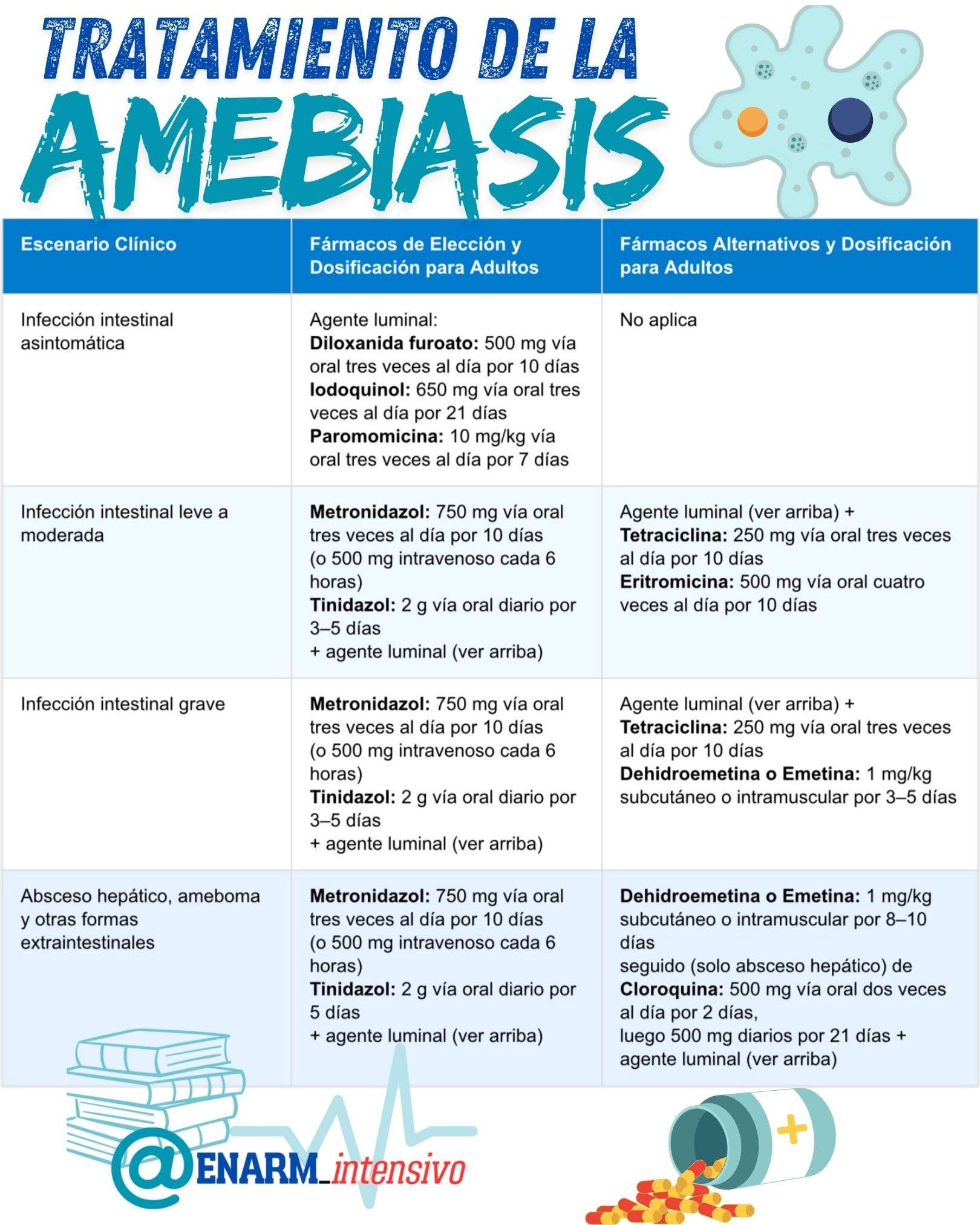

El tratamiento de la amebiasis se fundamenta en la administración combinada de fármacos que actúan tanto sobre los trofozoítos tisulares como sobre los quistes luminales en el intestino, con el objetivo de erradicar completamente la infección y prevenir la recaída o la diseminación. En líneas generales, los agentes principales para eliminar los trofozoítos invasores son el metronidazol o el tinidazol, mientras que para eliminar los quistes localizados en la luz intestinal se emplean amebicidas luminales específicos.

En el caso de la infección asintomática por Entamoeba dispar, no se requiere tratamiento debido a que esta especie carece de virulencia y no provoca enfermedad. Aunque microscópicamente no se distingue de Entamoeba histolytica, la serología para esta última es negativa, lo que ayuda a diferenciar ambas. La colonización por E. dispar es común y no justifica intervención terapéutica.

Por otro lado, la infección asintomática por Entamoeba histolytica sí requiere tratamiento para evitar la progresión a enfermedad invasiva. En estos casos se emplean exclusivamente agentes luminales, entre los que destacan el diloxanida furoato, el iodoquinol (diiodohidroxiquinolina) y la paromomicina. Estos medicamentos tienen perfiles de efectos secundarios variables: el diloxanida furoato puede causar flatulencia, el iodoquinol puede inducir diarrea leve, y la paromomicina puede provocar síntomas gastrointestinales. Es importante considerar contraindicaciones relativas, como la presencia de enfermedades tiroideas en el caso del iodoquinol, o enfermedades renales que contraindiquen tanto el iodoquinol como la paromomicina.

En la amebiasis intestinal sintomática, el esquema terapéutico combina un tratamiento sistémico con metronidazol o tinidazol para eliminar los trofozoítos tisulares, junto con un amebicida luminal para erradicar los quistes residuales. El tinidazol tiene ventajas sobre el metronidazol, incluyendo una pauta de dosificación más simple, una respuesta clínica más rápida y una menor incidencia de efectos adversos. Entre los efectos secundarios comunes de ambos fármacos se encuentran náuseas transitorias, vómitos, molestias epigástricas, cefalea y sabor metálico en la boca. Además, es crucial advertir que el consumo simultáneo de alcohol puede provocar una reacción similar a la del disulfiram, caracterizada por rubor, taquicardia y malestar general. Debido a los posibles riesgos, se recomienda evitar el uso de estos medicamentos en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, siempre que sea factible. En casos de diarrea intensa, el manejo debe incluir la reposición adecuada de líquidos y electrolitos para evitar deshidratación y desequilibrios metabólicos. La intervención quirúrgica para complicaciones agudas debe ser reservada y empleada solo cuando sea estrictamente necesaria, ya que con el tratamiento médico adecuado se logra la resolución en la mayoría de los casos. Cabe mencionar que tras el tratamiento de una colitis amebiana severa, puede aparecer un síndrome postdisentérico con diarrea persistente, aunque sin infección activa; este cuadro suele resolverse espontáneamente en un periodo de semanas a meses.

En el tratamiento del absceso hepático amebiano, la estrategia también combina metronidazol o tinidazol con un amebicida luminal, incluso si no se ha documentado infección intestinal activa, dado que la eliminación completa del parásito es fundamental para evitar recurrencias. Cuando es necesario, el metronidazol puede administrarse por vía intravenosa para asegurar niveles terapéuticos adecuados. En casos donde no se observa mejoría con el tratamiento inicial, se pueden añadir otros fármacos como cloroquina, emetina o dehidroemetina para potenciar la acción antiparasitaria. La aspiración percutánea con aguja se considera útil en abscesos grandes, típicamente aquellos que superan los cinco a diez centímetros, especialmente cuando persisten dudas diagnósticas, existe falta de respuesta inicial al tratamiento o el paciente presenta un cuadro clínico grave que sugiere riesgo inminente de ruptura del absceso. Tras un tratamiento exitoso, la resolución del absceso hepático es lenta, con desaparición gradual de las lesiones a lo largo de varios meses.

Prevención

La prevención de la amebiasis se basa fundamentalmente en la implementación de medidas que eviten la transmisión fecal-oral del parásito Entamoeba histolytica. Para lograrlo, es esencial garantizar el acceso a fuentes de agua potable seguras, ya que el agua contaminada representa la principal vía de contagio. Las fuentes de agua deben ser tratadas adecuadamente mediante métodos que aseguren la eliminación de los quistes del parásito, que son altamente resistentes a agentes desinfectantes convencionales. Entre los métodos más efectivos para la potabilización del agua se encuentran la ebullición, que elimina eficazmente los quistes, el tratamiento con yodo —utilizando una concentración aproximada de 0.5 mililitros de tintura de yodo por litro de agua durante al menos veinte minutos— y el filtrado físico mediante dispositivos que retienen partículas microscópicas. Cabe destacar que los quistes de Entamoeba histolytica presentan una notable resistencia al cloro en concentraciones estándar, por lo que la simple cloración no es suficiente para garantizar la desinfección segura en áreas endémicas.

Además del control de la calidad del agua, la disposición sanitaria adecuada de las excretas humanas es una medida imprescindible para evitar la contaminación ambiental y, por ende, la diseminación del parásito. Los sistemas de saneamiento deben estar diseñados para impedir que las heces entren en contacto con las fuentes de agua o los alimentos, lo que contribuye a interrumpir el ciclo de transmisión.

La manipulación higiénica de los alimentos también desempeña un papel central en la prevención. Se recomienda cocinar adecuadamente todos los alimentos, ya que el calor inactiva los quistes del parásito. Asimismo, es fundamental proteger los alimentos de la contaminación por vectores mecánicos como las moscas, que pueden transportar quistes adheridos a sus patas y contaminar superficies y alimentos expuestos.

La higiene personal, en particular el lavado frecuente y correcto de las manos con agua y jabón, es una estrategia clave para reducir la transmisión directa o indirecta del parásito. Esta práctica debe ser especialmente estricta en contextos donde el contacto con materiales fecales contaminados es más probable, como en áreas de alta prevalencia o en entornos con deficiencias en saneamiento.

Finalmente, en regiones endémicas se aconseja evitar el consumo de frutas y verduras crudas que no puedan ser peladas ni sometidas a cocción, debido al riesgo de contaminación con quistes provenientes del suelo o del agua contaminada. Esta precaución minimiza la ingestión accidental de formas infectantes del parásito.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Gupta S et al. Amebiasis and amebic liver abscess in children. Pediatr Clin North Am. 2022;69:79. [PMID: 34794678]

- Moran P et al. Amoebiasis: advances in diagnosis, treatment, immunology features and the interaction with the intestinal ecosystem. Int J Mol Sci. 2023;24:11755. [PMID: 37511519]