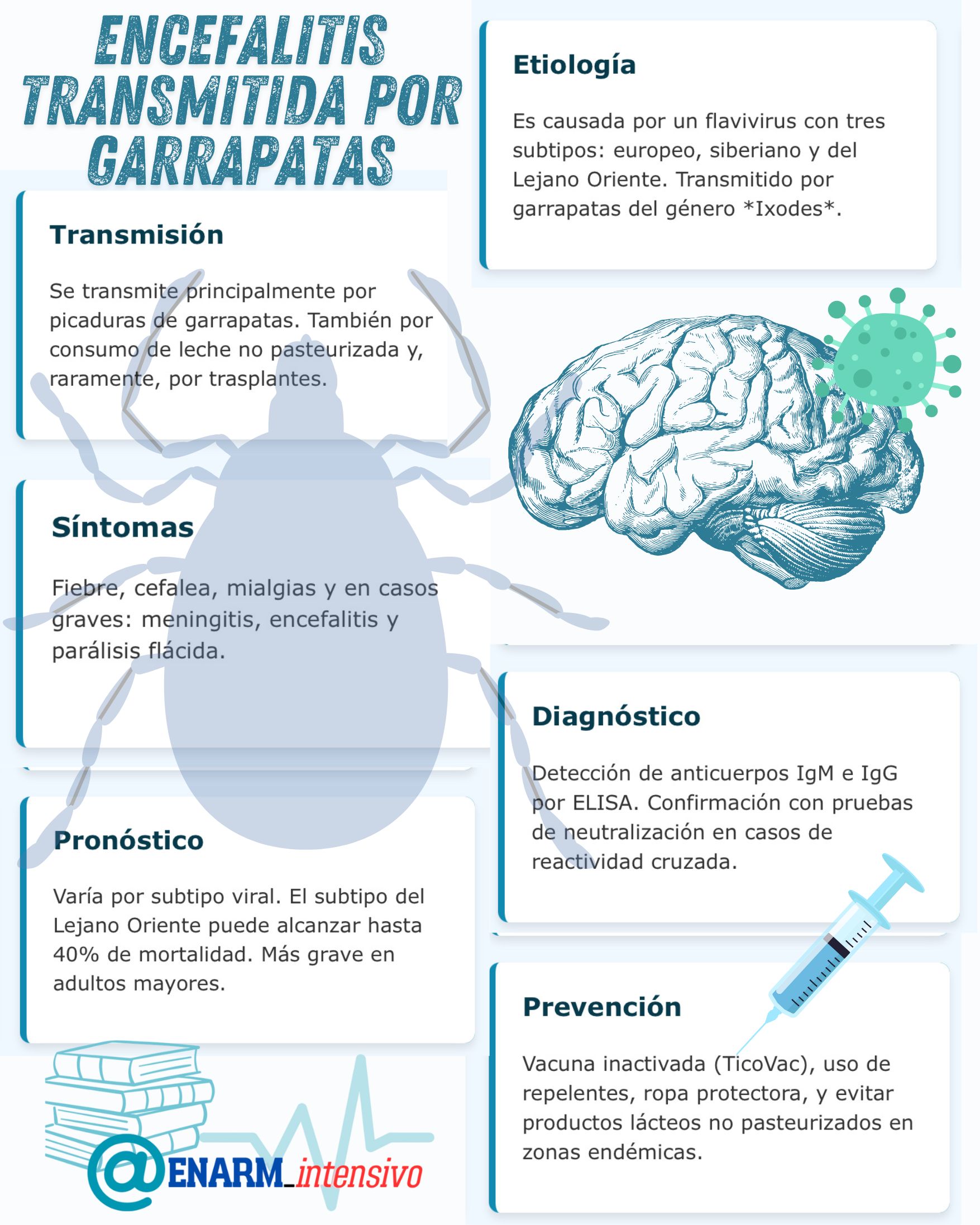

La encefalitis transmitida por garrapatas (Tick-Borne Encephalitis, TBE) es una infección causada por un virus del género flavivirus, conocido como virus de la encefalitis transmitida por garrapatas. Este virus presenta tres subtipos principales: el europeo, el siberiano y el del Lejano Oriente. Los principales reservorios y vectores de este virus son las garrapatas, mientras que los roedores pequeños actúan como hospedadores amplificadores del virus; los seres humanos, por su parte, son hospedadores accidentales.

Las garrapatas del género Ixodes son las responsables de la mayoría de los casos: Ixodes ricinus para el subtipo europeo y Ixodes persulcatus para los subtipos siberiano y del Lejano Oriente. Sin embargo, también se ha identificado a Dermacentor reticularis como vector en algunos casos. La infección ocurre principalmente por la picadura de garrapatas durante actividades al aire libre en zonas boscosas, donde predomina un clima caracterizado como “clima de haya”. La temporada de mayor riesgo comprende desde finales de la primavera hasta el otoño. Además de la transmisión por picadura, se reconoce como una vía importante la ingestión de leche cruda no pasteurizada proveniente de ganado viremiado, principalmente cabras, ovejas y bovinos. Se han reportado también casos de transmisión por trasplante de órganos sólidos, los cuales pueden conducir a desenlaces fatales.

La encefalitis transmitida por garrapatas es endémica en diversas regiones de Europa, donde su prevalencia ha mostrado una expansión en años recientes, así como en Asia, principalmente en China y, en menor medida, en Japón. En estas zonas, además de los tres subtipos clásicos, se han identificado otras variantes del virus. Según la Organización Mundial de la Salud, se notifican aproximadamente entre 10,000 y 12,000 casos anuales a nivel mundial, cifra que se considera una subestimación significativa. La incidencia real fluctúa ampliamente dependiendo de la vigilancia epidemiológica, las actividades humanas, factores socioeconómicos, la ecología y las condiciones climáticas de cada región.

El período de incubación para la infección adquirida por picadura de garrapata es de aproximadamente siete a catorce días, mientras que para la infección por ingestión de leche contaminada es más corto, de tres a cuatro días.

En América del Norte, el virus Powassan es el único miembro reconocido del grupo de encefalitis transmitidas por garrapatas. Su vector son varias especies de garrapatas del género Ixodes. La mayoría de los casos se presentan en hombres de edad avanzada, con predominio en personas mayores de sesenta años, y una tasa de mortalidad reportada del 12%. Las regiones con mayor incidencia son los estados del noreste y del centro norte de Estados Unidos, especialmente Minnesota, Nueva York y Wisconsin, además de reportes en Canadá y Rusia. La mayoría de los casos reportados son neuroinvasivos, manifestándose como encefalitis aguda o meningitis aséptica. El período de incubación para el virus Powassan varía entre una y cinco semanas, aunque determinar la fecha exacta de exposición suele ser difícil. También se ha descrito la transmisión por trasplante renal.

Por último, la fiebre hemorrágica de Alkhurma es causada por otro flavivirus descubierto por primera vez en Jeddah, Arabia Saudita, en 1995. Esta enfermedad está resurgiendo en el Medio Oriente, con casos documentados en turistas que visitaron Egipto, Yibuti y posiblemente India. La extensión geográfica precisa de esta infección aún se desconoce.

Manifestaciones clínicas

La mayoría de los casos de encefalitis transmitida por garrapatas cursan de manera subclínica, es decir, sin manifestaciones evidentes o con síntomas muy leves. Sin embargo, una proporción significativa de los pacientes presenta un cuadro similar al síndrome gripal, caracterizado por un período febril que dura generalmente entre siete y diez días, aunque en algunos reportes extremos este lapso puede variar desde cuatro hasta veintiocho días. Durante esta fase inicial, los síntomas suelen incluir malestar general, cefalea y mialgias.

En ciertos casos, la enfermedad adopta un curso bifásico: tras esta primera etapa con síntomas semejantes a la gripe, el paciente experimenta un intervalo libre de síntomas que puede durar desde uno hasta veintiún días, seguido de una segunda fase en la que reaparece la fiebre acompañada de manifestaciones neurológicas. Este patrón bifásico es característico en los casos europeos, mientras que los casos originados en Asia no suelen presentar esta división en dos etapas clínicas.

Las manifestaciones neurológicas de la enfermedad abarcan un amplio espectro, que va desde cefaleas febriles hasta meningitis aséptica y encefalitis, que puede presentarse con o sin mielitis. La mielitis afecta preferentemente las astas anteriores cervicales de la médula espinal y puede derivar en parálisis espinal, usualmente de tipo flácido. También puede desarrollarse una forma mielorradiculítica, aunque esta es menos común. Las parálisis faciales periféricas, que en ocasiones pueden ser bilaterales, suelen aparecer en etapas tardías de la infección, generalmente después de la encefalitis, y se asocian en la mayoría de los casos a una evolución favorable con recuperación en un período que varía entre treinta y noventa días.

La miositis aguda es un hallazgo poco frecuente, pero cuando ocurre puede asociarse con una presentación clínica grave. La principal secuela a largo plazo de la enfermedad es la paresia, es decir, la pérdida parcial de la función motora. Además, se han documentado otras causas de morbilidad prolongada, tales como disfunción cognitiva persistente y parálisis de nervios espinales que pueden mantenerse en el tiempo.

La infección por vía alimentaria, que ocurre mediante la ingestión de leche no pasteurizada y productos lácteos contaminados, suele manifestarse en un período más corto, típicamente entre tres y cuatro días después del consumo. Este tipo de transmisión es común en Europa Central y tiende a presentarse en pequeños brotes familiares o comunitarios. En estos casos, la forma bifásica es más frecuente, con una incidencia reportada del 38.9%, y se observa con mayor regularidad meningitis o meningoencefalitis no graves, así como una alta probabilidad de recuperación completa.

El síndrome postencefalítico es una complicación caracterizada por una constelación de síntomas persistentes que incluyen cefalea, dificultades para concentrarse, trastornos del equilibrio, disfasia, déficits auditivos y fatiga crónica. También se han descrito complicaciones neurológicas progresivas, como una enfermedad motoneuronal progresiva y epilepsia parcial continua. Entre las secuelas psiquiátricas a largo plazo se incluyen déficits de atención, lentitud en el pensamiento y en el aprendizaje, depresión, labilidad emocional y mutismo.

La mortalidad asociada a la encefalitis transmitida por garrapatas suele ser consecuencia de complicaciones graves como el edema cerebral o la afectación bulbar, condiciones que comprometen severamente las funciones vitales y que pueden conducir al fallecimiento del paciente.

Exámenes diagnósticos

Se han observado alteraciones hematológicas y neuroinmunológicas que reflejan tanto la complejidad del proceso infeccioso como la interacción del virus con el sistema inmunitario del huésped. Una característica hematológica relevante es la leucopenia, que puede alternar con leucocitosis. Esta oscilación en el recuento de leucocitos refleja una respuesta inmunológica dinámica, influenciada por la fase de la enfermedad y la presencia o ausencia de compromiso sistémico y neurológico. Durante las primeras fases, la leucopenia puede deberse a una supresión transitoria de la médula ósea o a una redistribución de leucocitos hacia los tejidos afectados. Posteriormente, la leucocitosis puede representar una fase de activación inmunitaria compensatoria.

En lo que respecta al análisis del líquido cefalorraquídeo, los hallazgos suelen ser anómalos, aunque variables. La pleocitosis, definida como un aumento en el número de células mononucleares, es una alteración común, aunque su presencia no es constante y puede persistir durante un período prolongado, incluso hasta cuatro meses después de la resolución clínica de la fase aguda. Esta prolongación sugiere una activación inmunitaria crónica o una inflamación subclínica persistente en el sistema nervioso central.

Un hallazgo bioquímico característico en la encefalitis transmitida por garrapatas es la hiponatremia, que se presenta con mayor frecuencia que en otras encefalitis de origen viral. Esta condición puede estar relacionada con una secreción inadecuada de hormona antidiurética inducida por la inflamación del sistema nervioso central, lo cual altera el equilibrio hidroelectrolítico y puede contribuir a la gravedad clínica del cuadro neurológico.

Los estudios de neuroimagen, especialmente mediante resonancia magnética, pueden revelar lesiones hiperintensas en regiones específicas del cerebro como el tálamo, el tronco encefálico y los ganglios basales. También se ha documentado atrofia cerebral en pacientes con cuadros prolongados o con daño neurológico significativo. Estas alteraciones morfológicas son consistentes con la neurotropismo del virus y su afinidad por estructuras cerebrales profundas implicadas en la integración motora y autonómica.

Desde el punto de vista virológico, se ha demostrado en estudios de investigación que la carga viral se correlaciona directamente con la gravedad de la enfermedad, particularmente en casos sin compromiso del sistema nervioso central. No obstante, una vez que se desarrollan los síntomas neurológicos, el virus suele desaparecer de la sangre y del líquido cefalorraquídeo, lo cual limita la utilidad de las técnicas de detección directa como la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en estas fases avanzadas.

En situaciones en que se dispone de garrapatas extraídas de los pacientes infectados, la detección del virus mediante RT-PCR en estos vectores puede proporcionar una herramienta diagnóstica adicional, especialmente en contextos epidemiológicos o de investigación.

El diagnóstico serológico se basa fundamentalmente en la detección de inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G específicas contra el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, utilizando ensayos inmunoenzimáticos (ELISA). Estos anticuerpos suelen estar presentes en el momento en que aparecen los síntomas neurológicos. Sin embargo, debido a la posibilidad de reactividad cruzada con otros flavivirus, como el virus del Nilo Occidental o el virus de la fiebre amarilla, o en individuos previamente vacunados contra TBE, puede ser necesaria una confirmación mediante pruebas de neutralización por reducción de placas, las cuales permiten identificar de forma específica anticuerpos neutralizantes dirigidos exclusivamente contra el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la encefalitis transmitida por garrapatas requiere una evaluación clínica cuidadosa y un enfoque sistemático, dado que sus manifestaciones neurológicas pueden solaparse con una amplia gama de enfermedades infecciosas que también afectan el sistema nervioso central, particularmente aquellas que cursan con meningitis aséptica.

Una de las principales entidades a considerar son las infecciones por enterovirus, que representan una de las causas más comunes de meningitis aséptica, especialmente en niños y adultos jóvenes. Estas infecciones pueden presentar un cuadro clínico similar en cuanto a fiebre, cefalea, rigidez de nuca y malestar general, aunque suelen tener una evolución autolimitada y una menor frecuencia de complicaciones neurológicas graves en comparación con la encefalitis transmitida por garrapatas.

Otra patología relevante en el diagnóstico diferencial es la encefalitis herpética, especialmente la causada por el virus del herpes simple tipo 1. Esta infección es de particular gravedad debido a su predilección por los lóbulos temporales, lo que puede producir alteraciones del estado mental, convulsiones y déficits neurológicos focales. A diferencia de la encefalitis transmitida por garrapatas, la encefalitis herpética tiende a tener una evolución más fulminante y requiere tratamiento antiviral inmediato.

Asimismo, aunque la poliomielitis ha sido prácticamente erradicada en muchas partes del mundo, incluida Europa del Este, su inclusión en el diagnóstico diferencial es importante desde el punto de vista histórico y epidemiológico, especialmente en regiones donde la cobertura vacunal ha disminuido o en viajeros provenientes de zonas endémicas. La poliomielitis puede presentarse con parálisis flácida similar a la mielitis causada por el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas.

También deben considerarse diversas enfermedades transmitidas por garrapatas que pueden afectar el sistema nervioso central. Entre ellas se encuentran la tularemia, las enfermedades rickettsiales, la babesiosis y la enfermedad de Lyme. Estas entidades comparten vectores comunes y, en muchos casos, se presentan en las mismas regiones geográficas, lo que incrementa la posibilidad de diagnósticos erróneos si no se realiza una investigación clínica y epidemiológica detallada. La tularemia, causada por Francisella tularensis, puede provocar fiebre, linfadenopatía y, en algunos casos, meningitis. Las enfermedades rickettsiales, como la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, pueden cursar con síntomas sistémicos y neurológicos, especialmente en ausencia de tratamiento oportuno. La babesiosis, aunque principalmente hemática, puede generar síntomas neurológicos en pacientes inmunocomprometidos.

La enfermedad de Lyme, causada por Borrelia burgdorferi, es especialmente importante en este contexto, ya que puede presentarse con manifestaciones neurológicas tales como meningitis linfocítica, neuritis craneal (particularmente parálisis facial) y radiculopatías. La diferenciación con la encefalitis transmitida por garrapatas puede ser difícil si no se dispone de pruebas serológicas específicas y un análisis cuidadoso de la historia clínica y de la exposición a vectores.

Cabe destacar que en áreas endémicas, la posibilidad de coinfecciones con otros patógenos transmitidos por garrapatas es bien documentada. En particular, se han identificado coinfecciones con Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti y Borrelia burgdorferi. Estas infecciones concurrentes pueden modificar la presentación clínica, complicar el diagnóstico y potencialmente agravar el pronóstico del paciente. Por ejemplo, la coinfección con Borrelia puede intensificar las manifestaciones neurológicas, mientras que Babesia puede inducir anemia hemolítica y compromiso multiorgánico.

Tratamiento y pronóstico

El tratamiento de la encefalitis transmitida por garrapatas es, en la actualidad, eminentemente de soporte, dado que no existe una terapia antiviral específica eficaz contra el virus causante de esta enfermedad. Las intervenciones terapéuticas se centran en el manejo sintomático, la estabilización del paciente y la prevención de complicaciones, especialmente en aquellos con afectación neurológica grave. Las medidas de soporte pueden incluir la hidratación intravenosa, el control de la fiebre y el dolor, la asistencia respiratoria en casos de parálisis bulbar o compromiso del tronco encefálico, así como el monitoreo intensivo en unidades de cuidados críticos cuando sea necesario.

Aunque no se dispone todavía de terapias dirigidas, actualmente se están desarrollando estrategias terapéuticas innovadoras, entre ellas, la terapia con anticuerpos recombinantes. Esta modalidad, que se encuentra aún en etapas experimentales, se basa en el diseño de inmunoglobulinas específicas capaces de neutralizar el virus, con el objetivo de reducir la replicación viral y limitar el daño neurológico. No obstante, su implementación clínica dependerá de los resultados de ensayos controlados que demuestren eficacia y seguridad en humanos.

En cuanto al pronóstico, este varía significativamente en función del subtipo del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas. El subtipo europeo, el más prevalente en gran parte del continente, tiende a manifestarse con menor gravedad. Se asocia con una mortalidad que no supera el 2 % y con afectación neurológica en aproximadamente el 30 % de los casos. Aun así, pueden presentarse secuelas neurológicas permanentes, sobre todo en adultos mayores.

El subtipo siberiano presenta un curso clínico más agresivo, con una mortalidad estimada en torno al 3 %. Este subtipo se ha relacionado con una forma crónica y progresiva de la enfermedad, que puede evolucionar hacia un deterioro neurológico sostenido y discapacidad a largo plazo.

Por otro lado, el subtipo del Lejano Oriente se considera el más virulento de los tres. Se ha documentado una mortalidad que puede alcanzar hasta el 40 %, así como una mayor propensión a desarrollar encefalitis y otras formas de afectación neurológica grave. La alta letalidad de este subtipo pone en evidencia la necesidad de vigilancia epidemiológica rigurosa y estrategias de prevención eficaces en las regiones afectadas.

Es importante señalar que la severidad de la enfermedad, independientemente del subtipo viral, tiende a ser mayor en los adultos de edad avanzada en comparación con los niños. Esto se debe, en parte, a la menor reserva neurológica, la presencia de comorbilidades y una respuesta inmune diferente en los adultos mayores.

La coinfección con Borrelia burgdorferi, el agente etiológico de la enfermedad de Lyme y transmitido por el mismo vector que el virus de la encefalitis, puede agravar el curso clínico. Esta coinfección puede intensificar la respuesta inflamatoria, aumentar el riesgo de daño neurológico y prolongar el tiempo de recuperación, dificultando además el diagnóstico y tratamiento adecuados.

En los casos en que no hay afectación del sistema nervioso central, el cuadro clínico suele ser mucho más benigno. En estas situaciones, la duración media de la enfermedad es de aproximadamente siete días, con resolución espontánea de los síntomas y bajo riesgo de secuelas permanentes.

Prevención

La vacunación constituye una de las estrategias fundamentales para la prevención de la encefalitis transmitida por garrapatas, una enfermedad viral potencialmente grave, con manifestaciones neurológicas significativas y distribución creciente en Europa, Asia y, cada vez más, en regiones de altitud elevada debido al cambio climático. La aprobación en 2021 en los Estados Unidos de una vacuna inactivada de virus completo, conocida como TicoVac (denominada FSME-Immun en Europa), representa un avance relevante en la protección frente a esta enfermedad, tanto en adultos como en población pediátrica.

Esta vacuna ha demostrado ser segura y eficaz en estudios clínicos y en la experiencia acumulada en países europeos donde su uso es habitual. Al estar elaborada a partir de una cepa inactivada del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, induce una respuesta inmunitaria robusta sin riesgo de causar enfermedad. Uno de los aspectos más destacados de TicoVac es su capacidad de inducir inmunidad cruzada frente a los tres subtipos del virus —europeo, siberiano y del Lejano Oriente—, lo cual es particularmente importante en un contexto epidemiológico cambiante y de viajes internacionales frecuentes.

El esquema de vacunación inicial comprende tres dosis administradas durante un período de al menos seis meses. Posteriormente, se recomienda una dosis de refuerzo a los tres años de completada la serie primaria. Este régimen tiene como objetivo proporcionar una inmunidad sostenida a largo plazo, que puede reforzarse mediante dosis adicionales de refuerzo en función del riesgo de exposición y del perfil inmunológico del individuo.

Además de TicoVac, existen cinco vacunas más contra la encefalitis transmitida por garrapatas con licencia internacional, aunque estas no están disponibles en los Estados Unidos. A pesar de la eficacia demostrada de la vacuna, se han documentado casos de infección en personas vacunadas, especialmente en aquellas mayores de cincuenta años o en individuos inmunosuprimidos. Entre estos últimos, los pacientes bajo tratamiento inmunomodulador, como los que reciben agentes anti-factor de necrosis tumoral o metotrexato, presentan una respuesta inmunológica reducida, lo que justifica la necesidad de estrategias vacunales adaptadas.

En este sentido, datos recientes indican que la inmunosenescencia, es decir, el deterioro progresivo de la respuesta inmune asociado al envejecimiento, compromete la eficacia de la inmunización en adultos mayores. Por ello, se ha propuesto un esquema vacunal modificado para personas de cincuenta años o más, que incluye una dosis adicional en el día veintiuno tras la vacunación inicial, seguida de una nueva dosis al día trescientos sesenta (esquema 0-7-21-360 días). Esta pauta intensificada busca optimizar la respuesta inmune en una población particularmente vulnerable.

Cabe señalar que, como cualquier intervención inmunológica, la vacunación contra la encefalitis transmitida por garrapatas no está exenta de posibles efectos adversos. Se han reportado complicaciones neurológicas infrecuentes, como neuritis y neuropatías periféricas, entre ellas la neuropatía del plexo y la polirradiculopatía, que pueden manifestarse como paresia de los músculos de las extremidades inferiores. No obstante, la relación beneficio-riesgo sigue siendo ampliamente favorable, particularmente en áreas donde la enfermedad es endémica.

La indicación principal de la vacuna es para individuos que residen en zonas de alta endemicidad, así como para viajeros que se desplacen a estas regiones, especialmente si realizan actividades al aire libre en entornos boscosos o rurales. La necesidad de vacunación se ve reforzada por la tendencia creciente de expansión geográfica del virus, impulsada en parte por el cambio climático, que ha facilitado la presencia del vector en altitudes más elevadas y regiones anteriormente no afectadas.

Sin embargo, la cobertura vacunal en muchos países endémicos continúa siendo baja, en gran parte debido a la escasa aceptación popular de la vacuna. Esta limitada aceptación representa un obstáculo importante para el control efectivo de la enfermedad, ya que impide alcanzar niveles de inmunidad colectiva que reducirían significativamente la incidencia de casos graves y brotes epidémicos.

En paralelo con la vacunación, se recomiendan medidas preventivas complementarias, entre ellas la protección frente a las picaduras de garrapatas mediante el uso de ropa adecuada, repelentes y revisión corporal tras actividades al aire libre, así como la pasteurización de la leche de vaca y cabra, una vía reconocida de transmisión alimentaria del virus.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Elbaz M et al. Systematic review and meta-analysis of foodborne tickborne encephalitis, Europe, 1980-2021. Emerg Infect Dis. 2022;28:1945. [PMID: 36149234]

- Hansson KE et al. Tick-borne encephalitis (TBE) vaccine failures: a ten-year retrospective study supporting the rationale for adding an extra priming dose in individuals at age 50 years. Clin Infect Dis. 2020;70:245. [PMID: 30843030]

- Kunze U et al. Report of the 21st Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE): TBE – record year 2018. Ticks Tick Borne Dis. 2020;11:101287. [PMID: 31522919]

- Ličková M et al. Alimentary infections by tick-borne encephalitis virus. Viruses. 2021;14:56. [PMID: 35062261]

Originally posted on 23 de mayo de 2025 @ 9:47 AM