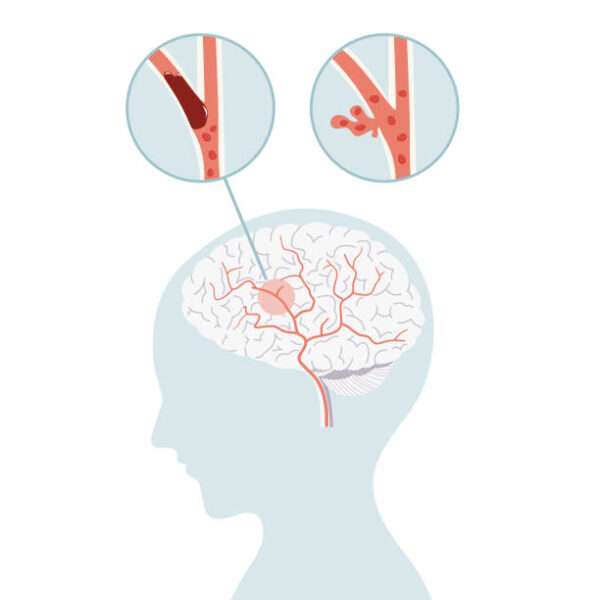

La enfermedad cerebrovascular oclusiva, también conocida como accidente cerebrovascular isquémico, es una condición patológica caracterizada por una interrupción en el flujo sanguíneo hacia una región del cerebro, lo que resulta en la falta de oxígeno y nutrientes esenciales para el funcionamiento normal de las células cerebrales. Esta condición es provocada principalmente por la presencia de obstrucciones en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. A diferencia de otros tipos de enfermedades cerebrovasculares, como las hemorragias cerebrales, la enfermedad cerebrovascular isquémica tiene como principal causa la oclusión de los vasos sanguíneos, generalmente por la presencia de émbolos o la formación de trombos.

En los accidentes cerebrovasculares isquémicos, la interrupción del flujo sanguíneo es habitualmente consecuencia de embolias, es decir, fragmentos de material que se desplazan a través del torrente sanguíneo desde su lugar de origen hasta los vasos cerebrales más pequeños, donde provocan una obstrucción. Los émbolos pueden originarse en diversas partes del organismo, pero las fuentes más comunes son el corazón y las arterias grandes. En el caso de los émbolos procedentes del corazón, la causa más frecuente es la fibrilación auricular, que genera coágulos sanguíneos que pueden viajar hacia las arterias cerebrales, dando lugar a un accidente cerebrovascular isquémico.

Por otro lado, aproximadamente el 25 % de los accidentes cerebrovasculares isquémicos tienen como origen los émbolos provenientes de las arterias extracraneales, siendo la arteria carótida interna la fuente más común de estos émbolos. Esta arteria, que se encuentra en la región del cuello y se ramifica para suministrar sangre al cerebro, es especialmente susceptible al desarrollo de aterosclerosis, una condición en la que las paredes de los vasos sanguíneos se engrosan y endurecen debido a la acumulación de placas de grasa, colesterol y otras sustancias. Esta acumulación puede generar una disminución del calibre de la arteria, favoreciendo la formación de coágulos que, al desprenderse, pueden viajar hasta el cerebro y obstruir vasos de menor tamaño, causando un accidente cerebrovascular isquémico.

Además, el arco aórtico, que es la arteria principal que surge del corazón y se dirige hacia la cabeza y los brazos, también puede ser una fuente de émbolos ateroembólicos. En este caso, la aterosclerosis en el arco aórtico puede producir fragmentos de placa que se desplazan hacia las arterias cerebrales. Aunque esta fuente es menos común que las mencionadas anteriormente, puede resultar en accidentes cerebrovasculares severos cuando los émbolos alcanzan vasos cerebrales más pequeños.

En algunos casos, la circulación colateral —es decir, la existencia de vasos sanguíneos secundarios que pueden suplir temporalmente la función de los principales— puede restablecer el flujo sanguíneo hacia las áreas cerebrales afectadas. Este fenómeno puede dar lugar a una reversión parcial o total de la isquemia, lo que se manifiesta clínicamente como un ataque isquémico transitorio (AIT). Los AIT son episodios breves de disfunción neurológica que se resuelven en menos de 24 horas sin causar daño permanente en el cerebro. Sin embargo, los AIT son considerados un signo de advertencia importante, ya que indican un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico completo en el futuro cercano.

A pesar de la recuperación temporal que puede proporcionar la circulación colateral, los pacientes que experimentan un AIT tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un accidente cerebrovascular completo, debido a la persistencia de factores de riesgo subyacentes como la aterosclerosis, la hipertensión, la fibrilación auricular y otros trastornos cardiovasculares.

En cuanto a las localizaciones más comunes de la enfermedad cerebrovascular oclusiva, es importante señalar que, si bien la aterosclerosis de las arterias extracraneales, particularmente la carótida interna, es la causa más frecuente de accidente cerebrovascular isquémico en las poblaciones occidentales, las lesiones ateroscleróticas intracraneales son mucho menos comunes. Sin embargo, en algunas poblaciones asiáticas, como las de Japón y China, las lesiones ateroscleróticas intracraneales son más prevalentes y constituyen la principal causa de enfermedad cerebrovascular, lo que sugiere una variabilidad geográfica en la presentación de esta patología.

Manifestaciones clínicas

La distinción entre un ataque isquémico transitorio y un accidente cerebrovascular isquémico se encuentra en la duración y persistencia de los síntomas neurológicos. Un ataque isquémico transitorio, también conocido como AIT, se caracteriza por una interrupción temporal del flujo sanguíneo en una región del cerebro, lo que provoca una disfunción neurológica que generalmente dura desde unos pocos segundos hasta minutos, aunque en algunos casos puede persistir hasta un máximo de 24 horas. En contraste, un accidente cerebrovascular isquémico se define por la presencia de síntomas neurológicos que permanecen más allá de las 24 horas, indicando que el daño cerebral es irreversible y que la falta de suministro sanguíneo ha causado un daño más significativo en las células cerebrales.

El AIT es un fenómeno transitorio, en el que la falta de oxígeno y nutrientes en el cerebro debido a una obstrucción temporal del flujo sanguíneo provoca alteraciones funcionales en las áreas afectadas. Sin embargo, debido a la restauración parcial o completa del flujo sanguíneo, los síntomas se resuelven sin que haya daño permanente en el tejido cerebral. La resolución rápida de los síntomas de un AIT indica que la isquemia no ha sido lo suficientemente prolongada como para causar muerte celular cerebral irreversible. En cambio, en el accidente cerebrovascular isquémico, la interrupción del flujo sanguíneo es más prolongada, lo que provoca una pérdida de tejido cerebral que da lugar a síntomas persistentes, como debilidad, parálisis, alteraciones sensoriales, entre otros.

Las lesiones más comunes asociadas con la enfermedad carotídea, especialmente la aterosclerosis de la arteria carótida interna, afectan principalmente la circulación anterior del cerebro, lo que puede involucrar áreas de la corteza cerebral encargadas de funciones motoras y sensoriales. La arteria carótida interna es una de las principales fuentes de irrigación sanguínea para el cerebro, y cuando esta arteria se ve afectada por la presencia de placas ateroscleróticas, se pueden generar embolias que bloquean las pequeñas ramas que suministran sangre a la corteza cerebral. Como resultado, los síntomas más frecuentes en estos casos incluyen déficits motores (como debilidad o parálisis) y sensoriales (como pérdida de sensibilidad o alteraciones en la percepción del tacto), que son características de un accidente cerebrovascular isquémico en las áreas de la corteza cerebral correspondientes.

En el contexto de la afectación de la circulación carotídea, un tipo específico de síntoma es la pérdida temporal de la visión en un solo ojo, conocida como «amaurosis fugax». Este fenómeno se produce cuando los émbolos se desplazan hacia las arterias que irrigan la retina, lo que provoca una isquemia transitoria en la retina y lleva a la pérdida temporal de la visión en uno de los ojos. La amaurosis fugax es a menudo descrita como un «velo» que cubre parcialmente el campo visual, y es un signo de advertencia importante, ya que puede preceder a un accidente cerebrovascular isquémico completo, especialmente en personas con enfermedad aterosclerótica en las arterias carotídeas.

En cuanto a la circulación posterior, que se refiere a los vasos sanguíneos que irrigan el tronco cerebral, el cerebelo y las áreas visuales del cerebro, los síntomas derivados de la aterosclerosis en los sistemas basilares vertebrales son mucho menos comunes que aquellos relacionados con la circulación anterior. La circulación posterior, en particular, tiene un papel crucial en la irrigación de estructuras cerebrales responsables del equilibrio, la coordinación y la visión. Cuando los vasos que irrigan estas áreas se ven afectados por la aterosclerosis, pueden producirse síntomas como mareos, inestabilidad, pérdida de coordinación y visión borrosa o doble. Sin embargo, estos síntomas son menos frecuentes en comparación con los síntomas derivados de la enfermedad carotídea, debido a la menor prevalencia de la aterosclerosis en las arterias vertebrales y basilares en comparación con las arterias carótidas.

Un fenómeno que se puede observar en pacientes con enfermedad cerebrovascular es la presencia de ruidos en la arteria carótida, conocidos como soplos carotídeos. Estos ruidos son causados por el flujo turbulento de sangre a través de una arteria estrechada por la aterosclerosis, y son detectados mediante la auscultación de la zona cervical. Sin embargo, es importante destacar que existe una mala correlación entre el grado de estenosis (estrechamiento de la arteria) y la presencia del soplo. Es decir, un soplo carotídeo no siempre indica que exista una estenosis severa, y la ausencia de un soplo no descarta la presencia de una obstrucción significativa en la arteria. Además, la presencia de un soplo carotídeo no se correlaciona de manera consistente con el riesgo de accidente cerebrovascular. Si bien los soplos carotídeos pueden ser un indicio de que hay algún grado de obstrucción en la arteria, no deben considerarse como un marcador confiable para predecir un evento cerebrovascular.

Finalmente, los síntomas no focales, tales como mareos, vértigo e inestabilidad, raramente se asocian con la aterosclerosis cerebrovascular. Estos síntomas son más comunes en otros trastornos, como problemas vestibulares o trastornos metabólicos, y aunque pueden estar presentes en algunos casos de enfermedad cerebrovascular, no son típicos de la aterosclerosis de las arterias carótidas o vertebrales. En general, los síntomas de la enfermedad cerebrovascular tienden a ser focales, es decir, afectan a una región específica del cuerpo en función de la zona cerebral que ha sido afectada por la falta de flujo sanguíneo.

Exámenes complementarios

La evaluación precisa del grado de estenosis en las arterias carótidas es un paso fundamental en la toma de decisiones clínicas relacionadas con el manejo de la enfermedad cerebrovascular, particularmente en el contexto de la prevención de accidentes cerebrovasculares. La estenosis carotídea, que se refiere al estrechamiento de las arterias carótidas debido a la acumulación de placas ateroscleróticas, puede comprometer el flujo sanguíneo cerebral y aumentar el riesgo de embolias y eventos cerebrovasculares. Por lo tanto, la capacidad de detectar, clasificar y evaluar con precisión el grado de esta estenosis es esencial para determinar el tratamiento adecuado, que podría incluir opciones como la cirugía de endarterectomía carotídea o la colocación de un stent.

En este contexto, la ecografía dúplex se considera la modalidad de imagen de elección para la evaluación de la estenosis carotídea debido a su alta especificidad y sensibilidad. Esta técnica combina la ecografía Doppler con la imagen bidimensional convencional para proporcionar una evaluación detallada tanto de la anatomía de los vasos sanguíneos como de la hemodinámica del flujo sanguíneo. La ecografía dúplex es particularmente valiosa porque permite detectar de manera eficiente y no invasiva el grado de estenosis en la bifurcación carótida, que es una de las áreas más frecuentes de obstrucción debido a la aterosclerosis. Además, la ecografía dúplex tiene la ventaja de ser una técnica accesible, de bajo costo, sin radiación y repetible, lo que la convierte en una herramienta ideal para el monitoreo continuo de pacientes con riesgo de enfermedad cerebrovascular.

La ecografía dúplex puede identificar cambios en la velocidad del flujo sanguíneo, que se correlacionan con el grado de estenosis. En caso de una estenosis significativa, la velocidad del flujo aumenta en las áreas proximales a la obstrucción, mientras que disminuye en las áreas distales a la estenosis. Además, la técnica es capaz de detectar la presencia de turbulencia en el flujo sanguíneo, que es indicativa de una obstrucción severa. A través de este análisis, la ecografía dúplex no solo es capaz de clasificar el grado de estenosis, sino que también ofrece información crucial para la toma de decisiones clínicas en cuanto a la necesidad de intervención.

Por otro lado, la resonancia magnética angiográfica (MRA) y la tomografía computarizada angiográfica (CTA) son técnicas avanzadas de imagen que permiten una visualización detallada de toda la anatomía del sistema cerebrovascular, desde el arco aórtico hasta las arterias intracraneales. Estas modalidades permiten obtener una representación tridimensional precisa de la circulación arterial, lo que facilita la identificación de estenosis, aneurismas o malformaciones vasculares. Sin embargo, tanto la MRA como la CTA pueden presentar limitaciones en términos de precisión, ya que pueden ocasionar hallazgos falsos positivos o falsos negativos. Un falso positivo puede surgir si se interpreta una imagen como indicativa de estenosis cuando en realidad no existe, lo que podría llevar a intervenciones innecesarias. Por el contrario, un falso negativo puede ocurrir si la imagen no detecta una estenosis que realmente está presente, lo que podría retrasar el tratamiento adecuado y aumentar el riesgo de complicaciones.

Dado que la decisión de intervenir en casos de estenosis carotídea depende en gran medida de la evaluación precisa del grado de obstrucción, es recomendable que se utilicen al menos dos modalidades de imagen para confirmar el diagnóstico. La combinación de ecografía dúplex con MRA o CTA puede aumentar significativamente la precisión diagnóstica y reducir el riesgo de errores de interpretación. Esta estrategia multimodal es especialmente útil en situaciones en las que los hallazgos de una sola técnica no son concluyentes o cuando se sospechan anomalías en áreas difíciles de visualizar con una sola modalidad.

En aquellos casos en los que se considere necesaria una intervención, como la colocación de un stent en la arteria carótida o cuando otras modalidades de imagen están contraindicadas (por ejemplo, en pacientes con claustrofobia que no pueden someterse a resonancia magnética o en pacientes con insuficiencia renal que no toleran los medios de contraste utilizados en la tomografía computarizada), la angiografía cerebral diagnóstica se reserva como un procedimiento de última instancia. La angiografía cerebral proporciona una visualización directa y detallada de las arterias cerebrales mediante el uso de medios de contraste y fluoroscopia, y es el estándar de referencia para la evaluación precisa de la anatomía vascular en situaciones complejas. Además, se utiliza en el caso de intervenciones terapéuticas, como la inserción de stents carotídeos, ya que permite una planificación precisa del procedimiento.

Tratamiento

El manejo de la estenosis carotídea, especialmente en relación con el tratamiento quirúrgico, ha sido objeto de numerosos estudios clínicos debido a su impacto en la prevención de accidentes cerebrovasculares. La estenosis carotídea, que es el estrechamiento de las arterias carótidas a causa de la aterosclerosis, es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Sin embargo, el enfoque terapéutico varía dependiendo de si el paciente es sintomático o asintomático, ya que la intervención y las recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico dependen de la presencia de síntomas, el grado de estenosis y la salud general del paciente.

Pacientes asintomáticos: En pacientes con estenosis carotídea asintomática, es decir, aquellos que no presentan síntomas neurológicos, el tratamiento quirúrgico ha demostrado ser eficaz en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular a largo plazo. Los grandes estudios clínicos han mostrado que la tasa de accidente cerebrovascular a 5 años en estos pacientes puede reducirse significativamente, pasando del 11,5 % al 5,0 % con la intervención quirúrgica en casos de estenosis carotídea grave (más del 60 % de estrechamiento). Estos hallazgos sugieren que, aunque los pacientes asintomáticos no presenten signos clínicos evidentes de daño cerebral, la cirugía puede prevenir eventos cerebrovasculares futuros y mejorar el pronóstico a largo plazo.

Sin embargo, la indicación para la intervención quirúrgica en estos pacientes no es automática. La decisión de realizar una cirugía depende de una evaluación individualizada que considere el riesgo de la intervención y la expectativa de vida del paciente. Para que los beneficios de la cirugía sean significativos, es crucial que el riesgo quirúrgico sea bajo y que el paciente tenga una esperanza de vida superior a 5 años, de manera que los beneficios de la intervención superen los riesgos asociados con el procedimiento quirúrgico.

En pacientes con estenosis carotídea asintomática de grado leve a moderado (30-50 % de estrechamiento), generalmente no se recomienda la intervención quirúrgica. En estos casos, el enfoque más adecuado es el monitoreo continuo de la condición junto con una modificación agresiva de los factores de riesgo. Esto incluye el control de la hipertensión, la reducción de los niveles de colesterol, la corrección de la diabetes, y la recomendación de cambios en el estilo de vida, como la cesación del tabaquismo y la adopción de una dieta saludable. Además, el uso de estatinas de alta potencia ha mostrado ser tan eficaz como la intervención quirúrgica en la reducción del riesgo de eventos cerebrovasculares. Las estatinas no solo disminuyen los niveles de colesterol LDL, sino que también tienen efectos antiinflamatorios que pueden estabilizar las placas ateroscleróticas, reduciendo así el riesgo de embolias. El estudio CREST2, patrocinado por los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, está actualmente evaluando la eficacia de la modificación del estilo de vida y el tratamiento con estatinas en comparación con la intervención quirúrgica en pacientes con estenosis carotídea asintomática, lo que puede proporcionar más evidencia sobre las mejores opciones de tratamiento para esta población.

Una complicación significativa de la estenosis carotídea es la posibilidad de que una placa aterosclerótica se vuelva inestable, lo que puede llevar a la embolización de fragmentos de la placa hacia el cerebro, aumentando el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico. En pacientes con estenosis carotídea que experimentan una progresión repentina de la enfermedad, es probable que la placa sea inestable, lo que representa un riesgo particularmente alto para la ocurrencia de un accidente cerebrovascular embólico. En estos casos, la intervención temprana, ya sea quirúrgica o endovascular, puede ser crítica para prevenir eventos cerebrovasculares graves.

Pacientes sintomáticos: En pacientes que ya han experimentado síntomas de enfermedad cerebrovascular, como un ataque isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular, la intervención quirúrgica tiene un papel claramente establecido. Los estudios aleatorios han demostrado que los pacientes con estenosis carotídea ipsilateral significativa (más del 70 % de estrechamiento) que han sufrido un ataque isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular se benefician de la intervención quirúrgica, ya que esta puede reducir de manera significativa el riesgo de un segundo evento cerebrovascular. La endarterectomía carotídea, que implica la remoción de la placa aterosclerótica del interior de la arteria carótida, es la intervención quirúrgica más comúnmente utilizada en estos casos. En ciertos pacientes seleccionados, el stent carotídeo también puede ser una opción, especialmente en aquellos con contraindicaciones para la cirugía abierta o aquellos con anatomía vascular difícil que hace la endarterectomía complicada.

La intervención quirúrgica en estos pacientes debe ser idealmente realizada dentro de las dos semanas posteriores al evento cerebrovascular inicial. Este enfoque es crucial, ya que los retrasos en la intervención aumentan el riesgo de un segundo accidente cerebrovascular. Si la intervención se realiza dentro de este marco temporal, se puede reducir significativamente la probabilidad de un evento recurrente, mejorando el pronóstico a largo plazo del paciente. La rapidez con que se lleva a cabo la intervención tiene un impacto directo en la prevención de complicaciones mayores y en la mejoría de la calidad de vida del paciente a largo plazo.

En pacientes con estenosis carotídea moderada (50-69 %), la decisión de realizar una intervención quirúrgica depende de la evaluación individualizada del beneficio potencial. Si bien la intervención puede no estar indicada en todos los casos, estudios sugieren que una intervención quirúrgica podría ser beneficiosa en aquellos con síntomas que podrían estar asociados con el estrechamiento de la arteria, aunque el grado de estenosis no sea severo. Esto se debe a que, en estos pacientes, el beneficio de la prevención de un segundo evento cerebrovascular puede superar los riesgos asociados con la cirugía.

Complicaciones

La intervención quirúrgica en la arteria carótida, ya sea a través de endarterectomía carotídea o angioplastia con colocación de stent, tiene como principal objetivo reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con estenosis significativa de la arteria carótida, una condición que aumenta la probabilidad de embolias cerebrales y eventos isquémicos. Sin embargo, como ocurre con cualquier intervención quirúrgica, estos procedimientos conllevan riesgos de complicaciones que deben ser cuidadosamente evaluados para determinar si el beneficio terapéutico supera los riesgos potenciales.

La complicación más común tras la intervención en la arteria carótida es la lesión de los nervios craneales, particularmente el nervio vago, que puede verse afectado durante la diseminación de la arteria o la manipulación de los tejidos circundantes. La lesión del nervio vago puede provocar disfunciones como la alteración de la voz (disfonía) o problemas con la deglución, ya que este nervio está involucrado en la inervación de la laringe y otros músculos relacionados con la deglución. Este tipo de complicación tiene una tasa aproximada de entre 1 y 2 % en procedimientos como la endarterectomía carotídea.

Otra complicación no infrecuente, aunque generalmente menos grave, es el hematoma postoperatorio en la región cervical, que puede ocurrir como resultado de sangrado en el sitio quirúrgico. Un hematoma grande puede ejercer presión sobre las vías respiratorias y, en casos severos, poner en riesgo la respiración del paciente, lo que requiere una intervención urgente.

Sin embargo, la complicación más temida y potencialmente más grave es el accidente cerebrovascular causado por embolización u oclusión de la arteria carótida durante el procedimiento. Los émbolos, que son fragmentos de placas ateroscleróticas u otros depósitos que se desprenden de la arteria durante la manipulación, pueden desplazarse hacia el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular isquémico. Este tipo de complicación es una de las principales razones por las cuales la intervención en la arteria carótida debe ser cuidadosamente planificada y realizada por equipos experimentados, dado que la embolización puede anular los beneficios del tratamiento si el evento cerebrovascular no es prevenido.

La Asociación Americana del Corazón ha establecido límites para las tasas de morbilidad y mortalidad aceptables en los pacientes que se someten a intervenciones carótidas. Estos límites son estrictos debido a que las tasas de complicaciones elevadas pueden comprometer los beneficios del tratamiento y, en algunos casos, hacer que el riesgo de la intervención supere el beneficio esperado. En pacientes con estenosis carotídea asintomática, la tasa de morbilidad y mortalidad combinadas aceptables debe ser inferior al 3 %. Para los pacientes que han experimentado un ataque isquémico transitorio (AIT), la tasa máxima aceptable de complicaciones es del 5 %. En pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular, el límite es del 7 %. Las tasas superiores a estos umbrales indican que los riesgos asociados con la intervención son demasiado altos para justificar el procedimiento.

La endarterectomía carotídea (CEA) es el tratamiento quirúrgico más común para la estenosis carotídea grave y ha demostrado ser eficaz para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, como se mencionó, este procedimiento conlleva riesgos inherentes. El riesgo de accidente cerebrovascular durante la endarterectomía carotídea es generalmente bajo, en el rango del 1 al 2 %. Sin embargo, el procedimiento también presenta un riesgo del 1-2 % de causar una lesión permanente del nervio craneal, principalmente debido a la manipulación de la arteria carótida y los nervios cercanos durante la cirugía. Además, el riesgo de infarto de miocardio (IM) es una preocupación importante, ya que muchos pacientes con estenosis carotídea también presentan enfermedad arterial coronaria comórbida. Las tasas de infarto de miocardio postoperatorio son de aproximadamente 2-6 %, lo que destaca la necesidad de una evaluación cardiovascular completa antes de realizar la intervención quirúrgica.

La angioplastia con colocación de stent en la arteria carótida es una opción menos invasiva que la endarterectomía, pero también conlleva sus propios riesgos. En comparación con la endarterectomía carotídea, el riesgo de accidente cerebrovascular en la colocación de stent es generalmente del 1-2 % en el enfoque transcervical (a través del cuello), y del 3-4 % en el enfoque transfemoral (a través de la ingle). Este riesgo de accidente cerebrovascular es más alto en el enfoque transfemoral, debido a la mayor distancia y la complejidad de los pasos necesarios para llegar a la arteria carótida.

Además, el stent carotídeo tiene peores resultados en pacientes mayores de 70 años o en mujeres, lo que resalta la importancia de individualizar el enfoque de tratamiento en función de la edad y el sexo del paciente. El stent carotídeo tiene ventajas sobre la endarterectomía en casos reoperatorios, pacientes con radioterapia previa en la zona del cuello o cuando las bifurcaciones carótidas son muy altas, lo que dificulta el acceso quirúrgico directo. Sin embargo, los riesgos de embolización durante el procedimiento son mayores, especialmente cuando la arteria carótida presenta una considerable calcificación. A pesar de las técnicas de protección embólica, como los filtros de protección durante la colocación del stent, los émbolos pueden liberarse y causar un accidente cerebrovascular isquémico.

El enfoque transcervical del stent carotídeo ha mostrado ser más ventajoso en algunos aspectos, ya que evita el paso a través del arco aórtico, una zona que es particularmente propensa a generar embolias cuando la arteria carótida está calcificada. En este enfoque, la inversión del flujo sanguíneo protector cerebral se utiliza para reducir el riesgo de embolización, lo que ha mostrado tasas de embolización más bajas en comparación con el enfoque transfemoral.

Pronóstico

La estenosis carotídea, especialmente en pacientes con antecedentes de ataque isquémico transitorio (AIT) o accidente cerebrovascular menor, es un factor de riesgo crítico para la progresión hacia eventos cerebrovasculares más graves en el futuro cercano. Los estudios han demostrado que aproximadamente el veinticinco por ciento de los pacientes con estenosis carotídea y un episodio previo de AIT o accidente cerebrovascular menor experimentarán más isquemia cerebral dentro de los 18 meses posteriores al evento inicial. Este riesgo es particularmente elevado en los primeros seis meses, un periodo en el que la probabilidad de recurrencia es más alta. La prevalencia de eventos cerebrovasculares recurrentes en este grupo de pacientes subraya la necesidad de una vigilancia estrecha y una intervención terapéutica temprana.

La patología aterosclerótica en las arterias carótidas puede no solo provocar el primer evento cerebrovascular, sino también predisponer a los pacientes a sufrir episodios recurrentes. En los pacientes con AIT o accidente cerebrovascular menor, la estenosis carotídea representa una fuente continua de embolización y reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. La placa aterosclerótica, que origina la estenosis, puede seguir evolucionando y, si no se maneja adecuadamente, puede desencadenar nuevos episodios de isquemia cerebral. La gran mayoría de estos eventos se producen dentro de los primeros seis meses después del evento inicial, lo que enfatiza la importancia de una intervención precoz para reducir el riesgo de recurrencia.

Este fenómeno se ha observado en varios estudios, que sugieren que alrededor del veinticinco por ciento de los pacientes con estenosis carotídea significativa y un evento isquémico menor tendrán nuevos episodios isquémicos dentro de los 18 meses, lo que indica la naturaleza progresiva de la enfermedad en este contexto. La alta tasa de recurrencia durante los primeros seis meses refleja el riesgo de embolización persistente de las placas ateroscleróticas, que son una causa frecuente de los eventos cerebrovasculares recurrentes.

Históricamente, se consideraba que los pacientes con estenosis carotídea asintomática tenían una tasa anual de accidente cerebrovascular de poco más del 2 %. Sin embargo, con el advenimiento de las terapias farmacológicas, como las estatinas, que tienen efectos pleiotrópicos, incluyendo la estabilización de las placas ateroscleróticas y la reducción de la inflamación, esta tasa de incidencia puede haber disminuido. Las estatinas, al disminuir los niveles de colesterol LDL y reducir la inflamación local en la placa, han mostrado ser eficaces en la prevención de la progresión de la estenosis carotídea y en la reducción del riesgo de eventos cerebrovasculares en pacientes asintomáticos. Esto ha llevado a un cambio en las recomendaciones de manejo, donde la modificación agresiva de los factores de riesgo es ahora un componente central del tratamiento.

A pesar de la eficacia de las estatinas, la estenosis carotídea asintomática sigue siendo una condición de alto riesgo, y la vigilancia periódica sigue siendo crucial para detectar la progresión de la enfermedad. Se recomienda realizar ecografías carotídeas prospectivas al menos una vez al año en pacientes con estenosis carotídea asintomática conocida, para monitorear la progresión de la placa y evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular. Un aumento en el grado de estenosis o la aparición de características que sugieren que la placa es inestable (por ejemplo, mayor heterogeneidad o calcificación) puede indicar un mayor riesgo de embolización y justificar la intervención quirúrgica o endovascular.

Un aspecto importante a considerar en el manejo de los pacientes con estenosis carotídea es la presencia de enfermedad arterial coronaria (CAD, por sus siglas en inglés) concomitante, que es común en este grupo de pacientes. La CAD no solo es un factor de riesgo adicional para eventos cardiovasculares, sino que también juega un papel significativo en la evaluación del riesgo perioperatorio y el pronóstico a largo plazo de los pacientes con estenosis carotídea. La presencia de CAD concomitante aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares durante la intervención carótida, y los pacientes con esta comorbilidad tienen un mayor riesgo de infarto de miocardio postoperatorio después de procedimientos como la endarterectomía carotídea o la colocación de stents.

Por lo tanto, es fundamental que los pacientes con estenosis carotídea, especialmente aquellos con CAD concomitante, reciban una modificación agresiva de los factores de riesgo, independientemente de si se les ha indicado una intervención quirúrgica o no. Esto incluye el control de la hipertensión, la reducción de los niveles de colesterol con estatinas de alta potencia, el control de la diabetes y la cesación del tabaquismo. Estas medidas no solo son esenciales para prevenir el accidente cerebrovascular, sino también para mejorar la salud cardiovascular global y reducir el riesgo de eventos adversos a largo plazo, como infartos de miocardio y muerte súbita.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

Originally posted on 10 de noviembre de 2024 @ 11:10 AM