La meningitis meningocócica es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Neisseria meningitidis, que se clasifica en varios serogrupos principales, entre los cuales destacan los grupos A, B, C, Y y W-135, aunque existen otros menos comunes. Esta bacteria es un habitante frecuente de la nasofaringe humana, y se estima que hasta un 40% de la población puede portar estos microorganismos en esta región sin presentar síntomas ni enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las personas colonizadas no desarrollan la infección clínica; solo un pequeño porcentaje progresa a enfermedad activa.

La transmisión de Neisseria meningitidis ocurre a través de gotículas respiratorias y de secreciones faríngeas, facilitando su contagio en ambientes cerrados o con contacto cercano. La manifestación clínica de la enfermedad puede variar considerablemente. En algunos casos, la infección se presenta como meningococcemia, una forma grave y súbita de septicemia que no siempre involucra inflamación meníngea. En otros, la meningococcemia puede ir acompañada de meningitis, o la enfermedad puede manifestarse exclusivamente como meningitis, caracterizada por inflamación de las meninges.

Además, se han descrito casos raros de meningococcemia recurrente, en los que el paciente presenta episodios repetidos de fiebre, erupción cutánea y artritis. Este cuadro se observa principalmente en personas con deficiencias en componentes terminales del sistema del complemento, lo que compromete su capacidad para eliminar eficazmente a la bacteria. Asimismo, individuos sin bazo, un órgano fundamental en la defensa inmunitaria contra ciertas bacterias encapsuladas como Neisseria meningitidis, presentan un mayor riesgo de desarrollar infecciones invasivas por esta bacteria.

Manifestaciones clínicas

La meningitis meningocócica se manifiesta clínicamente con una constelación de signos y síntomas que reflejan una respuesta inflamatoria sistémica intensa, así como una afectación directa del sistema nervioso central. Entre las manifestaciones iniciales más frecuentes se encuentran la fiebre elevada de aparición súbita, escalofríos intensos, náuseas, vómito y cefalea persistente. Además, es común que el paciente refiera dolor en la región lumbar, el abdomen y las extremidades, lo que refleja la diseminación sistémica de la infección y la activación de múltiples mediadores inflamatorios.

En casos más graves o avanzados, la afectación cerebral puede progresar rápidamente, generando un deterioro del estado de conciencia que puede expresarse como confusión, delirio, convulsiones o incluso coma. Sin embargo, en poblaciones vulnerables, como lactantes o adultos mayores, los signos clásicos de meningitis, como la fiebre o la rigidez de nuca, pueden estar ausentes o ser mínimos, predominando en cambio alteraciones inespecíficas del estado mental, como somnolencia, irritabilidad o letargia, lo que puede dificultar el diagnóstico clínico precoz.

Al examen físico, la rigidez de nuca y de la musculatura paravertebral es una característica común, resultado de la irritación meníngea. Algunos hallazgos clínicos como el signo de Kernig —dolor en los músculos isquiotibiales al intentar extender la pierna con la cadera flexionada a 90 grados—, y el signo de Brudzinski —flexión refleja de las rodillas al flexionar el cuello—, pueden apoyar el diagnóstico. No obstante, estos signos son específicos, es decir, su presencia es sugestiva de meningitis, pero no son suficientemente sensibles, ya que pueden estar ausentes en muchos casos confirmados.

Una característica distintiva de la meningitis meningocócica es la aparición de una erupción petequial generalizada, que puede afectar no solo la piel de las extremidades inferiores y las zonas de presión, sino también las mucosas. Estas petequias pueden variar en tamaño, desde pequeñas lesiones puntiformes hasta equimosis extensas, e incluso áreas de necrosis cutánea que evolucionan a gangrena. Esta manifestación cutánea es indicativa de una vasculitis fulminante y coagulación intravascular diseminada, eventos frecuentes en el contexto de meningococcemia.

Exámenes diagnósticos

En el contexto clínico de una meningitis de origen bacteriano, como la meningitis meningocócica, el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido mediante punción lumbar proporciona hallazgos fundamentales para el diagnóstico. Este líquido, que normalmente es claro y con muy pocas células, se presenta alterado de forma significativa durante la infección. Suele adquirir un aspecto turbio o francamente purulento, lo que refleja una intensa respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo. Este cambio visual se correlaciona con un aumento marcado en la presión de apertura, lo que indica hipertensión intracraneal secundaria al proceso inflamatorio.

Desde el punto de vista bioquímico, el líquido cefalorraquídeo típicamente presenta una elevación significativa en la concentración de proteínas, producto de la permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica y del paso de proteínas plasmáticas al espacio meníngeo. De manera simultánea, la concentración de glucosa se encuentra disminuida, dado que las bacterias consumen este sustrato rápidamente y, además, se ve comprometido el transporte de glucosa hacia el líquido cefalorraquídeo. Estos patrones —hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia— son característicos de las meningitis bacterianas agudas.

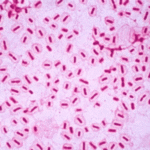

El recuento celular del líquido cefalorraquídeo se incrementa notablemente, generalmente superando las 1,000 células por microlitro, con predominio absoluto de leucocitos polimorfonucleares, reflejo de una respuesta inmune aguda contra la infección. En el caso específico de la meningitis meningocócica, es posible observar diplococos gramnegativos localizados en el interior de estas células, lo que constituye una evidencia directa del agente patógeno. Sin embargo, la ausencia de bacterias visibles en una tinción de Gram no excluye el diagnóstico, especialmente si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico previo, lo que puede disminuir la carga bacteriana detectable.

Además del análisis directo del líquido cefalorraquídeo, el aislamiento del microorganismo puede lograrse mediante cultivos de muestras obtenidas de sangre, secreciones faríngeas o incluso de contenido de lesiones petequiales. En situaciones en que el diagnóstico es difícil, la detección del polisacárido capsular de Neisseria meningitidis mediante pruebas de aglutinación con partículas de látex en muestras de líquido cefalorraquídeo o de orina puede ser útil, especialmente en pacientes que han iniciado tratamiento antibiótico. Sin embargo, esta técnica tiene una sensibilidad limitada, que varía entre el 60 y el 80 por ciento.

Un aspecto clínico crítico a tener en cuenta en las infecciones meningocócicas es la posible aparición de coagulación intravascular diseminada. Esta complicación refleja una activación descontrolada del sistema de coagulación, lo que conduce a la formación de microtrombos y a la vez a un consumo excesivo de factores de coagulación, generando un estado hemorrágico. Suele manifestarse en pacientes con un cuadro toxémico severo y lesiones cutáneas equimóticas, las cuales pueden evolucionar a necrosis cutánea. Este fenómeno representa una emergencia médica que puede comprometer rápidamente la vida del paciente si no se trata de forma intensiva y multidisciplinaria.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la meningitis meningocócica es fundamental debido a la superposición de manifestaciones clínicas con otras enfermedades infecciosas que también afectan el sistema nervioso central y pueden presentar características similares, como fiebre, alteraciones del estado mental, rigidez de nuca y erupciones cutáneas.

En particular, una de las características distintivas pero no exclusivas de la meningitis meningocócica es la presencia de un exantema petequial, el cual resulta de una vasculitis aguda o de fenómenos de coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, este hallazgo también puede observarse en otras enfermedades infecciosas, lo que exige un abordaje clínico cuidadoso y el uso de estudios complementarios para una correcta diferenciación etiológica.

Entre las enfermedades que deben considerarse en el diagnóstico diferencial se encuentran las infecciones por rickettsias, un grupo de bacterias intracelulares obligadas que pueden provocar fiebre manchada, tifus y otras formas de fiebre exantemática. Estas infecciones suelen presentarse con fiebre alta, malestar general y un exantema petequial o maculopapular que puede confundirse con el de la meningococcemia, especialmente en etapas tempranas. No obstante, suelen acompañarse de antecedentes epidemiológicos particulares, como exposición a garrapatas o pulgas, y pueden distinguirse mediante pruebas serológicas o moleculares específicas.

Otra causa importante de erupciones petequiales es la infección por virus del grupo de los enterovirus, en particular los echovirus, los cuales pueden causar meningitis viral (también denominada meningitis aséptica). Aunque estas infecciones generalmente tienen un curso más benigno que la meningitis bacteriana, pueden manifestarse con fiebre, rigidez de nuca, vómito y exantemas cutáneos, lo que complica su distinción clínica inicial. En estos casos, el análisis del líquido cefalorraquídeo puede ser decisivo, ya que típicamente se encuentra claro, con menor número de células, predominio linfocitario, proteínas moderadamente elevadas y niveles normales de glucosa.

En casos más inusuales, otras infecciones bacterianas también pueden simular la presentación de una meningitis meningocócica. Por ejemplo, infecciones estafilocócicas diseminadas pueden generar fiebre, estado tóxico y lesiones cutáneas purpúricas o petequiales, particularmente en pacientes inmunocomprometidos o con dispositivos invasivos. Asimismo, la fiebre escarlatina, causada por Streptococcus pyogenes, puede acompañarse de exantema eritematoso difuso que puede confundirse con lesiones petequiales, aunque típicamente se asocia con faringitis, lengua enrojecida (“lengua en fresa”) y una descamación posterior de la piel.

Tratamiento

En el manejo clínico de la meningitis meningocócica, el inicio inmediato del tratamiento antimicrobiano constituye una prioridad absoluta, ya que la progresión de la enfermedad puede ser rápida y devastadora. Debido a esta urgencia, es esencial obtener muestras para hemocultivos antes de comenzar la terapia, con el objetivo de identificar el agente etiológico de forma microbiológica sin demorar el inicio del tratamiento empírico. En casos en los que el diagnóstico no es clínicamente evidente o cuando se sospechan lesiones ocupantes de espacio intracraneales, como abscesos o tumores, se recomienda realizar neuroimagen mediante tomografía computarizada o resonancia magnética antes de efectuar la punción lumbar, para evitar complicaciones como la herniación cerebral. En estos casos, se deben administrar antibióticos de forma empírica sin esperar los resultados de imagen.

El antibiótico de elección tradicional para Neisseria meningitidis ha sido la penicilina G sódica en solución acuosa, administrada por vía intravenosa a dosis altas —específicamente, cuatro millones de unidades cada cuatro horas—, lo que asegura concentraciones bactericidas en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en los últimos años se ha documentado un incremento en la prevalencia de cepas de Neisseria meningitidis con sensibilidad intermedia a la penicilina, especialmente en regiones de Europa. Estas cepas presentan concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) entre 0.1 y 1 microgramo por mililitro, lo que si bien no implica una resistencia absoluta, puede comprometer la eficacia terapéutica, especialmente en infecciones del sistema nervioso central donde se requiere una actividad bactericida rápida y sostenida.

Afortunadamente, estas cepas con sensibilidad intermedia han demostrado mantener una susceptibilidad plena a las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, que se ha convertido en una alternativa terapéutica eficaz. Este antibiótico, al administrarse a dosis de 2 gramos por vía intravenosa cada 12 horas, alcanza niveles adecuados en el líquido cefalorraquídeo incluso en presencia de inflamación meníngea, garantizando una cobertura efectiva contra Neisseria meningitidis y también contra otros patógenos potenciales, como Haemophilus influenzae o bacilos gramnegativos, cuya presencia no puede descartarse inicialmente.

En pacientes con alergia a la penicilina o cuando se sospecha una etiología diferente a Neisseria meningitidis, especialmente en contextos hospitalarios o inmunocomprometidos, la ceftriaxona representa una opción segura y de amplio espectro. El tratamiento debe mantenerse al menos durante cuatro días en adultos y cinco días en niños, aunque en casos de presentaciones clínicas graves o en aquellos con respuesta clínica lenta, la duración puede extenderse hasta siete días. Este abordaje terapéutico, inmediato y dirigido, es esencial para reducir la morbimortalidad asociada a la meningitis meningocócica y prevenir sus secuelas neurológicas a largo plazo.

Prevención

En la actualidad, la prevención de la enfermedad meningocócica se basa en la disponibilidad de vacunas específicas que ofrecen protección frente a los serogrupos más relevantes de Neisseria meningitidis, una bacteria con potencial epidémico y alta letalidad si no se trata oportunamente. Existen cuatro vacunas autorizadas que proporcionan inmunización contra distintos serogrupos de esta bacteria, los cuales se identifican según las características de su cápsula polisacárida, principal factor de virulencia y blanco inmunológico.

Dos de estas vacunas están diseñadas para proteger contra los serogrupos A, C, Y y W-135. Estas formulaciones son vacunas conjugadas, lo que significa que los antígenos polisacáridos capsulares han sido químicamente unidos a una proteína transportadora, como la toxina tetánica (en MenACWY-TT) o la proteína CRM197 derivada de Corynebacterium diphtheriae (en MenACWY-CRM). Esta conjugación mejora significativamente la inmunogenicidad, especialmente en niños pequeños y adolescentes, al inducir una respuesta inmune T-dependiente que promueve la formación de memoria inmunológica. Estas vacunas conjugadas están aprobadas para su uso en personas entre los 2 y los 55 años de edad, aunque en algunos países se han ampliado las indicaciones a otras poblaciones de riesgo, como adultos mayores o personas inmunocomprometidas.

Es importante destacar que la antigua vacuna polisacárida tetravalente (MPSV4), que también cubría los serogrupos A, C, Y y W-135 pero sin conjugación proteica, fue retirada del mercado en 2022. Esta vacuna, aunque útil en su momento, presentaba limitaciones significativas, como la incapacidad de generar memoria inmunológica y una eficacia reducida en menores de dos años. Su eliminación refleja el avance en la tecnología de vacunas hacia formulaciones más seguras y eficaces.

Por otro lado, el serogrupo B de Neisseria meningitidis requiere un enfoque vacunal distinto debido a que su cápsula polisacárida es poco inmunogénica y comparte similitudes estructurales con antígenos propios del organismo humano, lo que plantea desafíos de tolerancia inmunológica. Para abordar esta problemática, se desarrollaron dos vacunas específicas contra el serogrupo B: MenB-FHbp y MenB-4C. Estas vacunas utilizan proteínas de superficie altamente conservadas del meningococo B como antígenos, permitiendo una respuesta inmunitaria efectiva. Ambas están aprobadas para su uso en personas de entre 10 y 25 años, una franja etaria en la que el riesgo de enfermedad meningocócica es mayor debido a factores como convivencia en residencias estudiantiles y alta interacción social.

Es crucial entender que las vacunas MenB-FHbp y MenB-4C no son intercambiables, ya que difieren en su composición antigénica, esquema de administración y perfil inmunológico. Por tanto, se debe completar la serie vacunal con el mismo producto con el que se inició la inmunización.

Eliminar el estado de portador nasofaríngeo de meningococos constituye una estrategia preventiva eficaz en poblaciones cerradas y para evitar casos secundarios en contactos domiciliarios o en personas con contacto cercano. La rifampicina, a una dosis de 600 mg por vía oral dos veces al día durante 2 días; la ciprofloxacina, en una única dosis oral de 500 mg; o una dosis intramuscular única de 250 mg de ceftriaxona son opciones efectivas para este propósito.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Linder KA et al. JAMA patient page. Meningococcal meningitis. JAMA. 2019;321:1014. [PMID: 30860561]

- Mbaeyi SA et al. Meningococcal vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2020. 2020. MMWR Recomm Rep. 2020;69:1. [PMID: 33417592]

- McMillan M et al. Effectiveness of meningococcal vaccines at reducing invasive meningococcal disease and pharyngeal Neisseria meningitidis carriage: a systematic review and metaanalysis. Clin Infect Dis. 2021;73:e609. [PMID: 33212510]