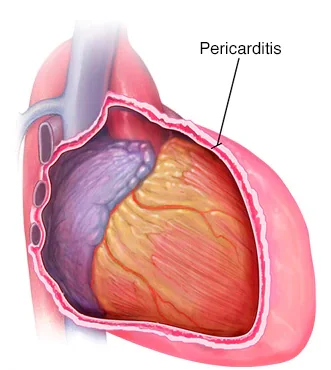

La inflamación del pericardio, que es la membrana que rodea el corazón, puede provocar un engrosamiento del tejido pericárdico, resultando en una condición conocida como pericarditis constrictiva. Este engrosamiento se debe a la formación de tejido fibroso que se adhiere a las estructuras circundantes. Este proceso restrictivo afecta la capacidad del corazón para llenarse adecuadamente durante la fase diastólica del ciclo cardíaco, lo que a su vez causa un aumento crónico en las presiones venosas. Esto se traduce en una serie de manifestaciones clínicas, que pueden incluir congestión venosa y disfunción cardíaca.

Históricamente, la tuberculosis ha sido reconocida como la causa más prevalente de pericarditis constrictiva, especialmente en regiones subdesarrolladas donde la prevalencia de esta enfermedad infecciosa es más alta. Sin embargo, en el contexto de los países desarrollados, la incidencia de pericarditis constrictiva secundaria a tuberculosis ha disminuido significativamente, convirtiéndose en un evento raro.

Es importante señalar que la pericarditis constrictiva rara vez se presenta tras episodios recurrentes de pericarditis, y el riesgo asociado con la pericarditis viral o idiopática es inferior al uno por ciento. Por otro lado, la probabilidad de desarrollar esta condición aumenta notablemente en el contexto de pericarditis mediada por el sistema inmunológico o asociada a neoplasias, donde se estima que la incidencia oscila entre el dos y el cinco por ciento. La situación más grave ocurre tras una pericarditis purulenta bacteriana, donde la tasa de desarrollo de pericarditis constrictiva puede llegar a ser entre el veinte y el treinta por ciento.

Además de estas etiologías infecciosas y autoinmunitarias, existen otros factores que pueden contribuir al desarrollo de la pericarditis constrictiva. Estos incluyen intervenciones quirúrgicas cardíacas previas, terapias de radiación dirigidas a la región torácica, así como trastornos del tejido conectivo que pueden alterar la estructura del pericardio. La comprensión de estas diversas causas es crucial para el diagnóstico y manejo adecuado de la pericarditis constrictiva, dado que su tratamiento puede implicar intervenciones médicas y quirúrgicas para aliviar la restricción y mejorar la función cardíaca.

Un número limitado de casos de pericarditis constrictiva puede ser inducido por medicamentos o ser secundario a diversas condiciones como trauma, asbestosis, sarcoidosis o uremia. En algunas ocasiones, se puede presentar simultáneamente un estado de taponamiento pericárdico y pericarditis constrictiva, lo que se conoce como pericarditis efusiva-constrictiva. Esta condición se caracteriza por la acumulación de líquido en el espacio pericárdico que, al mismo tiempo, produce un engrosamiento y restricción del pericardio.

La única forma definitiva de diagnosticar la pericarditis efusiva-constrictiva es a través de la identificación de la fisiología constrictiva subyacente, lo cual se logra después de drenar el líquido pericárdico. Este procedimiento permite evaluar la función cardíaca y determinar si persiste una restricción significativa en el llenado diastólico, lo que confirmaría la presencia de constricción.

Para diferenciar la pericarditis constrictiva de la cardiomiopatía restrictiva, es posible que se requiera realizar una cateterización cardíaca. Esta técnica permite medir directamente las presiones en las cámaras cardíacas y evaluar su dinámica, proporcionando información crucial sobre el origen del problema. Además, el uso de métodos de imagen no invasivos, como ecocardiogramas y resonancias magnéticas, puede ofrecer datos complementarios que ayuden en el diagnóstico diferencial, permitiendo una evaluación más integral del estado del corazón y del pericardio. La correcta identificación de estas condiciones es fundamental para establecer un plan de tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico del paciente.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas principales de la pericarditis constrictiva se caracterizan por una disnea que progresa de manera lenta, así como por una sensación de fatiga y debilidad generalizada. Estos síntomas son consecuencia de la disminución en la capacidad del corazón para llenarse adecuadamente, lo que lleva a un compromiso del gasto cardíaco y a la ineficiencia en la circulación sanguínea. Como resultado, es común observar la presencia de edema crónico, congestión hepática y ascitis, que se manifiesta como una acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Es notable que, a menudo, el ascitis parece desproporcionado en relación con el grado de edema periférico, lo que puede generar confusión en la evaluación clínica.

Durante el examen físico, se evidencian signos característicos de la enfermedad. Uno de los hallazgos más significativos es la elevación de la presión venosa yugular, que presenta un descenso rápido en la fase diastólica, conocido como “descenso y rápido”. Este fenómeno puede ser detectado mediante una observación cuidadosa del pulso yugular, donde se nota un aumento aparente en la onda de pulso al final de la sístole ventricular. Este fenómeno se debe a la acentuación relativa de la onda «v» por el rápido descenso en la presión.

El signo de Kussmaul, que se refiere a la incapacidad de la presión venosa yugular de disminuir durante la inspiración, es otro hallazgo común en pacientes con pericarditis constrictiva. Esta observación sugiere que el corazón no responde adecuadamente a los cambios en la presión intratorácica que normalmente facilitan el retorno venoso durante la respiración.

Adicionalmente, se puede observar que el ápex del corazón se retrae durante la sístole, lo que indica una función cardíaca comprometida. En la fase temprana de la diástole, puede escucharse un sonido característico conocido como «golpe pericárdico», que es resultado del llenado abrupto de un ventrículo rígido. Aunque el pulsus paradoxus, que es una disminución notable de la presión arterial durante la inspiración, es inusual en este contexto, la fibrilación auricular se presenta con frecuencia en estos pacientes. Este trastorno del ritmo puede deberse a la presión ejercida sobre las aurículas y a la alteración en la función eléctrica del corazón provocada por la constricción del pericardio.

La comprensión de estos síntomas y signos clínicos es esencial para el diagnóstico y manejo adecuado de la pericarditis constrictiva, ya que permiten identificar la naturaleza del compromiso cardíaco y guiar las decisiones terapéuticas.

Estudios diagnósticos

La diferenciación entre la pericarditis constrictiva y la cardiomiopatía restrictiva puede ser un desafío considerable, dado que ambas condiciones comparten síntomas y características clínicas similares. En algunos casos, incluso pueden coexistir, lo que complica aún más el diagnóstico.

La pericarditis constrictiva se origina generalmente por la inflamación y el engrosamiento del pericardio, lo que restringe el llenado diastólico del corazón. En contraste, la cardiomiopatía restrictiva es un trastorno del músculo cardíaco en el cual la rigidez del miocardio limita su capacidad para expandirse y llenarse adecuadamente. Esta similitud en la restricción del llenado ventricular puede llevar a confusiones en el diagnóstico clínico.

Cuando la distinción entre estas dos condiciones no es clara, es fundamental emplear una combinación de pruebas no invasivas y, si es necesario, cateterización cardíaca. Las pruebas de imagen no invasivas, como el ecocardiograma y la resonancia magnética cardíaca, son útiles para evaluar la estructura del corazón y la dinámica del flujo sanguíneo. Estas técnicas permiten observar el grosor de las paredes cardíacas, el tamaño de las cavidades y la función global del corazón, así como identificar signos de constricción.

Sin embargo, en situaciones donde los hallazgos no son concluyentes, la cateterización cardíaca se convierte en una herramienta crucial. Este procedimiento permite la medición directa de las presiones dentro de las cámaras cardíacas y la evaluación de la presión venosa central. A través de estas mediciones, se puede determinar si existe un patrón hemodinámico que sugiera pericarditis constrictiva o cardiomiopatía restrictiva. Por ejemplo, en la pericarditis constrictiva, se puede observar un patrón característico de presión diastólica en las aurículas y ventrículos, mientras que en la cardiomiopatía restrictiva, las presiones pueden ser más uniformemente elevadas.

La capacidad de diferenciar entre estas dos condiciones es crucial, ya que el tratamiento y el pronóstico pueden variar significativamente. Un diagnóstico preciso permite implementar un enfoque terapéutico adecuado, que puede incluir desde el manejo médico hasta intervenciones quirúrgicas, dependiendo de la etiología subyacente.

Radiografía de tórax

Los hallazgos radiográficos en la evaluación de la pericarditis constrictiva pueden variar considerablemente. En una radiografía de tórax, es posible observar un tamaño cardíaco normal o, en algunos casos, cardiomegalia. La cardiomegalia puede ser indicativa de un compromiso en la función cardíaca, aunque no es un hallazgo exclusivo de la pericarditis constrictiva.

Un hallazgo notable en la radiografía es la calcificación del pericardio, que se visualiza mejor en la proyección lateral. Esta calcificación es relativamente infrecuente y puede ser un indicador de un proceso crónico. Es importante señalar que, aunque la calcificación pericárdica puede ser un signo de pericarditis constrictiva, su presencia en el vértice del ventrículo izquierdo es menos común en este contexto. En cambio, si se encuentra calcificación en esta región específica, es más consistente con la presencia de un aneurisma del ventrículo izquierdo, lo que sugiere una etiología diferente.

La interpretación de estos hallazgos radiográficos debe hacerse en el contexto de la historia clínica del paciente y otros estudios complementarios, como ecocardiogramas o cateterización cardíaca, para llegar a un diagnóstico preciso. La identificación de calcificaciones y su localización pueden ofrecer pistas importantes sobre la naturaleza de la enfermedad cardíaca y guiar el manejo clínico adecuado.

Ecografía

La ecocardiografía es una herramienta valiosa en la evaluación de la pericarditis constrictiva, aunque rara vez muestra un pericardio engrosado de manera evidente. Sin embargo, uno de los hallazgos más comunes en este contexto es el “rebote” del septo, que refleja un llenado rápido en las fases tempranas de la diástole. Este fenómeno es indicativo de la dinámica alterada en el llenado ventricular, característico de la constricción.

En la pericarditis constrictiva, se puede observar la interacción entre los ventrículos derecho e izquierdo, evidenciada por una reducción inspiratoria en el patrón Doppler del flujo mitral superior al veinticinco por ciento, similar a lo que ocurre en el taponamiento pericárdico. Este patrón se debe a la restricción del llenado diastólico, que se traduce en un incremento en la presión intratorácica durante la inspiración, lo que limita el retorno venoso y afecta el flujo hacia el ventrículo izquierdo.

El patrón de llenado mitral inicial hacia el ventrículo izquierdo es típicamente muy rápido, lo cual se puede observar en el análisis Doppler, donde la onda E refleja este llenado rápido. Este hallazgo es fundamental para entender la fisiología constrictiva, ya que el incremento en la velocidad de llenado es un indicativo de la limitación en la expansión ventricular.

Otros parámetros ecocardiográficos que sugieren una fisiología constrictiva incluyen la relación entre el movimiento anular mitral medial y lateral, que se evalúa a través de la velocidad e’, y el desplazamiento septal relacionado con la respiración. Asimismo, el cociente de reversión diastólica expiratória en la vena hepática es un indicador importante de la presión venosa central elevada y la disfunción diastólica.

La combinación de estos hallazgos ecocardiográficos permite establecer un diagnóstico más certero de la pericarditis constrictiva y diferenciarlas de otras condiciones, como la cardiomiopatía restrictiva. Esto es crucial para guiar el manejo clínico y determinar la necesidad de intervenciones terapéuticas adecuadas.

Tomografía y resonancia magnética

Tratamiento

El tratamiento de la pericarditis constrictiva debe enfocarse inicialmente en la etiología específica de la enfermedad. En casos donde se dispone de evidencia de inflamación activa, como marcadores en los análisis de laboratorio, los medicamentos antiinflamatorios pueden desempeñar un papel en la reducción de la inflamación y la mejora de los síntomas. Sin embargo, una vez que se han evaluado las características hemodinámicas del paciente, el pilar del tratamiento se convierte en la diuresis.

La diuresis es fundamental para el manejo de la congestión y la retención de líquidos que son característicos de la insuficiencia cardíaca derecha asociada con la constricción pericárdica. Debe ser agresiva y puede incluir el uso de diuréticos de asa, como la torsemida o la bumetanida, especialmente si se sospecha de edema intestinal, así como el uso de furosemida intravenosa. Los diuréticos tiazídicos y los antagonistas de la aldosterona también son importantes, especialmente en la presencia de ascitis y congestión hepática, ya que ayudan a controlar la acumulación de líquidos en el organismo.

Cuando la diuresis no logra controlar adecuadamente los síntomas del paciente, se recomienda la pericardiectomía quirúrgica. Este procedimiento implica la extirpación del pericardio que limita el llenado ventricular y se realiza entre los trayectos del nervio frénico. Aunque la pericardiectomía puede ofrecer mejoras significativas en la calidad de vida y en la sintomatología del paciente, es importante destacar que muchos pacientes aún requieren el uso de diuréticos después de la intervención, aunque generalmente experimentan una mejoría dramática en sus síntomas.

No obstante, la pericardiectomía conlleva riesgos, y la morbilidad y mortalidad asociadas al procedimiento pueden ser elevadas, alcanzando hasta un quince por ciento, siendo mayor en aquellos pacientes que presentan una discapacidad significativa antes de la cirugía. Existen varios factores que se consideran predictores de un pronóstico desfavorable, entre los cuales se incluyen antecedentes de radiación, disfunción renal, presión sistólica pulmonar elevada, función sistólica del ventrículo izquierdo anormal, niveles bajos de sodio en suero, disfunción hepática y edad avanzada. Curiosamente, la presencia de calcio pericárdico no tiene un impacto significativo sobre la supervivencia del paciente.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2024. McGraw Hill.

Síguenos en X: @el_homomedicus y @enarm_intensivo Síguenos en instagram: homomedicus y en Treads.net como: Homomedicus

Originally posted on 23 de septiembre de 2024 @ 10:10 PM