El tratamiento dietético de la diabetes mellitus constituye un pilar esencial en el abordaje integral de esta enfermedad metabólica crónica, tanto en su tipo 1 como en su tipo 2. La alimentación no solo influye directamente en el control glucémico, sino que también impacta en la prevención de complicaciones microvasculares y macrovasculares a largo plazo. La dieta no debe considerarse una medida aislada ni uniforme para todos los pacientes, sino que debe ser cuidadosamente individualizada, teniendo en cuenta los patrones alimentarios habituales del paciente, sus preferencias culturales y personales, su nivel de actividad física, sus metas metabólicas y sus comorbilidades asociadas.

Desde una perspectiva nutricional, no existe un consenso rígido sobre la proporción exacta de macronutrientes que deben integrar la dieta de una persona con diabetes. Sin embargo, en la práctica clínica, se observa que muchos pacientes diabéticos consumen aproximadamente el cuarenta y cinco por ciento de sus calorías diarias en forma de carbohidratos, entre un veinticinco y un treinta y cinco por ciento como grasas, y entre un diez y un treinta y cinco por ciento como proteínas. Estas proporciones deben ser ajustadas de manera flexible, según el perfil metabólico del paciente, su respuesta glucémica postprandial y la presencia de dislipidemias, hipertensión arterial u obesidad.

En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, una estrategia particularmente eficaz consiste en reducir el consumo de carbohidratos simples y complejos de rápida absorción, y reemplazar parte de esas calorías con grasas insaturadas, especialmente monoinsaturadas. Este tipo de grasas, presentes en alimentos como el aceite de oliva, el aceite de canola, las nueces, las almendras, los aguacates y otros frutos secos, contribuyen a disminuir los niveles séricos de triglicéridos y a elevar el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, conocido como colesterol HDL. Esta modificación dietética tiene efectos favorables no solo sobre el control glucémico, sino también sobre el perfil lipídico, lo que reduce el riesgo cardiovascular global.

Una variante dietética que ha demostrado beneficios clínicos significativos es el patrón de alimentación de tipo mediterráneo, caracterizado por un alto consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y aceites vegetales no refinados. La incorporación regular de frutos secos como nueces, almendras y avellanas, junto con aceite de oliva extra virgen como fuente principal de grasa, ha mostrado mejoras en la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y una reducción en eventos cardiovasculares mayores y accidentes cerebrovasculares en pacientes diabéticos.

En el contexto de la obesidad asociada a diabetes mellitus tipo 2, la restricción calórica orientada a la pérdida de peso adquiere un papel primordial. La reducción del peso corporal mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la glucemia basal y postprandial, y reduce la necesidad de medicación hipoglucemiante. Por ello, establecer metas realistas de reducción ponderal, mediante una dieta hipocalórica equilibrada y sostenible, es un objetivo central en estos pacientes.

Por otro lado, en personas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 que requieren insulinoterapia, se debe enseñar de manera estructurada el método del conteo de carbohidratos. Esta técnica permite ajustar la dosis de insulina prandial de acuerdo con el contenido en carbohidratos de cada comida, lo que optimiza el control glucémico postprandial y reduce la variabilidad glucémica, contribuyendo a una mejor calidad de vida y menor riesgo de hipoglucemia.

El manejo dietético de la diabetes mellitus requiere una comprensión profunda no solo de los macronutrientes y su distribución calórica, sino también de factores cualitativos que influyen significativamente en el metabolismo glucémico y lipídico. Entre estos, se incluyen la calidad de las grasas, la cantidad y el tipo de fibra dietética, así como el índice glucémico de los alimentos. Estos elementos desempeñan un papel clave en el control glucémico postprandial, la prevención de complicaciones cardiovasculares y la mejora del perfil metabólico general del paciente diabético.

Las recomendaciones para la ingesta de grasas saturadas y colesterol dietético en personas con diabetes son las mismas que para la población general, dado que la diabetes por sí misma ya implica un mayor riesgo cardiovascular. Por ello, se aconseja limitar el consumo de grasas saturadas a menos del diez por ciento del total de calorías diarias y mantener la ingesta de colesterol por debajo de los trescientos miligramos por día. Esta restricción tiene una base fisiopatológica sólida: las grasas saturadas contribuyen a la elevación del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o colesterol LDL, que está directamente relacionado con el desarrollo de aterosclerosis, una de las principales complicaciones macrovasculares de la diabetes. La reducción del colesterol dietético, aunque con un impacto más modesto en los niveles séricos, también se asocia con una disminución del riesgo cardiovascular global.

En pacientes con enfermedad renal diabética, la proteína dietética debe mantenerse en el nivel recomendado para la población general, es decir, aproximadamente cero punto ocho gramos por kilogramo de peso corporal por día. Esta medida busca evitar la sobrecarga de productos nitrogenados y el deterioro progresivo de la función renal, sin comprometer la masa muscular ni el estado nutricional general. La preservación de la función renal es esencial en el tratamiento de la diabetes, dado que la nefropatía diabética es una de las principales causas de enfermedad renal terminal.

Un componente dietético particularmente relevante en la diabetes es la fibra alimentaria, un conjunto de sustancias estructurales vegetales que no son digeribles por las enzimas humanas. La fibra dietética se clasifica en dos tipos: insoluble y soluble. La fibra insoluble, como la celulosa y la hemicelulosa presentes en el salvado, aumenta el tránsito intestinal y mejora la función del colon, lo que favorece la regularidad intestinal y puede reducir el riesgo de enfermedades colónicas. Por otro lado, la fibra soluble, como las gomas y pectinas presentes en legumbres, avena y piel de manzana, forma soluciones viscosas que retrasan la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Este mecanismo contribuye a una absorción más lenta de la glucosa, lo cual ayuda a mitigar los picos de hiperglucemia postprandial. Además, la fibra soluble puede contribuir a reducir los niveles de colesterol plasmático, otro beneficio crucial para pacientes con diabetes, especialmente aquellos con riesgo cardiovascular elevado.

Aunque las guías clínicas no recomiendan rutinariamente el uso de suplementos de fibra insoluble, sí se enfatiza el consumo regular de alimentos naturalmente ricos en fibra soluble, como los cereales integrales, la avena y las legumbres. Estos alimentos deben considerarse pilares de una alimentación saludable en el paciente diabético, tanto por su impacto metabólico como por su capacidad de mejorar la saciedad y contribuir al control del peso corporal.

Otro concepto fundamental en la nutrición del paciente con diabetes es el índice glucémico. Este parámetro cuantifica la respuesta de la glucosa plasmática a un alimento que contiene cincuenta gramos de carbohidratos, en comparación con la respuesta obtenida tras consumir una cantidad equivalente de un alimento de referencia, habitualmente pan blanco o glucosa pura. El índice glucémico se expresa como un porcentaje, y permite clasificar los alimentos según su capacidad de elevar la glucemia posprandial. Los alimentos con bajo índice glucémico (valor igual o inferior a cincuenta y cinco) incluyen la mayoría de las frutas, verduras, panes integrales, pastas y legumbres. Por el contrario, los alimentos con alto índice glucémico (valor igual o superior a setenta) incluyen el pan blanco, el arroz blanco y la papa horneada.

Consumir alimentos con bajo índice glucémico puede contribuir significativamente a estabilizar los niveles de glucosa después de las comidas, reduciendo la variabilidad glucémica, que es un factor de riesgo independiente para complicaciones microvasculares. Aunque el índice glucémico puede verse alterado por la presencia de grasas y proteínas en comidas mixtas, y por tanto no siempre es predecible con exactitud, sigue siendo razonable favorecer alimentos con índice glucémico bajo como estrategia nutricional general en pacientes diabéticos.

El manejo adecuado del consumo de azúcares y edulcorantes representa un aspecto fundamental para mantener un control glucémico estable y prevenir complicaciones metabólicas a largo plazo. En este sentido, el uso de edulcorantes artificiales, sustitutos del azúcar y alcoholes de azúcar ofrece opciones que permiten preservar el sabor dulce en la dieta sin inducir picos significativos en los niveles de glucosa plasmática. No obstante, cada uno de estos compuestos posee características bioquímicas, metabólicas y clínicas específicas que deben ser consideradas con criterio científico al integrarlos en el régimen alimentario de una persona con diabetes.

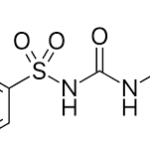

Los edulcorantes artificiales, como la sacarina (conocida comercialmente como Sweet’N Low), la sucralosa (Splenda), el acesulfame potásico (Sweet One) y la rebaudiósido A, también denominado rebiana (componente activo de Truvia), son sustancias no calóricas que poseen un poder endulzante entre cientos y miles de veces superior al de la sacarosa. Estas moléculas no son metabolizadas por el organismo como fuentes de energía, por lo tanto, no elevan la glucemia ni estimulan una respuesta insulínica significativa. Además, la mayoría de estos compuestos son estables al calor, lo que los hace aptos para su uso en procesos culinarios como la cocción y la repostería, facilitando su inclusión en preparaciones dietéticas sin sacrificar sabor ni funcionalidad. Una excepción relevante es el aspartame (NutraSweet), que pierde su estructura molecular con la exposición al calor, lo que limita su uso a productos fríos o no cocidos.

Por otro lado, el uso de la fructosa como edulcorante “natural” ha generado controversias en el contexto del manejo dietético de la diabetes. Desde una perspectiva metabólica, la fructosa tiene un índice glucémico más bajo que la glucosa y su absorción intestinal no depende directamente de la insulina. Esto significa que induce incrementos menores en la glucemia tras su ingesta. Sin embargo, su metabolismo hepático favorece la lipogénesis de novo, proceso por el cual se convierte en ácidos grasos que pueden elevar los niveles de triglicéridos, colesterol total y lipoproteínas de baja densidad (LDL). Este efecto proaterogénico limita el uso de grandes cantidades de fructosa como alternativa segura en la dieta del paciente diabético. No obstante, ello no implica la eliminación del consumo de frutas y verduras que contienen fructosa de forma natural, ya que estos alimentos también aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que ofrecen beneficios metabólicos netos. Su consumo moderado, dentro del contexto de una dieta equilibrada, es no solo aceptable sino recomendable.

Otra categoría relevante son los polioles, también denominados alcoholes de azúcar. Entre ellos se encuentran el sorbitol, xilitol, manitol, lactitol, isomalt, maltitol y los hidrolizados de almidón hidrogenado. Estas sustancias pueden encontrarse de forma natural en frutas y vegetales, aunque su forma comercial se obtiene generalmente a partir de la modificación química de la glucosa, la sacarosa o el almidón. Los polioles tienen un poder endulzante menor que el azúcar, pero su ventaja principal radica en que se absorben lentamente en el intestino delgado y, por lo tanto, provocan incrementos más suaves en la glucemia. Por esta razón, se utilizan con frecuencia en productos etiquetados como “sin azúcar”, tales como chicles, caramelos duros, pastillas y helados dietéticos.

Sin embargo, el uso excesivo de polioles puede generar efectos gastrointestinales adversos debido a su escasa absorción intestinal. Una parte significativa de estos compuestos alcanza el colon, donde es fermentada por la microbiota intestinal, produciendo gases y ácidos orgánicos que pueden inducir distensión abdominal, flatulencias y diarrea osmótica. Además, aunque su impacto glucémico es menor, cuando se consumen en grandes cantidades pueden elevar los niveles de glucosa en sangre, lo cual debe ser considerado especialmente en pacientes con un control glucémico frágil.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.

Originally posted on 7 de mayo de 2025 @ 11:08 PM