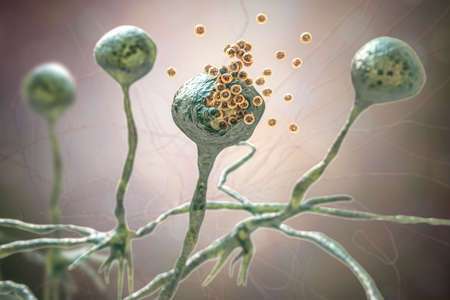

En las últimas décadas, diversos hongos que anteriormente se consideraban colonizadores ambientales inofensivos han emergido como patógenos oportunistas de creciente relevancia clínica, particularmente en pacientes con estados de inmunosupresión severa. Especímenes como Pseudallescheria boydii (también conocido como Scedosporium apiospermum), Lomentospora prolificans, Fusarium, Paecilomyces, Trichoderma longibrachiatum y Trichosporon han demostrado una notable capacidad para causar infecciones invasivas en individuos cuyo sistema inmunológico se encuentra comprometido, ya sea por enfermedades hematológicas malignas, por tratamientos inmunosupresores posteriores a un trasplante de células madre hematopoyéticas o de órganos sólidos, o por el uso prolongado de profilaxis antifúngica de amplio espectro.

El cambio en el comportamiento clínico de estos hongos se debe a múltiples factores. En primer lugar, el uso intensivo de terapias inmunosupresoras ha alterado el equilibrio normal entre el huésped y los microorganismos ambientales, permitiendo que estos hongos oportunistas invadan tejidos que en condiciones normales serían resistentes a la colonización. En segundo lugar, el uso extendido de antifúngicos con actividad limitada frente a estos organismos ha creado nichos ecológicos propicios para su proliferación. En consecuencia, estos hongos han pasado de ser considerados contaminantes o saprófitos a ser agentes etiológicos de infecciones potencialmente letales.

Desde el punto de vista clínico, las infecciones causadas por estos hongos oportunistas pueden manifestarse de forma localizada o diseminarse sistémicamente. A nivel cutáneo, pulmonar o en los senos paranasales, estas infecciones pueden presentar lesiones destructivas de difícil manejo. En casos más graves, se puede observar una enfermedad diseminada con afectación de múltiples órganos, reflejando una alta carga fúngica y una profunda inmunosupresión del huésped.

Un ejemplo paradigmático es la fusariosis, infección causada por especies del género Fusarium, la cual debe sospecharse en pacientes inmunodeprimidos graves que presentan lesiones cutáneas múltiples, dolorosas y necróticas. A diferencia de otras micosis invasivas, en la fusariosis las hemoculturas suelen ser positivas, lo que representa una característica diagnóstica distintiva. Por su parte, las infecciones sinusales por estos hongos pueden ser particularmente agresivas, produciendo erosión ósea y extendiéndose rápidamente a estructuras adyacentes.

En el contexto de las infecciones invasivas por mohos hialinos, el hallazgo histopatológico de hifas septadas y no pigmentadas en los tejidos representa un desafío diagnóstico considerable. Estas estructuras fúngicas, al ser visualizadas mediante tinciones histológicas convencionales, presentan una morfología que es prácticamente indistinguible entre varias especies filamentosas, incluyendo Aspergillus, Scedosporium apiospermum, Fusarium, Paecilomyces, Penicillium y otros mohos hialinos. La semejanza morfológica en corte histológico impide establecer un diagnóstico definitivo basado únicamente en la anatomía patológica, lo que obliga a complementar el estudio con métodos microbiológicos y moleculares más específicos.

Esta similitud estructural cobra especial relevancia clínica en el caso de Scedosporium apiospermum y Aspergillus, dado que, a pesar de sus similitudes microscópicas, presentan perfiles de sensibilidad antifúngica marcadamente distintos. Mientras que Aspergillus puede responder a tratamiento con anfotericina B, S. apiospermum es intrínsecamente resistente a este agente, lo cual condiciona un fracaso terapéutico si no se realiza una identificación precisa del patógeno. En contraste, S. apiospermum puede mostrar sensibilidad a ciertos triazoles, como voriconazol, lo que convierte a este grupo de antifúngicos en una opción preferente cuando se confirma su presencia.

En el caso de la fusariosis, otra infección causada por mohos hialinos, el tratamiento presenta desafíos similares. Las especies de Fusarium pueden ser tratadas con anfotericina B liposomal o voriconazol, y en algunos casos se ha explorado la terapia combinada. No obstante, la respuesta clínica suele ser variable y está influida por el grado de inmunosupresión del huésped. El uso de nuevos antifúngicos, como isavuconazol o posaconazol, ha sido documentado en casos aislados, pero la evidencia clínica sobre su eficacia aún es limitada. Agentes antifúngicos emergentes, como fosmanogepix, están siendo evaluados en estudios clínicos y podrían representar una alternativa terapéutica en el futuro, especialmente en casos refractarios o resistentes.

Más allá de la elección del antifúngico, el pronóstico de las infecciones por mohos hialinos invasivos depende en gran medida de la posibilidad de revertir, aunque sea parcialmente, el estado de inmunosupresión subyacente. La restauración de la competencia inmunológica del paciente, ya sea mediante la reducción de los inmunosupresores, el manejo eficaz de la neutropenia o el soporte inmunomodulador, es un componente esencial del tratamiento integral. Sin este abordaje combinado, las terapias antifúngicas, por eficaces que sean in vitro, resultan insuficientes para controlar la progresión de la enfermedad en un huésped inmunocomprometido.

La infección causada por hongos filamentosos pigmentados por melanina, comúnmente conocidos como mohos negros, se denomina en términos médicos feohifomicosis. Esta designación abarca un amplio espectro de micosis producidas por diversos hongos dematiáceos, entre los cuales se encuentran géneros como Exophiala, Bipolaris, Cladophialophora, Curvularia y Alternaria. Estos organismos se caracterizan por la presencia de melanina en sus paredes celulares, lo que les confiere una coloración oscura, variable del marrón al negro, tanto en cultivo como en los tejidos infectados.

Desde el punto de vista ecológico, estos mohos son ubicuos y abundan en el ambiente, particularmente en suelos y material vegetal en descomposición, lo que facilita su contacto frecuente con el ser humano. Sin embargo, su capacidad patógena se manifiesta principalmente en individuos inmunocomprometidos, aunque también se han descrito casos en personas inmunocompetentes, especialmente cuando existe algún traumatismo cutáneo o exposición directa a material contaminado.

En el contexto clínico, la identificación de estos hongos en tejido humano se basa en su morfología característica. Al examen histológico, pueden observarse como hifas septadas de tonalidad marrón oscura o negra, y en ocasiones también como células levaduriformes, dependiendo del estadio de crecimiento y la especie involucrada. Esta pigmentación es consecuencia de la melanina, que no solo actúa como marcador diagnóstico, sino que además se considera un factor de virulencia al proteger al hongo contra la acción del sistema inmunológico del huésped y del estrés oxidativo.

El diagnóstico definitivo de feohifomicosis requiere tanto la demostración histológica de elementos fúngicos pigmentados en el tejido como el aislamiento del hongo en un medio de cultivo adecuado. No obstante, la interpretación de los cultivos debe realizarse con precaución, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Dado que estos hongos están ampliamente distribuidos en el ambiente, su recuperación en cultivo podría ser erróneamente atribuida a contaminación. Por esta razón, la correlación entre los hallazgos clínicos, histopatológicos y microbiológicos es fundamental para establecer un diagnóstico preciso.

La identificación específica del agente etiológico mediante cultivo no solo permite confirmar el diagnóstico, sino que también orienta el tratamiento antifúngico, ya que la sensibilidad a los distintos antifúngicos puede variar significativamente entre las especies de mohos dematiáceos. En suma, la feohifomicosis representa una entidad compleja que requiere un enfoque diagnóstico integral, especialmente en contextos de inmunosupresión, donde una infección inadvertida puede evolucionar rápidamente hacia formas invasivas con alta morbilidad.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Arcobello JT et al. Phaeohyphomycosis. Semin Respir Crit Care Med. 2020;41:131. [PMID: 32000289]

- Jacobs SE et al. Non-Aspergillus hyaline molds: emerging causes of sino-pulmonary fungal infections and other invasive mycoses. Semin Respir Crit Care Med. 2020;41;115. [PMID: 32000288]

- Smith DJ et al. Update on outbreak of fungal meningitis among U.S. residents who received epidural anesthesia at two clinics in Matamoros, Mexico. Clin Infect Dis. 2023 Sep 22. [Epub ahead of print] [PMID: 37739479]