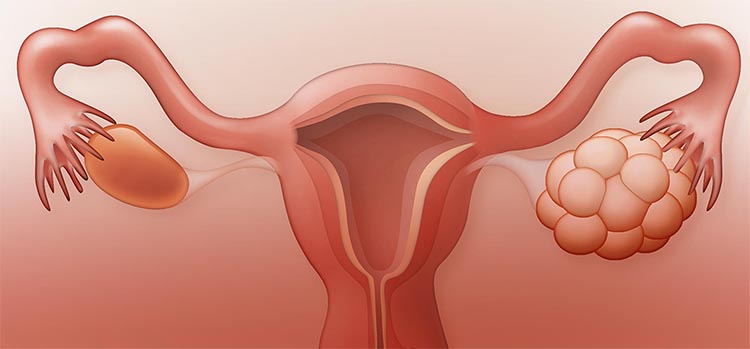

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un trastorno endocrino prevalente que afecta aproximadamente al 5-10% de las personas en edad reproductiva, constituyendo una de las causas más comunes de infertilidad en mujeres. A pesar de su alta incidencia, la etiología precisa del SOP sigue siendo desconocida, aunque se sabe que involucra una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales. El trastorno se caracteriza principalmente por la presencia de tres anomalías clínicas y hormonales que afectan el equilibrio hormonal y el funcionamiento del sistema reproductivo: el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria y la presencia de ovarios poliquísticos.

El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico en personas adultas con menstruación se establece siguiendo los Criterios de Rotterdam. Estos criterios reconocen que el diagnóstico debe estar basado en la presencia de al menos dos de las tres características fundamentales del trastorno:

-

Hiperandrogenismo: Esta condición se refiere a la producción excesiva de andrógenos, un grupo de hormonas que incluyen la testosterona. En el contexto del SOP, el hiperandrogenismo se manifiesta típicamente en forma de hirsutismo, es decir, el crecimiento excesivo de vello en áreas donde comúnmente se desarrolla en los hombres, como la cara, el abdomen y el pecho. También puede estar asociado con acné, pérdida de cabello en el cuero cabelludo y piel grasa. Este desequilibrio hormonal afecta el ciclo reproductivo de la persona y contribuye a los síntomas visibles del trastorno.

-

Disfunción ovulatoria: En las personas con SOP, los ovarios no liberan óvulos de manera regular, lo que resulta en ciclos menstruales irregulares o ausentes. Esta falta de ovulación frecuente también se asocia con una alteración en los niveles de hormonas reproductivas, como la progesterona, que es esencial para la regulación del ciclo menstrual. La disfunción ovulatoria puede generar dificultad para concebir, lo que convierte a este trastorno en una de las principales causas de infertilidad en mujeres.

-

Ovarios poliquísticos: Los ovarios de las personas con SOP suelen mostrar múltiples quistes pequeños en su interior, observados a través de ultrasonido. Estos quistes son folículos inmaduros que no han logrado desarrollar y liberar un óvulo durante el ciclo menstrual. Sin embargo, la presencia de ovarios poliquísticos no es un requisito exclusivo ni suficiente para el diagnóstico de SOP, ya que muchas personas pueden tener ovarios poliquísticos sin padecer el síndrome. Es importante señalar que los ovarios poliquísticos son una manifestación de la disfunción ovulatoria que ocurre en el contexto del SOP.

El diagnóstico de este síndrome requiere que al menos dos de las tres características mencionadas estén presentes, lo que permite diferenciar el SOP de otros trastornos reproductivos y endocrinos. Es fundamental destacar que el diagnóstico temprano y adecuado del síndrome de ovario poliquístico es clave para el manejo y tratamiento adecuado de los síntomas, que incluyen desde la regulación del ciclo menstrual hasta el tratamiento de la infertilidad o los síntomas dermatológicos asociados.

Aunque el origen del SOP no se comprende completamente, se han identificado varios factores que parecen desempeñar un papel importante en su aparición. Estos incluyen alteraciones en la regulación de las hormonas involucradas en el ciclo menstrual, como la hormona luteinizante (LH) y la hormona foliculoestimulante (FSH), así como la resistencia a la insulina, que puede contribuir a un aumento en la producción de andrógenos. La predisposición genética también parece influir en la prevalencia del trastorno, aunque los mecanismos exactos aún son objeto de investigación.

Manifestaciones clínicas

El síndrome de ovario poliquístico es una afección endócrina compleja, su manifestación clínica es diversa y se presenta de manera variable entre las pacientes, lo que puede complicar tanto su diagnóstico como su manejo. Entre los hallazgos clínicos más comunes, se incluyen trastornos menstruales que van desde la amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación, hasta el sangrado menstrual abundante, conocido como menorragia. Estos trastornos son consecuencia de la alteración en la ovulación, que es característica de la enfermedad.

Una de las características más notorias del SOP es el exceso de andrógenos periféricos. Estos son hormonas masculinas que, aunque en menor cantidad están presentes en las mujeres, se encuentran elevadas en las pacientes con este trastorno. Este aumento de andrógenos provoca una serie de síntomas dermatológicos y estéticos, como el hirsutismo, que se caracteriza por el crecimiento excesivo de vello en áreas típicamente masculinas, y el acné, un trastorno cutáneo comúnmente asociado con la hiperactividad de las glándulas sebáceas. La presencia de estos síntomas no solo afecta la calidad de vida de las pacientes, sino que también se asocia con disfunción hormonal que repercute en diversos aspectos de la salud.

Otro componente clave del SOP es la resistencia a la insulina, una condición en la cual las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que genera una mayor concentración de esta hormona en la sangre, conocida como hiperinsulinemia. Esta condición es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de diabetes tipo 2, particularmente en mujeres con SOP, quienes tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad en edades más tempranas que la población general. Además, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia están estrechamente asociadas con el síndrome metabólico, un conjunto de trastornos que incluyen hipertensión arterial, dislipidemia, y alteraciones en los niveles de glucosa y grasa abdominal. Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo que convierte al SOP en un factor de riesgo para la salud cardiovascular a largo plazo.

En términos de salud reproductiva, las mujeres con SOP presentan un riesgo aumentado de desarrollar cáncer endometrial. Este riesgo se debe principalmente a la exposición crónica e ininterrumpida a niveles elevados de estrógenos, ya que, en ausencia de una ovulación regular, no se produce la fase luteínica del ciclo menstrual, lo que impide la producción de progesterona, una hormona que contrarresta los efectos del estrógeno. La sobreexposición a estrógenos sin la acción de la progesterona puede inducir un crecimiento anómalo del endometrio, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer endometrial en mujeres con SOP que no reciben tratamiento adecuado.

Por otro lado, en cuanto a la fertilidad, muchas mujeres con SOP enfrentan dificultades para concebir debido a la anovulación crónica, es decir, la ausencia de ovulación. No obstante, algunas mujeres con SOP logran quedar embarazadas, aunque tienen un mayor riesgo de experimentar complicaciones perinatales durante el embarazo. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la diabetes gestacional, que se caracteriza por la aparición de niveles elevados de glucosa en sangre durante el embarazo, y la preeclampsia, un trastorno que causa hipertensión y daño a los órganos, especialmente al hígado y los riñones. Estas complicaciones aumentan el riesgo tanto para la madre como para el bebé, lo que resalta la importancia de un manejo adecuado y supervisado de estas pacientes durante el embarazo.

Exámenes complementarios

Debido al elevado riesgo de resistencia a la insulina y dislipidemia, en todas las mujeres con sospecha de síndrome de ovarios poliquístico debe medirse la hemoglobina A1C y la glucemia en ayuno, junto con un perfil de lípidos y lipoproteína.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial del síndrome de ovario poliquístico (SOP) es crucial, dado que existen múltiples condiciones que pueden presentar síntomas clínicos similares, pero que requieren enfoques terapéuticos distintos. La anovulación, un rasgo característico del SOP, puede tener diversas causas en mujeres en edad reproductiva, y es fundamental considerar una amplia gama de posibles diagnósticos para evitar errores. A

-

Insuficiencia ovárica primaria: Esta condición se caracteriza por un fallo prematuro en la función ovárica, lo que lleva a una elevación de la hormona foliculoestimulante (FSH) y una disminución del estradiol, como reflejo de la incapacidad de los ovarios para responder adecuadamente a las señales hormonales del cuerpo. A diferencia del SOP, en la insuficiencia ovárica primaria no hay evidencia de ovarios poliquísticos, y la función ovárica está comprometida desde el inicio.

-

Amenorrea hipotalámica funcional: Esta alteración se asocia comúnmente con factores como el estrés físico o psicológico, pérdida de peso rápida o ejercicio excesivo, lo que conduce a una disfunción en la señalización hormonal entre el hipotálamo y la hipófisis. En este caso, los niveles de FSH suelen ser bajos o normales para la edad, lo que refleja una respuesta inadecuada a la estimulación hormonal debido a la disrupción en la función del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. A diferencia del SOP, la amenorrea hipotalámica funcional no presenta un aumento de los andrógenos circulantes.

-

Interrupción de anticonceptivos hormonales: El retorno de la ovulación después de la discontinuación de los anticonceptivos hormonales puede ser un proceso temporal, y suele ocurrir dentro de los 90 días posteriores a la interrupción del tratamiento. En este caso, la anovulación es transitoria y no debe confundirse con el SOP, ya que no está asociada con un desequilibrio hormonal crónico ni con los estigmas característicos del síndrome.

-

Adenoma hipofisario con prolactina elevada: Los adenomas hipofisarios secretantes de prolactina pueden inducir una anovulación al alterar el equilibrio hormonal, dado que la prolactina elevada inhibe la secreción normal de las hormonas sexuales. En algunos casos, puede estar presente galactorrea, aunque no siempre se manifiesta. La diferenciación de esta condición del SOP se realiza mediante la medición de los niveles de prolactina sérica, que estarán elevados en los adenomas hipofisarios, mientras que en el SOP no se observa tal aumento.

-

Alteraciones tiroideas (hipertiroidismo o hipotiroidismo): Las disfunciones tiroideas también pueden presentarse con anovulación, dado que las hormonas tiroideas influyen en la función ovárica. En el caso del hipertiroidismo, el exceso de hormonas tiroideas puede alterar el ciclo menstrual y causar irregularidades en la ovulación, mientras que el hipotiroidismo, al causar un aumento en los niveles de la hormona estimulante de tiroides (TSH), también puede afectar la ovulación. Las pruebas de TSH y las hormonas tiroideas son necesarias para diferenciar estas condiciones del SOP.

Para confirmar el diagnóstico de SOP y excluir otras causas de anovulación, se recomienda realizar una evaluación exhaustiva de los niveles séricos de varias hormonas. Estas incluyen la FSH, que generalmente está baja o normal en el SOP, el estradiol, que puede estar bajo en casos de anovulación crónica, la prolactina, que debe estar dentro de los valores normales para descartar hiperprolactinemia, y la TSH, que ayuda a identificar trastornos tiroideos.

Además, dado el alto riesgo de resistencia a la insulina y dislipidemia en pacientes con SOP, es crucial realizar pruebas de diagnóstico para evaluar la presencia de diabetes tipo 2 y dislipidemia. Esto incluye la medición de los niveles de glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y el perfil lipídico.

En mujeres con signos clínicos de exceso de andrógenos, como hirsutismo o acné, es necesario realizar mediciones específicas de testosterona total y 17-hidroxiprogestona en la fase folicular temprana de la mañana. Estas pruebas ayudan a evaluar la función de la glándula adrenal y a descartar trastornos relacionados con la producción de andrógenos.

En casos donde se sospecha de un síndrome de Cushing, que puede estar asociado con niveles elevados de cortisol, se debe realizar una evaluación más profunda, que incluya una prueba de cortisol libre en orina de 24 horas o una prueba de supresión con dexametasona a baja dosis.

La hiperplasia adrenal congénita, un trastorno genético que afecta la producción de cortisol, y los tumores adrenales secretantes de andrógenos también deben ser considerados en el diagnóstico diferencial. Ambos trastornos pueden presentar anovulación y niveles elevados de andrógenos, lo que puede simular un SOP, pero la diferenciación se realiza a través de la evaluación de los niveles hormonales específicos.

Tratamiento

El manejo del síndrome de ovario poliquístico (SOP) en pacientes con obesidad requiere un enfoque integral y personalizado, dado que la obesidad no solo agrava los síntomas del SOP, sino que también contribuye a complicaciones metabólicas que pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La reducción de peso y el ejercicio son componentes fundamentales en el tratamiento de estas pacientes debido a sus efectos positivos tanto en el perfil metabólico como en la función ovárica.

La pérdida de peso en pacientes con SOP y obesidad ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que a su vez reduce la resistencia a la insulina, una característica común de este síndrome. Al mejorar la sensibilidad a la insulina, se puede restablecer un equilibrio hormonal más favorable, lo que facilita la normalización de los ciclos menstruales y la inducción de la ovulación. Además, la pérdida de peso reduce los niveles de andrógenos, lo que contribuye a disminuir los efectos secundarios típicos del exceso de andrógenos, como el hirsutismo y el acné. El ejercicio regular también tiene efectos similares, mejorando la función metabólica y ayudando en la regulación de los ciclos menstruales. En consecuencia, la combinación de reducción de peso y ejercicio constituye una estrategia clave para restaurar la fertilidad y mejorar la salud metabólica en pacientes con SOP.

Sin embargo, no todas las pacientes responden a estos cambios en el estilo de vida, y algunas pueden no desear embarazo. En estos casos, el tratamiento de primera línea para manejar los síntomas del SOP, como el hiperandrogenismo y las irregularidades menstruales, son los anticonceptivos hormonales combinados. Estos anticonceptivos no solo previenen el embarazo, sino que también equilibran los niveles hormonales, reducen los niveles de andrógenos y regulan los ciclos menstruales. De esta manera, los anticonceptivos hormonales combinados pueden mejorar significativamente los síntomas del SOP, como el hirsutismo, el acné y la irregularidad menstrual.

En las pacientes que no pueden o eligen no usar anticonceptivos hormonales combinados, se puede optar por alternativas como la terapia con progestágenos. Estos pueden administrarse de manera intermitente o continua y son eficaces para prevenir la hiperplasia endometrial, una complicación potencial en el SOP debido a la anovulación crónica. El uso de un dispositivo intrauterino hormonal también puede proporcionar una protección endometrial adecuada y aliviar los síntomas menstruales, sin necesidad de utilizar anticonceptivos orales.

La metformina, un medicamento utilizado para mejorar la sensibilidad a la insulina, puede ser considerada como una terapia de segunda línea para mejorar la función menstrual en pacientes con SOP, especialmente en aquellas con resistencia a la insulina. Si bien la metformina tiene beneficios metabólicos, como la reducción de los niveles de glucosa en sangre, tiene poco o ningún efecto sobre el hirsutismo, el acné o la fertilidad, por lo que no debe considerarse como una solución única para estos síntomas.

Es importante proporcionar orientación anticonceptiva adecuada a las pacientes que experimentan el retorno de los ciclos ovulatorios, ya que el riesgo de embarazo no planeado aumenta a medida que la fertilidad se restaura con la mejora de la ovulación. En aquellas pacientes con SOP que desean concebir y permanecen anovulatorias, se puede optar por el uso de medicamentos para la estimulación ovárica. El letrozol es el tratamiento de primera línea para inducir la ovulación, ya que ha mostrado ser más eficaz que el clomifeno en algunos estudios. El clomifeno sigue siendo una opción válida, pero en caso de que estos tratamientos no sean efectivos, existen otros fármacos para la estimulación ovárica. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso de medicamentos para la estimulación ovárica incrementa el riesgo de gestación múltiple, lo que requiere un seguimiento cercano de la paciente.

En cuanto al manejo del hirsutismo, que es uno de los síntomas más visibles del SOP, el tratamiento inicial suele ser con anticonceptivos hormonales combinados, los cuales pueden disminuir los niveles de andrógenos y mejorar el crecimiento del vello. Si después de seis meses de tratamiento no se observa mejoría, se puede considerar la adición de un antiandrógeno, como la espironolactona, que actúa bloqueando los efectos de los andrógenos en los folículos pilosos. Además, la crema tópica de eflornitina, aplicada en las áreas faciales afectadas, puede ser útil para disminuir el crecimiento del vello en la zona tratada, y su uso durante seis meses ha demostrado ser eficaz en muchas mujeres.

El tratamiento del hirsutismo también puede incluir métodos físicos como la depilación con cremas, la electrólisis o la terapia con láser. La combinación de láser y eflornitina tópica se ha mostrado particularmente eficaz en el manejo del hirsutismo facial, ya que actúan de manera sinérgica al reducir el crecimiento del vello y al mismo tiempo inhibir la actividad de los folículos pilosos.

El manejo de los trastornos metabólicos en pacientes con SOP también es esencial para prevenir complicaciones a largo plazo, como enfermedades cardiovasculares. Dado que las pacientes con SOP tienen un mayor riesgo de desarrollar dislipidemia y diabetes tipo 2, es fundamental que reciban un seguimiento regular de los perfiles lipídicos y los niveles de glucosa. El tratamiento de los trastornos metabólicos no resueltos, junto con la pérdida de peso y el ejercicio, es clave para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en estas pacientes.

Fuente y bibliografía recomendada:

- Christ JP et al. Current guidelines for diagnosing PCOS. Diagnostics (Basel). 2023;13:1113. [PMID: 36980421]

- Gadalla MA et al. Medical and surgical treatment of reproductive outcomes in polycystic ovary syndrome: an overview of systematic reviews. Int J Fertil Steril. 2020;13:257. [PMID: 31710185]

- Huddleston HG et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome. JAMA. 2022;327:274. [PMID: 35040896]

Originally posted on 23 de junio de 2022 @ 3:50 PM