El tratamiento de la demencia implica un enfoque integral que incluye tratamientos farmacológicos, intervenciones no farmacológicas y apoyo social y psicológico. Los tratamientos farmacológicos buscan controlar los síntomas cognitivos y conductuales, mientras que las intervenciones no farmacológicas incluyen enfoques como la estimulación cognitiva, la terapia ocupacional y el apoyo familiar. Además, el manejo de las comorbilidades y la educación sobre la enfermedad son fundamentales.

Terapia antiamiloide

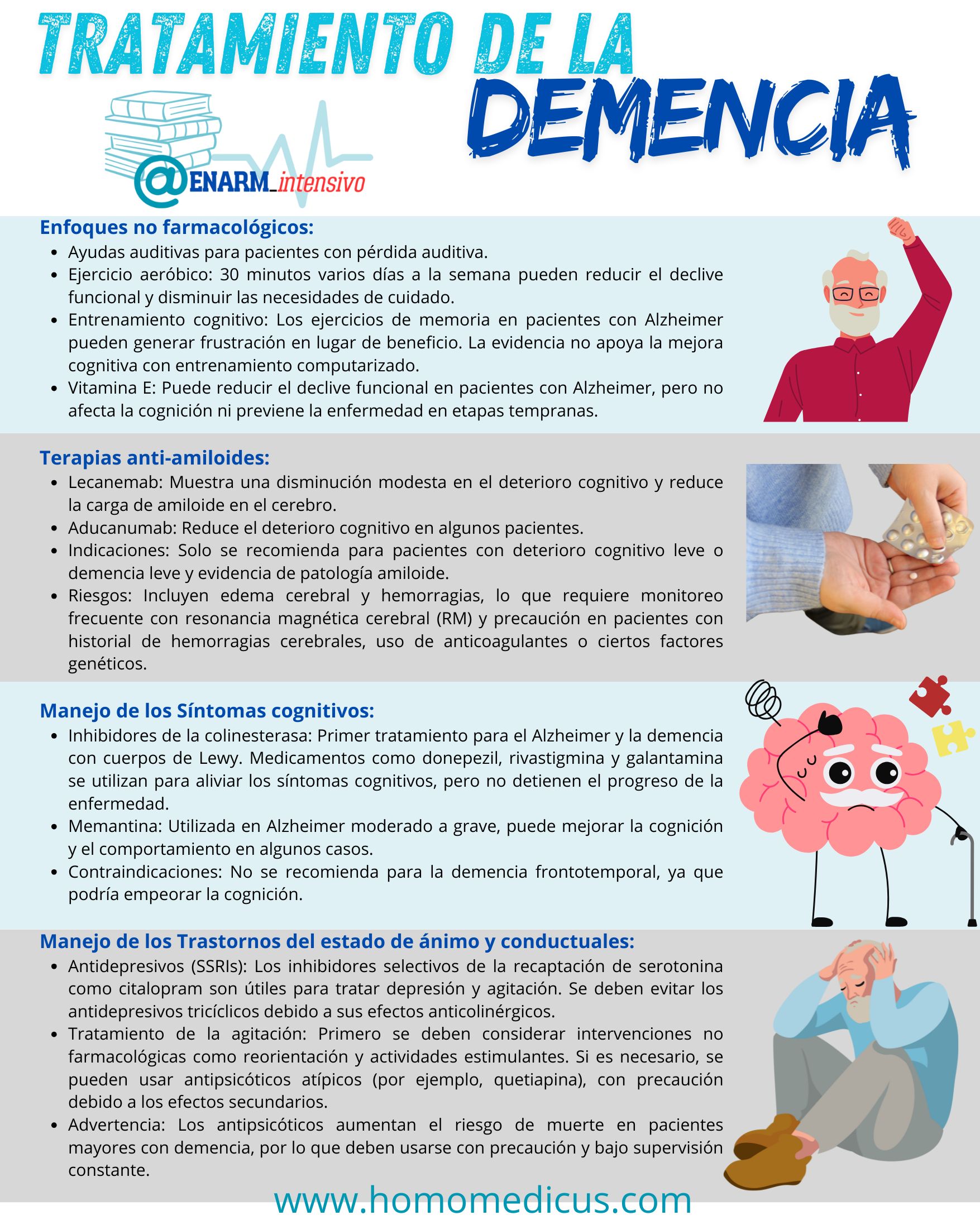

El tratamiento anti-amiloide se refiere a una estrategia terapéutica destinada a abordar uno de los aspectos fundamentales de la enfermedad de Alzheimer, la acumulación de placas de proteína amiloide en el cerebro. Dos terapias anti-amiloide han sido aprobadas para su uso: lecanemab y aducanumab.

Lecanemab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra las placas de amiloide en el cerebro, administrado por vía intravenosa a una dosis de 10 mg/kg cada dos semanas. Los estudios han demostrado que esta terapia tiene un efecto modesto en la desaceleración del deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Alzheimer en sus etapas iniciales. Además, se ha observado una reducción de la carga de amiloide cerebral, medida mediante tomografía por emisión de positrones (PET) con marcador de amiloide. Sin embargo, el beneficio en términos de mejora clínica sigue siendo limitado, lo que ha generado una opinión cautelosa entre los expertos respecto a su impacto a largo plazo en la progresión de la enfermedad.

Por otro lado, Aducanumab también es un anticuerpo monoclonal diseñado para reducir las placas de amiloide. La controversia sobre su eficacia se ve acompañada de preocupaciones sobre los efectos secundarios y el costo elevado del tratamiento, lo que genera incertidumbres tanto en su efectividad como en su viabilidad económica a largo plazo.

Ambas terapias anti-amiloide están indicadas únicamente para pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve, y es fundamental que dichos pacientes presenten patología amiloide confirmada mediante PET de amiloide o análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR). Esto se debe a que la acumulación de amiloide en el cerebro es un requisito previo para que estos tratamientos sean efectivos, dado que su mecanismo de acción está directamente relacionado con la eliminación de estas placas.

Sin embargo, el uso de estas terapias requiere una supervisión rigurosa, que incluye resonancias magnéticas (RM)frecuentes para monitorear posibles efectos adversos. Uno de los riesgos más significativos asociados con estos tratamientos es el edema cerebral y el hemorragia cerebral, condiciones graves que se pueden presentar como complicaciones en los pacientes tratados. El riesgo de estas complicaciones es especialmente alto en individuos con antecedentes de hemorragias cerebrales, presencia de microhemorragias o siderosis superficial observadas en resonancias magnéticas previas al tratamiento, así como en aquellos que toman medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios (excepto aspirina), tienen trastornos hemorrágicos o portan el alelo ApoE epsilon-4, que está asociado con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer.

Por lo tanto, la administración de lecanemab y aducanumab implica una serie de precauciones y monitoreos continuos para mitigar estos riesgos. La necesidad de realizar resonancias magnéticas frecuentes y la vigilancia de efectos secundarios graves requieren que tanto los pacientes como los prescriptores estén completamente informados de los riesgos y beneficios potenciales del tratamiento.

La eficacia a largo plazo y la rentabilidad de estos tratamientos son aspectos que aún no se han esclarecido completamente. Si bien los estudios iniciales sugieren que pueden ofrecer una desaceleración modesta del deterioro cognitivo, las preguntas sobre el impacto a largo plazo y el costo-beneficio de estas terapias siguen siendo temas de debate en la comunidad científica y médica. Por lo tanto, el uso de estos tratamientos debe ser cuidadosamente evaluado caso por caso, considerando los riesgos, los beneficios potenciales y las circunstancias clínicas individuales.

Tratamiento no farmacológico

Los enfoques no farmacológicos en el tratamiento de los pacientes con trastornos cognitivos y neurodegenerativos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los individuos afectados, complementando o incluso reemplazando en algunos casos las intervenciones farmacológicas. Estos enfoques no solo se centran en el tratamiento de los síntomas, sino también en la mejora del bienestar general de los pacientes, promoviendo su autonomía y reduciendo la carga para los cuidadores.

Uno de los primeros pasos en el manejo de pacientes con deficiencias auditivas es la provisión de audífonos. La pérdida de audición es común en individuos con enfermedades neurodegenerativas, y puede empeorar la calidad de vida y contribuir al aislamiento social, la depresión y la deterioración cognitiva. El uso de audífonos puede ayudar a mejorar la comunicación, lo que a su vez favorece la interacción social y puede contribuir a la preservación de las capacidades cognitivas y emocionales. La intervención temprana en este sentido es crucial para mantener la funcionalidad y prevenir el agravamiento de los efectos negativos de la pérdida auditiva.

El ejercicio aeróbico es otro enfoque no farmacológico que ha mostrado beneficios significativos. La práctica regular de ejercicio físico, con una duración de aproximadamente 30 minutos varias veces a la semana, no solo ayuda a reducir la tasa de deterioro funcional en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, sino que también disminuye las necesidades de cuidados de los pacientes. Además, estudios recientes sugieren que el ejercicio aeróbico puede reducir el riesgo de desarrollar demencia en individuos sin deterioro cognitivo, lo que refuerza la importancia de mantener un estilo de vida activo para prevenir el inicio de enfermedades neurodegenerativas. El ejercicio aeróbico favorece la salud cardiovascular, mejora el flujo sanguíneo cerebral y puede inducir cambios en la neuroplasticidad, lo que potencialmente ralentiza el proceso de declive cognitivo.

Mantener un rol activo en la familia y la comunidad es otro enfoque clave en el manejo no farmacológico. La participación en actividades familiares y sociales, dentro de lo posible, ayuda a preservar la identidad del paciente y a mantener su autoestima. Es crucial que las actividades sean seleccionadas de acuerdo con las capacidades y preferencias del paciente, enfocándose en aquellas en las que se siente seguro y competente. Esta participación activa contribuye al sentido de propósito y a la integración social, lo que es beneficioso tanto para la salud mental como para el bienestar general de los pacientes.

Sin embargo, algunos enfoques, como los ejercicios de memoria en pacientes con Alzheimer, han demostrado ser poco efectivos. Dado que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, tienen una capacidad limitada para recuperar habilidades perdidas, los intentos de mejorar la memoria a través de ejercicios específicos pueden resultar más en frustración que en mejora real. De hecho, los estudios muestran que el entrenamiento cognitivo computarizado no mejora la cognición ni la función en pacientes con demencia, lo que indica que este tipo de intervenciones debe ser considerado con cautela, ya que el riesgo de generar ansiedad o frustración en los pacientes puede superar cualquier posible beneficio.

En cuanto a los suplementos nutricionales, el vitamina E (en dosis de 1000 unidades internacionales dos veces al día) ha mostrado ciertos beneficios, especialmente en términos de reducir la tasa de deterioro funcional en pacientes con Alzheimer. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de su impacto positivo en la funcionalidad, la vitamina E no afecta directamente la cognición ni previene el desarrollo de la enfermedad en pacientes con deterioro cognitivo leve. Esto sugiere que, si bien la vitamina E puede ser útil en términos de mejorar la funcionalidad, no es una intervención que modifique el curso de la enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas.

Manejo de los síntomas cognitivos

Los inhibidores de la colinesterasa representan la terapia de primera línea para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estos fármacos están diseñados para proporcionar un tratamiento sintomático moderado en el contexto de la disfunción cognitiva asociada a estas enfermedades. Si bien no previenen la progresión de la enfermedad, pueden prolongar la capacidad de independencia de los pacientes, mejorando temporalmente su funcionamiento cognitivo. Sin embargo, es importante señalar que el efecto de estos medicamentos es principalmente paliativo, lo que significa que aunque pueden aliviar ciertos síntomas, no modifican la evolución global de la enfermedad.

Entre los inhibidores de la colinesterasa más comúnmente utilizados se encuentran el donepezil, la rivastigmina y el galantamina, cada uno con esquemas de dosificación específicos. El donepezil se inicia generalmente a una dosis de 5 mg al día, administrado por vía oral, durante las primeras cuatro semanas, y luego se incrementa a 10 mg al día. Para casos más avanzados de la enfermedad de Alzheimer, se ha aprobado una dosis más alta de 23 mg diarios, aunque el beneficio adicional de esta dosis sobre los 10 mg es modesto y se ve contrarrestado por un mayor riesgo de efectos secundarios. El donepezil ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, pero sus efectos secundarios, como náuseas y diarrea, son comunes, y la posibilidad de síncope o arritmias cardíacas, aunque menos frecuentes, son efectos adversos más graves que deben ser vigilados de cerca.

La rivastigmina, por su parte, puede administrarse tanto por vía oral como transdérmica. El tratamiento inicial para la forma oral comienza con 1.5 mg dos veces al día, aumentando cada dos semanas en incrementos de 1.5 mg hasta alcanzar una dosis de 3 a 6 mg dos veces al día. También está disponible en una formulación transdérmica que se aplica una vez al día en dosis de 4.6, 9.5 o 13.3 mg por 24 horas. Este fármaco también se usa para tratar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, aunque su perfil de efectos secundarios es similar al de otros inhibidores de la colinesterasa.

El galantamina comienza a administrarse a una dosis de 4 mg dos veces al día, con aumentos graduales de 4 mg cada cuatro semanas hasta alcanzar una dosis objetivo de 8 a 12 mg dos veces al día. Además, existe una formulación de liberación prolongada de galantamina que se administra una vez al día. Al igual que el donepezil y la rivastigmina, la galantamina está indicada para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, proporcionando beneficios similares en términos de alivio de los síntomas cognitivos, aunque con un perfil de efectos secundarios que incluye náuseas y trastornos gastrointestinales.

Es importante destacar que los inhibidores de la colinesterasa no están indicados para el tratamiento de la demencia frontotemporal, ya que su uso puede empeorar los síntomas conductuales de los pacientes con esta condición. La demencia frontotemporal se caracteriza por alteraciones en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, y la administración de inhibidores de la colinesterasa en estos casos podría exacerbar estos síntomas, lo que subraya la necesidad de un diagnóstico preciso antes de iniciar el tratamiento.

Además de los inhibidores de la colinesterasa, el memantine es otro fármaco utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, especialmente en sus fases moderadas a graves. Memantine actúa de manera diferente a los inhibidores de la colinesterasa, modulando los efectos del glutamato en el cerebro. Se inicia con una dosis de 5 mg al día, que luego se aumenta semanalmente en 5 mg hasta alcanzar un objetivo de 10 mg dos veces al día. Este fármaco no se utiliza de manera combinada con los inhibidores de la colinesterasa, sino que generalmente se administra de manera sustitutivacuando los inhibidores de la colinesterasa no son efectivos o no se toleran.

Es importante subrayar que memantine no tiene eficacia en la demencia frontotemporal y, de hecho, podría empeorar la cognición en estos pacientes. Sin embargo, existen algunas pruebas que sugieren que memantine puede mejorar tanto la cognición como el comportamiento en pacientes con demencia con cuerpos de Lewy, una condición caracterizada por la presencia de depósitos anormales de proteínas en el cerebro que afectan tanto la función cognitiva como el control motor. Por lo tanto, el uso de memantine debe ser evaluado cuidadosamente según el tipo específico de demencia que se esté tratando.

Manejo de los trastornos del estado de ánimo y del comportamiento

Los trastornos del ánimo y el comportamiento en pacientes con deterioro cognitivo, como aquellos que padecen demencia o enfermedad de Alzheimer, son comunes y pueden ser debilitantes tanto para los pacientes como para sus cuidadores. Estos trastornos incluyen síntomas como depresión, ansiedad, agitación e impulsividad, los cuales pueden afectar gravemente la calidad de vida de los individuos y complicar su manejo. Afortunadamente, existen enfoques terapéuticos tanto farmacológicos como no farmacológicos para tratar estos síntomas, y es fundamental elegir un tratamiento adecuado basado en una evaluación cuidadosa de cada paciente.

En cuanto a los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), estos se consideran generalmente seguros y bien tolerados en pacientes mayores con deterioro cognitivo. Los ISRS han demostrado ser eficaces para el tratamiento de trastornos del ánimo como la depresión, la ansiedad y la agitación, que son frecuentes en estos pacientes. Citalopram es uno de los ISRS más utilizados en este contexto, con una dosis inicial de 10 mg diarios, que puede aumentarse gradualmente hasta 30 mg al día. Este fármaco ha mostrado beneficios en el tratamiento de la agitación, un síntoma común en la demencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a dosis más altas, el citalopram puede provocar efectos secundarios como la prolongación del intervalo QTc en el electrocardiograma, lo que aumenta el riesgo de arritmias cardíacas, y puede empeorar la función cognitiva en algunos pacientes. Por esta razón, es fundamental monitorear regularmente la función cardíaca y cognitiva de los pacientes durante el tratamiento.

Por otro lado, algunos antidepresivos deben evitarse en pacientes con deterioro cognitivo debido a sus efectos adversos. Paroxetina, por ejemplo, tiene efectos anticolinérgicos que pueden empeorar los síntomas cognitivos y se debe evitar en estos pacientes. De igual manera, los antidepresivos tricíclicos también deben ser evitados, ya que comparten estos efectos anticolinérgicos, lo que puede aumentar el riesgo de confusión, delirium y deterioro cognitivo.

Además de los ISRS, se pueden considerar otros antidepresivos como bupropión o venlafaxina, que también se utilizan para tratar trastornos del ánimo, aunque deben ser administrados con precaución y según la respuesta clínica del paciente. Bupropión, por ejemplo, tiene menos efectos secundarios anticolinérgicos, pero su uso en pacientes mayores debe ser monitorizado cuidadosamente, ya que puede aumentar el riesgo de convulsiones en algunos casos.

Para aquellos pacientes que experimentan insomnio, un síntoma frecuente en los trastornos del ánimo en pacientes con demencia, el trazodona (en dosis de 25-50 mg a la hora de dormir) puede ser una opción eficaz y segura. Este medicamento actúa como un sedante, ayudando a los pacientes a mejorar la calidad de su sueño sin causar los efectos secundarios más graves asociados a otros hipnóticos. Es crucial evitar el uso de antihistamínicos sedantes de venta libre y benzodiacepinas, ya que estos pueden empeorar la cognición y desencadenar delirium, un estado de confusión aguda que puede empeorar rápidamente el estado clínico de los pacientes con demencia. Otros hipnóticos recetados, como el zolpidem, también deben evitarse por los mismos motivos, ya que pueden causar reacciones adversas similares.

Cuando los síntomas de agitación, impulsividad y otros comportamientos interfieren con la capacidad de cuidado seguro del paciente, es esencial realizar primero una evaluación para identificar posibles causas de delirium, que es una condición reversible y tratable que puede agravar los síntomas del paciente. Si no se identifica un desencadenante reversible, el tratamiento debe ser enfocado de manera escalonada. En primer lugar, deben implementarse intervenciones conductuales, como la reorientación y la distraer al paciente de estímulos que provoquen ansiedad. Además, se debe garantizar que el paciente se mantenga activo durante el día, con ejercicio físico y actividades estimulantes mentalmente, y que reciba un sueño adecuado por la noche.

Si las intervenciones no farmacológicas no son suficientes, el siguiente paso es optimizar el tratamiento farmacológico para los síntomas cognitivos y del ánimo. Como medida final, cuando las estrategias anteriores no logran controlar los síntomas y los comportamientos del paciente plantean riesgos para su seguridad, se debe considerar el uso de medicación farmacológica. En estos casos, citalopram o dosis bajas de medicamentos antipsicóticos atípicos, como el quetiapina, pueden ser opciones a considerar. El tratamiento con quetiapina debe iniciarse con una dosis baja de 25 mg diarios, aumentando según sea necesario, hasta dos o tres veces al día. Aunque los antipsicóticos atípicos presentan menos efectos secundarios extrapiramidales que los antipsicóticos típicos, deben usarse con precaución en pacientes con riesgo de caídas o en aquellos que ya presentan signos parkinsonianos, ya que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de caídas y otros problemas de movilidad.

Es importante subrayar que el uso regular de antipsicóticos no se recomienda, y en caso de ser necesario, debe evaluarse y ajustarse regularmente, idealmente semanalmente, con intentos de reducir la dosis o suspender el tratamiento cuando sea posible. El uso de antipsicóticos en pacientes mayores con demencia aumenta el riesgo de mortalidad, aunque los mecanismos exactos detrás de este aumento de la mortalidad aún no se comprenden completamente.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.

- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.

- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.

Originally posted on 9 de abril de 2025 @ 9:42 AM