La hiperprolactinemia, que se define como un aumento anormal de los niveles circulantes de prolactina, puede tener múltiples causas, tanto fisiológicas como patológicas. En términos generales, este trastorno puede ser provocado por alteraciones funcionales del eje hipotálamo-hipófisis, efectos farmacológicos, enfermedades sistémicas o la presencia de neoplasias hipofisarias, entre otras etiologías. Dentro de este espectro etiológico, los adenomas hipofisarios secretores de prolactina, conocidos como prolactinomas, representan la causa más frecuente de hiperprolactinemia de origen patológico.

Los prolactinomas constituyen el tipo más común de tumor hipofisario secretor. Estas neoplasias suelen originarse de manera esporádica, aunque en un pequeño número de casos pueden estar asociadas a síndromes genéticos hereditarios, como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN tipo 1) o, con menor frecuencia, tipo 4. En el contexto de estas enfermedades genéticas, los pacientes desarrollan múltiples tumores en diversas glándulas endocrinas, incluyendo la hipófisis, el páncreas y las glándulas paratiroides, lo que sugiere un patrón de susceptibilidad tumoral subyacente relacionado con mutaciones específicas.

En cuanto a su morfología y comportamiento clínico, la mayoría de los prolactinomas son microadenomas, es decir, tumores cuyo tamaño es inferior a un centímetro de diámetro. Estos son más frecuentes en mujeres, probablemente debido a la mayor sensibilidad clínica a los efectos endocrinos de la prolactina, como las alteraciones menstruales y la galactorrea, lo que conduce a una detección temprana. Los microadenomas tienen un comportamiento benigno y tienden a ser estables en cuanto a su crecimiento, incluso en situaciones fisiológicas que elevan la prolactina, como el embarazo, o durante el uso de anticonceptivos orales, los cuales aumentan los niveles de estrógenos y, con ello, estimulan la secreción de prolactina.

Por otro lado, los macroprolactinomas, definidos como tumores hipofisarios mayores a un centímetro, tienden a ser más frecuentes en varones. Esta diferencia puede estar relacionada con un retraso en el diagnóstico, dado que los hombres suelen presentar síntomas más tardíos y menos específicos, como hipogonadismo, pérdida de libido o síntomas compresivos. Los macroadenomas pueden adquirir un comportamiento más agresivo, con capacidad de extenderse hacia estructuras adyacentes como los senos cavernosos o las regiones supraselares. En casos excepcionales, el tumor puede erosionar la base ósea de la silla turca e invadir los senos paranasales, lo que evidencia su capacidad invasiva y potencial destructivo.

Es importante señalar que la hiperprolactinemia también puede presentarse en ausencia de un adenoma hipofisario detectable. En algunos casos, esta condición puede tener una base genética y presentarse de forma familiar, aunque los mecanismos moleculares subyacentes aún no se comprenden completamente. Esta forma no tumoral de hiperprolactinemia familiar sugiere una alteración primaria en la regulación de la secreción o eliminación de prolactina, independiente de la presencia de una masa tumoral.

Causas

Causas fisiológicas de hiperprolactinemia

Dentro del espectro de causas fisiológicas, se incluyen situaciones en las que la elevación de prolactina no responde a una enfermedad, sino a adaptaciones normales del organismo:

-

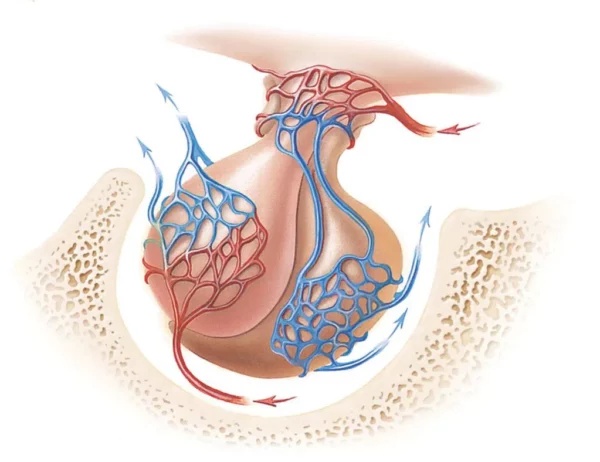

Lactancia: Es el estímulo fisiológico más potente para la secreción de prolactina. La succión del pezón desencadena reflejos neuroendocrinos que inhiben la liberación hipotalámica de dopamina, desinhibiendo así la secreción hipofisaria de prolactina.

-

Estimulación del pezón: Cualquier estímulo mecánico sostenido, como el contacto físico o los piercings mamarios, puede replicar este reflejo neuroendocrino y elevar transitoriamente la prolactina.

-

Ejercicio físico intenso: La actividad física, especialmente si es vigorosa o prolongada, induce hiperprolactinemia transitoria a través del aumento del estrés fisiológico, la activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y la liberación de catecolaminas.

-

Fase REM del sueño: Durante el sueño, particularmente en la fase de movimientos oculares rápidos, se observa un patrón circadiano de secreción de prolactina, con picos nocturnos mediados por la disminución de la actividad dopaminérgica.

-

Estrés físico o emocional: Eventos traumáticos o quirúrgicos estimulan la secreción de hormonas contrarreguladoras como el cortisol y pueden suprimir la dopamina, aumentando así la liberación de prolactina.

-

Embarazo: Los elevados niveles de estrógenos y progesterona durante la gestación inducen la proliferación de lactotropas hipofisarias y aumentan de manera fisiológica la secreción de prolactina.

-

Periodo neonatal: Los recién nacidos, especialmente en los primeros días de vida, pueden presentar hiperprolactinemia transitoria como consecuencia de la exposición intrauterina a las hormonas maternas.

-

Macroprolactina: Esta es una forma de prolactina de alto peso molecular, generalmente unida a inmunoglobulinas, que puede interferir en los inmunoensayos de laboratorio, elevando artificialmente los niveles de prolactina sin relevancia clínica.

-

Interferencia analítica: Algunos métodos de laboratorio pueden detectar formas moleculares inactivas de prolactina o verse afectados por anticuerpos heterófilos, generando resultados falsamente elevados.

-

Hiperprolactinemia familiar: En ciertos casos raros, mutaciones en el receptor de prolactina o en genes reguladores pueden inducir una hiperprolactinemia de origen hereditario, muchas veces sin manifestaciones clínicas evidentes.

-

Hiperprolactinemia idiopática: Se refiere a la elevación persistente de prolactina sin causa aparente, luego de excluir exhaustivamente las etiologías fisiológicas, farmacológicas y patológicas.

Causas farmacológicas de hiperprolactinemia

Numerosos agentes farmacológicos interfieren con la regulación dopaminérgica del eje hipotálamo-hipofisario. La dopamina, al actuar como inhibidor tónico de la secreción de prolactina, se convierte en el blanco principal de múltiples medicamentos:

-

Antipsicóticos convencionales y atípicos (como las fenotiazinas, butirofenonas y risperidona): bloquean los receptores dopaminérgicos tipo D2, inhibiendo la retroalimentación negativa que suprime la secreción de prolactina.

-

Antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: afectan los niveles sinápticos de serotonina y dopamina, favoreciendo la hiperprolactinemia.

-

Inhibidores de la monoaminooxidasa: al impedir el catabolismo de neurotransmisores, modifican la neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica.

-

Metoclopramida y domperidona: antagonistas dopaminérgicos utilizados como antieméticos y agentes procinéticos, elevan los niveles de prolactina por bloqueo de los receptores dopaminérgicos en la hipófisis.

-

Opioides: inhiben la secreción de dopamina a nivel central, eliminando el freno sobre la prolactina.

-

Antihipertensivos como la metildopa y la reserpina: alteran la síntesis y liberación de catecolaminas, incluida la dopamina.

-

Verapamilo y otros bloqueadores de los canales de calcio: pueden inhibir la secreción dopaminérgica en ciertas condiciones.

-

Hormonas y esteroides como los estrógenos y los progestágenos: pueden estimular la secreción de prolactina al promover la proliferación de lactotropas hipofisarias.

-

Sustancias recreativas o naturales como la cocaína (uso o abstinencia), anfetaminas, nicotina y el regaliz natural (que posee actividad estrogénica), también pueden inducir hiperprolactinemia.

Causas patológicas de hiperprolactinemia

Las causas patológicas se refieren a entidades clínicas en las que una alteración estructural u orgánica interfiere directamente con la producción, regulación o eliminación de la prolactina:

-

Tumores secretores de prolactina: los prolactinomas son adenomas hipofisarios funcionales que producen prolactina de forma autónoma. Pueden presentarse como microadenomas o macroadenomas y, en algunos casos, secretar simultáneamente hormona del crecimiento, conduciendo a acromegalia.

-

Lesiones del tallo hipofisario: cualquier daño que interrumpa la vía dopaminérgica entre el hipotálamo y la hipófisis (como tumores, traumatismos, cirugía o radioterapia) puede desencadenar hiperprolactinemia por pérdida de inhibición dopaminérgica.

-

Hipotiroidismo primario: estimula la liberación de hormona liberadora de tirotropina (TRH), que, además de su acción sobre la tirotropina, estimula secundariamente la secreción de prolactina.

-

Insuficiencia renal y hepática: estas condiciones reducen el aclaramiento metabólico de la prolactina, favoreciendo su acumulación.

-

Estimulación crónica de la pared torácica: cirugías, traumatismos, infecciones (como herpes zóster), acupuntura o perforaciones mamarias pueden generar señales aferentes que estimulan reflejamente la secreción de prolactina.

-

Hipofisitis: proceso inflamatorio que afecta a la hipófisis, alterando su funcionalidad y estructura.

-

Trastornos autoinmunes y desmielinizantes, como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica, se han asociado a hiperprolactinemia, probablemente por mecanismos inmunomoduladores o inflamatorios.

-

Pseudociesis: fenómeno psicobiológico en el cual el cuerpo simula un embarazo, generando alteraciones neuroendocrinas que incluyen la elevación de la prolactina.

-

Insuficiencia suprarrenal y acromegalia también pueden acompañarse de hiperprolactinemia, ya sea por estimulación indirecta de la secreción hipofisaria o por coexpresión hormonal en tumores.

Manifestaciones clínicas

La hiperprolactinemia, al interferir con la regulación hormonal del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, produce una variedad de manifestaciones clínicas que afectan predominantemente la función reproductiva y sexual, así como el estado emocional y general del paciente. Las concentraciones persistentemente elevadas de prolactina suprimen la secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) en el hipotálamo, lo cual lleva a una disminución secundaria de las gonadotropinas hipofisarias —la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante—, culminando en un estado de hipogonadismo hipogonadotrópico.

En el varón, este hipogonadismo inducido se traduce principalmente en disminución de la libido y disfunción eréctil, síntomas que suelen ser progresivos y pueden no responder adecuadamente a la terapia con testosterona exógena. Este fenómeno se explica porque la testosterona por sí sola no restablece la función central del eje hipotalámico, ni corrige la alteración en la secreción de prolactina que sigue interfiriendo con la fisiología gonadal.

Además, puede observarse ginecomastia, una manifestación menos frecuente pero posible, atribuible al desequilibrio entre estrógenos y andrógenos circulantes. La fertilidad se encuentra comprometida debido a la oligospermia o azoospermia secundaria a la inhibición de la espermatogénesis, resultado de la baja estimulación testicular por gonadotropinas.

En mujeres en edad reproductiva, los efectos de la hiperprolactinemia son más llamativos y a menudo motivan la consulta médica. Alrededor del noventa por ciento de las mujeres premenopáusicas con prolactinomas presentan amenorrea, oligomenorrea o infertilidad, debido a la supresión del ciclo ovulatorio. La deficiencia de estrógenos, resultado del hipogonadismo, conduce además a una serie de síntomas secundarios: disminución de la lubricación vaginal, que puede ocasionar dispareunia; y alteraciones emocionales, como irritabilidad, ansiedad y depresión, que frecuentemente se subestiman pero afectan notablemente la calidad de vida.

La galactorrea, entendida como la secreción láctea en ausencia de lactancia, es una manifestación común, aunque no exclusiva, de la hiperprolactinemia. Este signo puede aparecer en mujeres e incluso en hombres, dependiendo del grado y duración del exceso hormonal, aunque su presencia no siempre se correlaciona con los niveles séricos de prolactina.

Los prolactinomas, tumores secretores de prolactina, son una causa importante de hiperprolactinemia. Su presentación clínica varía según su tamaño:

-

Microprolactinomas (menores de 10 milímetros) tienen bajo riesgo de crecimiento significativo durante el embarazo. De hecho, solo menos del tres por ciento experimenta una expansión clínicamente relevante durante la gestación, gracias al control hormonal natural y al bajo volumen tumoral.

-

En contraste, macroprolactinomas (mayores de 10 milímetros) tienen una probabilidad de crecimiento clínicamente significativo cercana al treinta por ciento durante el embarazo, debido al efecto proliferativo de los estrógenos sobre las células lactotropas, lo que puede conducir a síntomas compresivos.

Los prolactinomas también pueden tener un comportamiento secretor más complejo. En ciertos casos, pueden cosecretar hormona del crecimiento, lo cual da lugar a un síndrome clínico mixto de hiperprolactinemia y acromegalia, caracterizado por crecimiento acral, rasgos faciales toscos, y engrosamiento de tejidos blandos.

Los tumores hipofisarios de gran tamaño pueden ejercer efectos de masa al invadir estructuras adyacentes. Esto puede manifestarse con cefaleas persistentes y trastornos visuales, particularmente hemianopsia bitemporal, debido a la compresión del quiasma óptico. Además, la presión ejercida sobre el tejido hipofisario normal puede inducir una insuficiencia hipofisaria secundaria, afectando la secreción de otras hormonas tróficas esenciales.

Existen casos particulares en los que mujeres, incluso sin prolactinomas evidentes, secretan una forma anómala de prolactina que ha sido implicada en el desarrollo de miocardiopatía periparto, una forma rara de insuficiencia cardíaca que ocurre hacia el final del embarazo o en el puerperio temprano. Aunque el mecanismo exacto aún no está completamente elucidado, se cree que formas fragmentadas de prolactina (como la prolactina de dieciséis kilodaltones) pueden tener efectos tóxicos sobre el endotelio vascular y el miocardio, contribuyendo a la disfunción cardíaca.

Exámenes complementarios

El diagnóstico de la hiperprolactinemia requiere un enfoque sistemático y riguroso que combine la interpretación de hallazgos clínicos con la evaluación precisa de datos bioquímicos y de imagen. Dada la amplia gama de causas posibles, tanto fisiológicas como patológicas, es esencial seguir una secuencia lógica de estudios de laboratorio para confirmar la elevación de prolactina, descartar falsos positivos y, posteriormente, identificar la etiología subyacente.

El primer paso ante la sospecha de hiperprolactinemia es la verificación de un nivel elevado de prolactina séricamediante una nueva determinación, preferiblemente realizada en un laboratorio diferente. Esto se debe a que diversos factores técnicos pueden interferir con los inmunoensayos utilizados para cuantificar esta hormona. Entre las interferencias más frecuentes se encuentran los anticuerpos heterófilos, que pueden dar lugar a falsos positivos, así como la presencia de macroprolactina, una forma de prolactina de alto peso molecular que es inmunorreactiva pero biológicamente inactiva. Por esta razón, en pacientes con hiperprolactinemia inexplicada y con escasa sintomatología clínica, se recomienda solicitar una determinación específica de macroprolactina, que se realiza mediante técnicas de precipitación con polietilenglicol. Esta evaluación permite evitar estudios innecesarios y tratamientos inapropiados en casos de macroprolactinemia aislada.

Confirmada la elevación de prolactina, se debe proceder a identificar causas secundarias comunes, antes de considerar la posibilidad de un prolactinoma o de otras alteraciones estructurales del sistema nervioso central. Para ello, se recomienda realizar los siguientes estudios:

-

Prueba de embarazo: en mujeres en edad fértil, el embarazo es una causa fisiológica frecuente de hiperprolactinemia. La medición de gonadotropina coriónica humana en suero es esencial para excluir esta posibilidad.

-

Evaluación tiroidea: el hipotiroidismo primario, a través del aumento compensatorio de la hormona liberadora de tirotropina (TRH), puede estimular la secreción de prolactina. Por lo tanto, es indispensable medir los niveles de tirotropina (TSH) y de tiroxina libre (FT4).

-

Evaluación renal: la insuficiencia renal crónica disminuye la depuración de prolactina, contribuyendo a su acumulación. Se deben evaluar los niveles de nitrógeno ureico en sangre (BUN) y creatinina sérica para descartar disfunción renal.

-

Evaluación hepática: las hepatopatías crónicas, como la cirrosis, también pueden interferir con el metabolismo y la eliminación de prolactina. Se recomienda realizar un perfil hepático completo, incluyendo transaminasas, bilirrubinas y albúmina.

-

Metabolismo del calcio: la hiperparatiroidismo puede coexistir con hiperprolactinemia en el contexto de síndromes endocrinos múltiples. La calcemia sérica es útil para detectar esta condición.

-

Evaluación para acromegalia: algunos prolactinomas pueden cosecretar hormona del crecimiento. La medición del factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) es el mejor marcador bioquímico para detectar acromegalia, ya que sus niveles reflejan la secreción sostenida de hormona del crecimiento.

Dado que la hiperprolactinemia inhibe el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, es fundamental evaluar las consecuencias de esta supresión hormonal:

-

En los hombres, se deben medir los niveles séricos de testosterona total y libre, así como de hormona luteinizante (LH) y hormona foliculoestimulante (FSH), con el objetivo de identificar un hipogonadismo hipogonadotrópico secundario.

-

En las mujeres con amenorrea, se deben solicitar niveles de estradiol, LH y FSH para valorar el estado funcional del eje gonadal y distinguir entre hipogonadismo central o primario.

En pacientes con macroprolactinomas o con síntomas sugestivos de hipopituitarismo (como fatiga, hiponatremia, hipotensión, pérdida de vello corporal o galactorrea con otros signos de deficiencia hormonal), es crucial realizar una evaluación integral de la función hipofisaria, incluyendo hormonas tróficas como la hormona adrenocorticotropa, hormona estimulante del tiroides, hormona del crecimiento, hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante, así como sus hormonas periféricas correspondientes (por ejemplo, cortisol, FT4, testosterona o estradiol). Esta valoración permite detectar deficiencias múltiples que pueden tener repercusiones clínicas graves.

Cuando se han excluido causas fisiológicas, farmacológicas y metabólicas, se debe proceder a realizar un estudio estructural de la hipófisis mediante resonancia magnética nuclear (RMN) con gadolinio, que es la técnica de elección para visualizar la anatomía hipofisaria con alta resolución. Esta prueba permite detectar adenomas hipofisarios, evaluar su tamaño, extensión y posible compromiso de estructuras adyacentes como el quiasma óptico o los senos cavernosos.

No obstante, hay consideraciones especiales durante el embarazo: dado que la hipófisis crece fisiológicamente en este periodo, una imagen alterada no necesariamente implica patología. Por lo tanto, la RMN no debe realizarse durante el embarazo salvo que existan defectos campimétricos o síntomas neurológicos evidentes. En estos casos, se indica una RMN sin gadolinio, a fin de evitar la exposición fetal al medio de contraste.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la galactorrea y de la hiperprolactinemia representa un desafío clínico que requiere un análisis cuidadoso, no solo de los niveles séricos de prolactina, sino también del contexto clínico, los hallazgos en estudios de imagen y la presencia de síntomas asociados. Dada la multiplicidad de causas que pueden generar secreción mamaria o elevación de la prolactina, es fundamental distinguir entre condiciones benignas, variantes fisiológicas y verdaderas patologías hipofisarias o sistémicas.

En muchas mujeres multíparas, especialmente durante la lactancia prolongada o tiempo después del destete, puede observarse una expresión mínima de leche al presionar el pezón, sin que ello represente una patología. Este hallazgo aislado, particularmente en ausencia de otros síntomas como alteraciones menstruales o signos de hipogonadismo, puede considerarse una variante fisiológica. La galactorrea también puede desencadenarse por estímulos mecánicos crónicos, como el uso de piercings en los pezones, cirugías torácicas o mamoplastías, así como por procedimientos como la acupuntura en la región torácica. En estos casos, la galactorrea puede aparecer con niveles de prolactina normales o ligeramente elevados, reflejando un mecanismo reflejo neuroendocrino más que una enfermedad estructural.

Asimismo, existen mujeres que presentan galactorrea idiopática, es decir, secreción mamaria persistente con niveles normales de prolactina sérica y sin evidencia de patología hipofisaria o endocrina subyacente. Este cuadro plantea la posibilidad de una hipersensibilidad mamaria a niveles basales de prolactina o de otras alteraciones locales en los receptores hormonales o en el microambiente glandular.

Cabe destacar que el color de la secreción láctea puede variar. Aunque comúnmente es blanca o amarillenta, también puede adoptar tonalidades verdes, azules o grises, lo cual no necesariamente indica malignidad. Sin embargo, la galactorrea hemática (sangrante) constituye un hallazgo de alarma y debe ser investigada rigurosamente con estudios de imagen mamaria, como ecografía o mamografía, para descartar cáncer de mama o lesiones intraductales.

Un aspecto clave en el diagnóstico diferencial de la hiperprolactinemia es la identificación de tumores hipofisarios no secretores de prolactina, especialmente macroadenomas no funcionales, que pueden inducir una hiperprolactinemia secundaria. Este fenómeno se conoce como efecto de tallo hipofisario (o efecto del tallo pituitario), y se debe a la compresión del tallo hipotalámico por la masa tumoral, lo cual interfiere con el transporte de dopamina desde el hipotálamo a la hipófisis anterior. Como la dopamina actúa como un inhibidor tónico de la secreción de prolactina, su interrupción provoca un aumento moderado de la prolactina circulante.

En estos casos, una pista diagnóstica fundamental es que los niveles séricos de prolactina suelen estar solo moderadamente elevados, en general por debajo de 100 microgramos por litro. En contraste, los prolactinomas verdaderos, especialmente los macroprolactinomas, suelen presentar niveles significativamente superiores a este umbral. Por tanto, el valor absoluto de prolactina puede ser útil como elemento orientador, aunque no definitivo, en la diferenciación entre adenomas funcionales y no funcionales.

Durante el embarazo, los niveles de prolactina aumentan de manera fisiológica como parte del proceso de preparación mamaria para la lactancia. Esta elevación hormonal se acompaña de una hiperplasia fisiológica de las células lactotropas en la hipófisis, lo que puede producir una aparente expansión de la glándula hipofisaria observable en la resonancia magnética. Este hallazgo puede confundirse con un adenoma, especialmente si se interpreta fuera del contexto clínico adecuado. Por ello, se desaconseja la realización de resonancias magnéticas durante el embarazo, salvo que existan síntomas neurológicos como defectos campimétricos o cefaleas severas.

Del mismo modo, en mujeres jóvenes, es normal encontrar una hipófisis de mayor tamaño como parte de la variabilidad anatómica normal, lo que puede simular un microadenoma o una alteración estructural en las imágenes. La correlación clínica y hormonal es esencial para evitar diagnósticos erróneos.

El hipotiroidismo primario no tratado constituye una causa importante de hiperprolactinemia secundaria. El mecanismo radica en el aumento compensatorio de hormona liberadora de tirotropina (TRH), que estimula tanto la secreción de tirotropina como de prolactina. Este estímulo sostenido puede provocar no solo hiperprolactinemia, sino también hiperplasia de la hipófisis anterior, visible en la resonancia magnética, lo cual puede ser erróneamente interpretado como un tumor hipofisario, si no se reconoce el contexto clínico. La corrección del hipotiroidismo con levotiroxina habitualmente normaliza tanto la prolactina como el tamaño de la glándula.

La macroprolactinemia representa una causa relativamente frecuente de elevación aparente de prolactina, que afecta aproximadamente al 3.7 por ciento de la población general, y es responsable de entre 10 a 25 por ciento de los casos de hiperprolactinemia detectados en laboratorio. La macroprolactina, también conocida como “prolactina grande” o “big big prolactin”, es una forma de prolactina de alto peso molecular, generalmente complejada con inmunoglobulinas. Aunque es detectada por los inmunoensayos estándar, carece de actividad biológica significativa, por lo que los pacientes suelen estar asintomáticos o mínimamente sintomáticos.

La importancia de identificar la macroprolactinemia radica en evitar intervenciones innecesarias. En estos pacientes, las resonancias magnéticas pueden mostrar hallazgos no patológicos en hasta el 22 por ciento de los casos, lo que puede llevar a sobrediagnósticos y tratamientos indebidos si no se contextualizan adecuadamente los hallazgos de imagen con los datos hormonales.

Tratamiento

El tratamiento de la hiperprolactinemia debe basarse en una comprensión precisa de la etiología, el contexto clínico del paciente, y los riesgos potenciales asociados con el crecimiento tumoral o la disfunción endocrina persistente. Las estrategias terapéuticas varían según la causa subyacente de la elevación de la prolactina, el tamaño del adenoma hipofisario, el deseo de fertilidad, la presencia de síntomas clínicos y la tolerancia a los medicamentos disponibles.

La primera medida terapéutica ante la detección de hiperprolactinemia debe ser la identificación y corrección de causas secundarias o iatrogénicas. Diversos medicamentos, como antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antagonistas de dopamina, opioides, entre otros, pueden aumentar los niveles de prolactina al bloquear la acción dopaminérgica sobre las células lactotropas de la hipófisis. Siempre que sea clínicamente viable, estos fármacos deben ser suspendidos o sustituidos, dado que su retiro puede normalizar los niveles hormonales sin necesidad de intervenciones adicionales.

De manera similar, cuando la hiperprolactinemia se debe a hipotiroidismo primario, el tratamiento con levotiroxinarestaura la retroalimentación negativa adecuada del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, lo que disminuye la secreción compensatoria de hormona liberadora de tirotropina (TRH), y con ello, la estimulación indirecta de prolactina. Esta corrección suele normalizar tanto los niveles de prolactina como el volumen de la glándula hipofisaria si existiera hiperplasia concomitante.

En mujeres con microprolactinomas (tumores menores a 10 milímetros), que presentan amenorrea o desean anticoncepción hormonal, el uso de estrógenos exógenos o anticonceptivos orales combinados es generalmente seguro. Numerosos estudios han demostrado que estos tratamientos no estimulan significativamente el crecimiento tumoral en este subgrupo de pacientes. La vigilancia clínica y ocasionalmente por imagen, especialmente en aquellas que no han recibido agonistas dopaminérgicos, permite un seguimiento prudente.

En casos de hiperprolactinemia asociada a infertilidad, el tratamiento con agonistas dopaminérgicos es la piedra angular, ya que restablece la secreción de gonadotropinas, induce ovulación y mejora la fertilidad. La cabergolina, un derivado del ergot, es el fármaco de primera elección debido a su mayor eficacia, mayor vida media y mejor toleranciaen comparación con otros agonistas, como la bromocriptina o la quinagolida.

En pacientes con macroprolactinomas (tumores mayores de 10 milímetros), el riesgo de crecimiento tumoral es más alto, especialmente bajo la influencia de terapia de reemplazo hormonal con estrógenos o testosterona, o durante el embarazo. Por ello, el uso de terapia hormonal sustitutiva o anticonceptivos orales en estos pacientes debe reservarse para aquellos que se encuentran en remisión clínica y bioquímica gracias al tratamiento con agonistas dopaminérgicos o posterior a una cirugía resectiva exitosa.

Durante el embarazo, los macroprolactinomas activos representan un riesgo de crecimiento tumoral sintomático. Por lo tanto, en mujeres embarazadas con macroprolactinomas se recomienda continuar el tratamiento con agonistas dopaminérgicos durante toda la gestación, para prevenir expansión tumoral y sus consecuencias, como pérdida del campo visual. En caso de que se decida suspender el tratamiento, es obligatorio realizar campimetrías visuales cada trimestre. En este contexto, la medición de prolactina sérica no es útil, ya que sus niveles aumentan fisiológicamente durante el embarazo y no reflejan necesariamente el tamaño tumoral.

Agonistas dopaminérgicos

Los agonistas de dopamina constituyen el tratamiento inicial de elección tanto en pacientes con prolactinomas grandes, como en aquellos con hiperprolactinemia sintomática (por ejemplo, disfunción sexual o infertilidad). La cabergolina se administra de forma escalonada, comenzando con 0.25 miligramos una vez por semana, con aumentos progresivos según la respuesta bioquímica, hasta una dosis máxima de 1.5 miligramos dos veces por semana.

La bromocriptina, aunque menos eficaz, sigue siendo una alternativa válida, especialmente durante el embarazo o en pacientes intolerantes a la cabergolina. Ambos fármacos deben administrarse antes de dormir, lo cual reduce efectos secundarios como náuseas, mareos, fatiga y hipotensión ortostática, que pueden afectar hasta el 50% de los pacientes. Estos síntomas suelen disminuir con el tiempo o con ajustes en la dosis.

Se debe tener precaución ante la aparición de efectos adversos psiquiátricos, como depresión, trastornos del control de impulsos o hipersexualidad, los cuales no guardan relación directa con la dosis y pueden requerir la suspensión del tratamiento.

Importante es destacar que los agonistas dopaminérgicos no aumentan el riesgo de aborto ni de teratogenicidad, lo que permite su uso seguro en embarazadas seleccionadas.

Tratamiento quirúrgico

La cirugía transesfenoidal de la hipófisis se reserva para situaciones específicas: pacientes con macroprolactinomas invasivos, tumores con apoplejía hipofisaria aguda, o aquellos que presentan deterioro visual severo. También es una opción electiva en pacientes que no toleran o no responden a los agonistas dopaminérgicos, o que prefieren una solución quirúrgica definitiva.

En manos expertas, esta cirugía tiene una alta tasa de éxito en microprolactinomas, normalizando la prolactina en hasta el 87% de los casos, con una mortalidad menor al 0.5%. No obstante, conlleva riesgos: fugas de líquido cefalorraquídeo, meningitis, hemorragias, pérdida visual, sinusitis o perforación del tabique nasal, y diabetes insípida transitoria o hiponatremia postoperatoria, esta última presente en aproximadamente el 21% de los pacientes.

Radiosirugía estereotáctica y quimioterapia

La radiosirugía estereotáctica representa una opción terapéutica excepcional, reservada para macroprolactinomas resistentes al tratamiento médico y quirúrgico o para pacientes intolerantes a los agonistas dopaminérgicos.

En casos más agresivos, donde existen tumores invasivos o carcinomas hipofisarios que no responden a cirugía ni a medicación, puede recurrirse a tratamientos de última línea como quimioterapia con temozolomida o terapias dirigidas con everolimus, especialmente cuando se confirma actividad proliferativa tumoral sostenida.

Pronóstico

El pronóstico de los prolactinomas, dependiendo de su tamaño y respuesta al tratamiento, varía significativamente. Los microprolactinomas hipofisarios, que son tumores menores a 10 milímetros, generalmente presentan un curso clínico indolente, lo que significa que crecen lentamente y en una proporción muy pequeña de los casos. De hecho, solo el 15% de estos tumores experimentan un crecimiento significativo después de su diagnóstico. Esta naturaleza poco agresiva contribuye a una mayor tasa de éxito en el tratamiento, ya que estos tumores responden bien a la terapia con agonistas de dopamina, como la cabergolina. La mayoría de los pacientes, alrededor del 90%, experimentan una reducción en los niveles de prolactina sérica a menos del 10% de los niveles previos al tratamiento, y el 80% alcanzan niveles normales de prolactina. Esta mejora en los niveles hormonales no solo contribuye a la normalización de las funciones reproductivas y sexuales, sino que también se asocia con una notable reducción en el tamaño tumoral, que puede ser evidente a las pocas semanas de tratamiento, aunque el efecto máximo, tanto en términos de reducción tumoral como de normalización de los niveles hormonales, puede tardar hasta un año en alcanzarse. Se estima que cerca del 50% de los prolactinomas, incluso aquellos de gran tamaño, disminuyen más del 50% de su volumen con la terapia médica.

Por otro lado, los macroprolactinomas, que son tumores de mayor tamaño (superiores a 10 milímetros), tienden a ser más agresivos, con una mayor propensión al crecimiento durante el curso de la enfermedad. Durante el embarazo, por ejemplo, el crecimiento de un prolactinoma es más común en mujeres con macroprolactinomas, con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 23%, en comparación con solo el 3% de las mujeres que tienen un microprolactinoma. Esta diferencia refleja la mayor tendencia a la progresión de los macroprolactinomas, que, a menudo, requieren una vigilancia más estrecha y, en algunos casos, una intervención quirúrgica o el uso continuo de agonistas dopaminérgicos.

En cuanto a la recurrencia de la hiperprolactinemia después de la interrupción del tratamiento, los resultados son bastante claros. En aquellos pacientes con hiperprolactinemia idiopática o microprolactinomas que interrumpen el tratamiento con cabergolina después de dos años, aproximadamente el 68% de los pacientes con hiperprolactinemia idiopática, 79% con microprolactinomas, y 84% con macroprolactinomas experimentan una recurrencia de la hiperprolactinemia. Este alto porcentaje subraya la necesidad de un tratamiento prolongado en muchos casos y la posibilidad de recurrencia incluso después de una remisión temporal.

En términos de intervención quirúrgica, la cirugía transesfenoidal es un tratamiento comúnmente eficaz para los microprolactinomas, con una tasa de éxito quirúrgico que permite la normalización de los niveles de prolactina en más del 95% de los casos. Sin embargo, en el caso de los macroprolactinomas, la tasa de éxito quirúrgico disminuye considerablemente, debido a la mayor complejidad de estos tumores, que a menudo invaden estructuras circundantes. Además, los macroprolactinomas tienen tasas de complicaciones postoperatorias más altas, lo que incluye posibles daños a las estructuras adyacentes, infecciones, y, en algunos casos, problemas relacionados con la función endocrina postquirúrgica.

Fuente y lecturas recomendadas

- Auriemma RS et al. Approach to the patient with prolactinoma. J Clin Endocrinol Metab. 2023;108:2400. [PMID: 36974474]

- Brooks EK et al. Disorders of salt and water balance after pituitary surgery. J Clin Endocrinol Metab. 2023;108:198. [PMID: 36300330]

Síguenos en X: @el_homomedicus y @enarm_intensivo Síguenos en instagram: homomedicus y en Treads.net como: Homomedicus

Originally posted on 21 de septiembre de 2022 @ 4:32 PM