La administración anual de la vacuna contra la influenza constituye, desde el punto de vista científico y epidemiológico, la estrategia más eficaz para prevenir tanto la infección por el virus de la influenza como las múltiples complicaciones asociadas a esta enfermedad respiratoria. La influenza, al tratarse de una infección viral de alta transmisibilidad y estacionalidad, representa una amenaza significativa para la salud pública a nivel mundial, especialmente entre las poblaciones vulnerables. Su prevención efectiva mediante la vacunación se sustenta en una sólida base de evidencia clínica y en evaluaciones poblacionales que demuestran consistentemente una reducción en la morbilidad y la mortalidad atribuible a este patógeno.

La eficacia de las vacunas estacionales contra la influenza puede variar de un año a otro, fundamentalmente debido a la naturaleza cambiante del virus, caracterizada por mutaciones frecuentes en sus antígenos de superficie, fenómeno conocido como deriva antigénica. A pesar de estas variaciones, los estudios han demostrado que la vacunación puede reducir el riesgo de hospitalización relacionada con influenza en hasta un sesenta por ciento en temporadas con una buena correspondencia entre la vacuna y las cepas circulantes, como ocurrió en la temporada 2010–2011. Incluso en temporadas con menor correspondencia antigénica, como la de 2014–2015, donde la eficacia fue tan baja como el diecinueve por ciento, la vacunación aún ofreció una protección parcial significativa, contribuyendo a atenuar la gravedad de la enfermedad y reduciendo complicaciones severas.

Uno de los pilares fundamentales de la recomendación universal de vacunación anual es su impacto positivo en la salud de grupos de alto riesgo. Por ejemplo, en el caso de las personas embarazadas, la vacunación no solo reduce la probabilidad de infección durante el embarazo, un periodo de vulnerabilidad inmunológica, sino que también protege al recién nacido durante los primeros meses de vida, cuando su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado y no puede recibir la vacuna directamente. Esta protección maternoinfantil demuestra el efecto beneficioso de la inmunidad pasiva transferida a través de la placenta y, posteriormente, mediante la lactancia.

En el entorno hospitalario y en centros de cuidados prolongados, la vacunación del personal de salud tiene implicaciones trascendentales. Se ha observado una asociación significativa entre la vacunación de trabajadores sanitarios y una menor mortalidad en pacientes internados, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas o inmunocomprometidos, quienes dependen en gran medida de la inmunidad colectiva para su protección. La vacunación en estos contextos cumple una doble función: protege al profesional y actúa como barrera epidemiológica para los pacientes más susceptibles.

La vacunación anual también demuestra beneficios extrapulmonares de notable relevancia. Estudios recientes han revelado que la influenza puede actuar como desencadenante de eventos cardiovasculares agudos, tales como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio y paro cardíaco. La vacunación contra la influenza reduce la incidencia de estos eventos, probablemente al evitar la inflamación sistémica inducida por el virus y la consecuente desestabilización de placas ateroscleróticas. Esta asociación ha llevado a considerar la vacunación antigripal como una intervención preventiva importante en el manejo integral de enfermedades cardiovasculares.

Diversos grupos poblacionales se benefician específicamente de la vacunación. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, la vacuna inactivada reduce la frecuencia de exacerbaciones respiratorias. En adultos mayores, aunque la respuesta inmunitaria puede ser menos robusta debido al envejecimiento del sistema inmune, los datos muestran que la vacunación disminuye la gravedad de la enfermedad y reduce la mortalidad. En personas con cáncer, aunque la evidencia es más limitada, se ha documentado una menor tasa de complicaciones relacionadas con la influenza y una mejora en la supervivencia general. En pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o condiciones como el asma y la miastenia gravis, las vacunas han demostrado ser seguras y efectivas, contribuyendo a la reducción de hospitalizaciones y brotes de enfermedad.

En niños sanos, tanto las vacunas vivas atenuadas como las inactivadas han mostrado una eficacia considerable, disminuyendo las tasas de infección y de transmisión comunitaria. Este efecto indirecto, conocido como inmunidad de rebaño, es crucial para la protección de individuos que no pueden ser vacunados, como aquellos con alergias graves a los componentes de la vacuna.

A pesar de estos beneficios, ciertos grupos, como las personas con obesidad, pueden presentar una respuesta inmunológica atenuada a la vacunación contra la influenza. No obstante, incluso en estos casos, la vacuna proporciona un grado de protección superior al de no vacunarse, por lo que se continúa recomendando su aplicación.

Vacunas

La disponibilidad de múltiples formulaciones de vacunas contra la influenza refleja los avances en biotecnología, inmunología y salud pública, así como la necesidad de adaptar la inmunización estacional a las características individuales de cada paciente y a las variaciones antigénicas del virus. Estas vacunas, desarrolladas mediante diversas plataformas tecnológicas, comparten un objetivo común: inducir una respuesta inmunitaria eficaz contra los virus de influenza A y B, responsables de la mayoría de los casos de influenza estacional.

Las vacunas contra la influenza actualmente disponibles incluyen tres categorías principales: las vacunas inactivadas, las vacunas recombinantes y las vacunas vivas atenuadas. Dentro de las vacunas inactivadas, que constituyen el grupo más ampliamente utilizado, se encuentran las formulaciones de dosis estándar y de dosis alta, así como aquellas que incluyen adyuvantes inmunoestimulantes. Todas estas vacunas inactivadas son cuadrivalentes, es decir, contienen antígenos derivados de dos cepas del virus de influenza A (subtipos H1N1 y H3N2) y de dos linajes del virus de influenza B (Victoria y Yamagata), lo que proporciona una cobertura más amplia frente a las variantes virales circulantes.

Las vacunas recombinantes cuadrivalentes, desarrolladas sin el uso de huevos embrionados ni del propio virus, utilizan tecnología de ADN recombinante para expresar la hemaglutinina, una de las principales proteínas inmunogénicas del virus de la influenza. Estas vacunas ofrecen una alternativa para personas con alergias graves al huevo y pueden inducir respuestas inmunes más rápidas y específicas. Además, permiten una producción más ágil en contextos de pandemia o escasez, lo que las convierte en una herramienta estratégica para la respuesta a emergencias sanitarias.

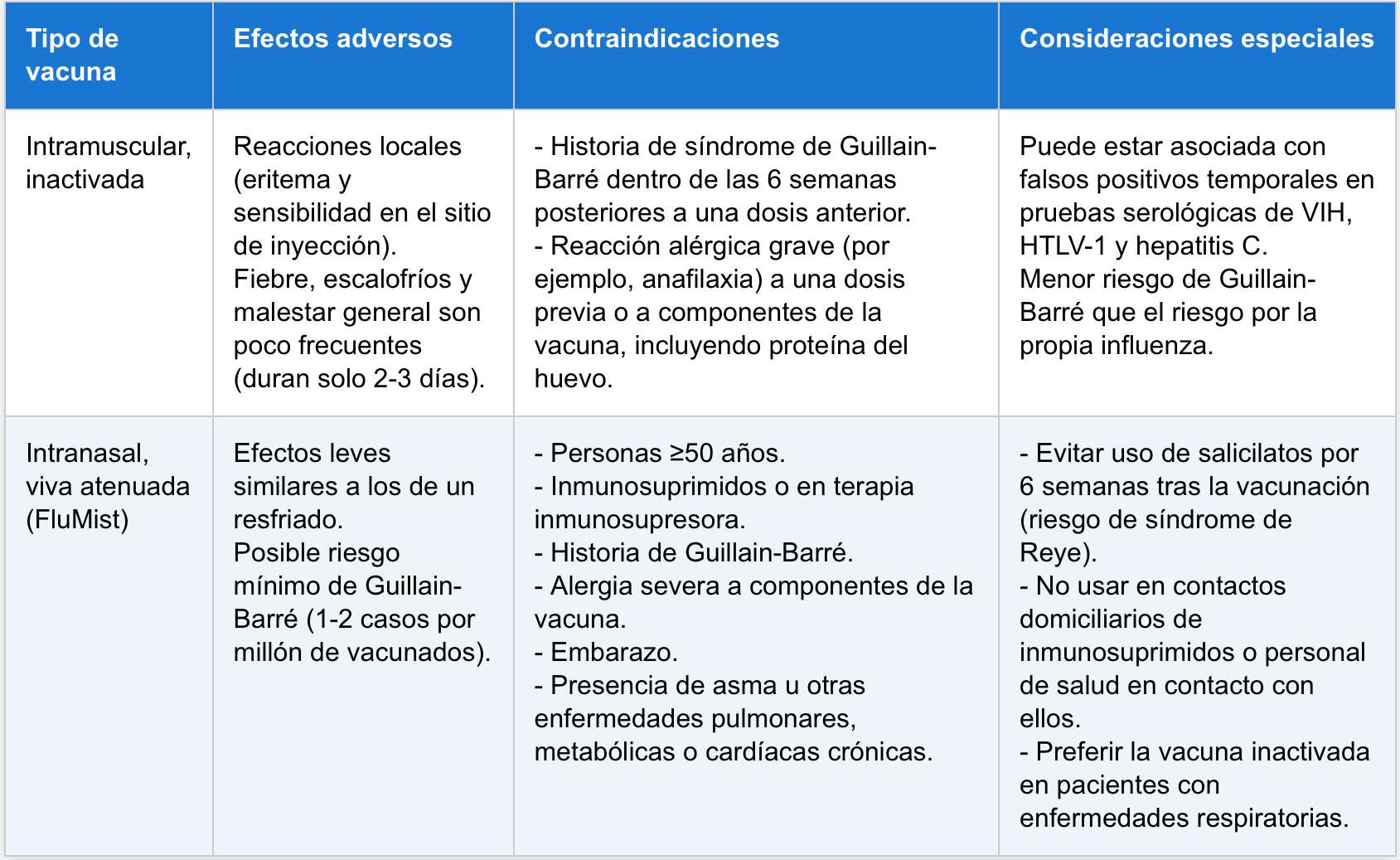

Por su parte, la vacuna viva atenuada cuadrivalente, administrada por vía intranasal en forma de aerosol, simula de manera más cercana una infección natural, al replicarse de forma limitada en la mucosa respiratoria. Esta vacuna está indicada para personas entre dos y cuarenta y nueve años de edad que no presenten contraindicaciones. No debe utilizarse en personas embarazadas, inmunocomprometidas, ni en quienes padezcan enfermedades respiratorias como el asma en edades tempranas, ni en individuos que utilizan medicamentos con salicilatos, debido al riesgo potencial de complicaciones como el síndrome de Reye.

Para la población adulta mayor, especialmente quienes tienen sesenta y cinco años o más, se recomienda el uso de vacunas inactivadas cuadrivalentes de dosis alta. Estas vacunas contienen una mayor cantidad de hemaglutinina, el principal antígeno viral, lo que potencia la respuesta inmunitaria en un grupo etario que frecuentemente presenta inmunosenescencia, es decir, una disminución en la capacidad del sistema inmunológico para responder eficazmente a los antígenos. Algunos estudios preliminares sugieren que la vía intradérmica podría inducir una respuesta inmunológica superior a la intramuscular en esta población, al involucrar de manera más directa a las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas presentes en la dermis.

El desarrollo de nuevas estrategias inmunológicas también ha explorado la focalización de células dendríticas, con el fin de mejorar la presentación antigénica y la activación de linfocitos T y B. Este enfoque representa una frontera prometedora en la inmunización de precisión, que podría incrementar la eficacia de las vacunas en poblaciones con respuesta inmune comprometida o insuficiente.

En términos de seguridad y compatibilidad inmunológica, las vacunas contra la influenza pueden administrarse conjuntamente con otras inmunizaciones, como las vacunas contra la enfermedad por coronavirus tipo 2, sin evidencia de interferencia inmunitaria ni incremento significativo en los eventos adversos. Esta práctica facilita la implementación de campañas de vacunación simultáneas, optimizando recursos y ampliando la cobertura poblacional.

No obstante, como toda intervención médica, la vacunación contra la influenza presenta contraindicaciones específicas. Está absolutamente contraindicada en personas que hayan experimentado reacciones alérgicas graves, como anafilaxia, tras una dosis previa de vacuna antigripal o frente a cualquiera de sus componentes. Asimismo, se debe ejercer precaución en personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas posteriores a una vacunación previa, así como en aquellas con enfermedades agudas moderadas o graves en el momento de la consulta, postergando la vacunación hasta su recuperación clínica.

Respecto a las personas con alergia al huevo, las recomendaciones han evolucionado con base en la evidencia reciente. Actualmente, solo quienes presentan reacciones de tipo urticariano requieren observación médica posterior a la vacunación. Sin embargo, se aconseja vigilar a todos los vacunados por un breve período, independientemente de su historial alérgico, como medida preventiva estándar.

Quimioprofilaxis

La quimioprofilaxis antiviral constituye una estrategia complementaria a la vacunación en la prevención de la infección por el virus de la influenza, especialmente en situaciones específicas donde la vacunación es insuficiente o inaplicable. Cuando se administra correctamente, la quimioprofilaxis ha demostrado prevenir entre el setenta y el noventa por ciento de las infecciones por influenza, lo que refleja su elevada eficacia individual bajo condiciones controladas. Sin embargo, su uso generalizado no está recomendado debido a diversas consideraciones clínicas, epidemiológicas y farmacológicas, entre las que destacan el riesgo de desarrollo de resistencia antiviral, la limitada duración del efecto protector y la posibilidad de efectos adversos.

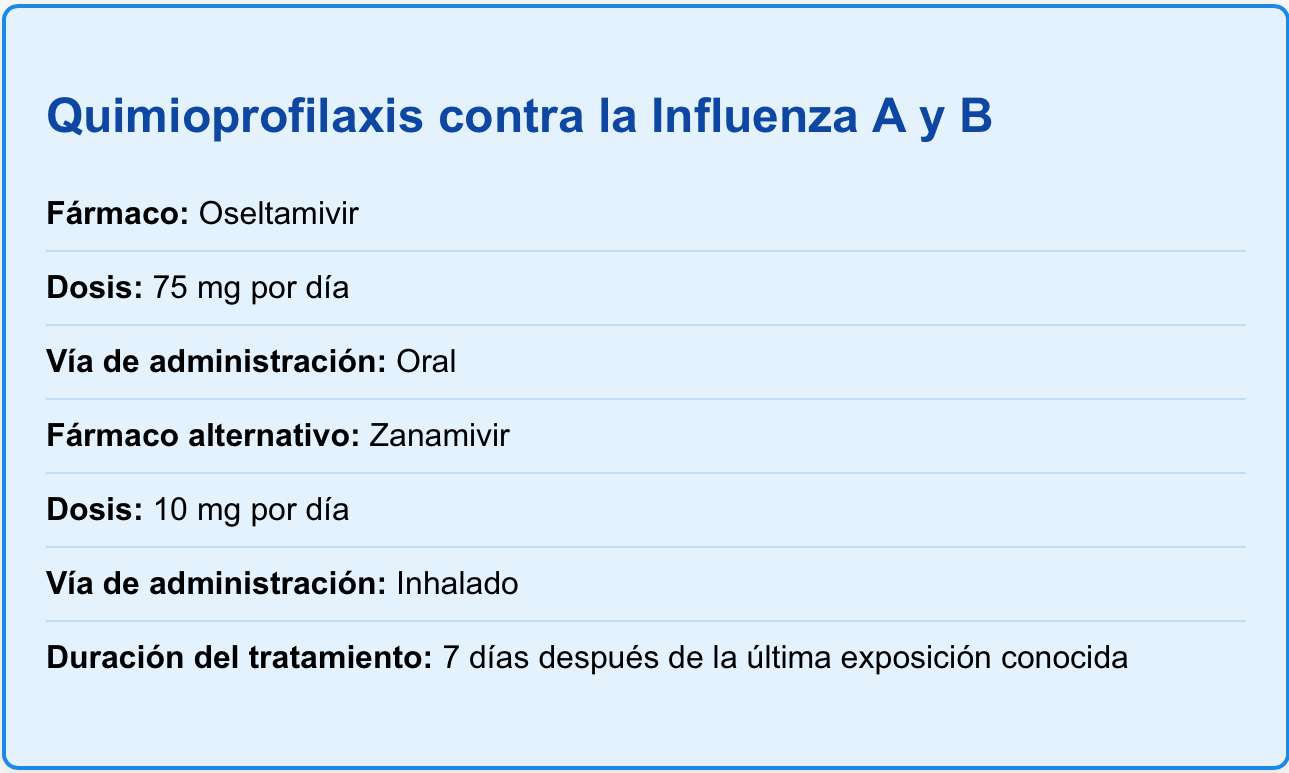

La base farmacológica de la quimioprofilaxis se sustenta en el uso de inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir y el zanamivir. Estos antivirales actúan bloqueando la liberación de nuevas partículas virales desde las células infectadas, impidiendo así la propagación del virus en el huésped. Su administración debe ser diaria y mantenerse durante un período mínimo de siete días después de la última exposición conocida al virus. Para que esta estrategia sea efectiva, es crucial iniciar el tratamiento dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la exposición al virus; más allá de este intervalo, la eficacia disminuye notablemente debido a la replicación viral temprana.

A pesar de su alta eficacia en contextos individuales y familiares, la quimioprofilaxis no ha demostrado un impacto sustancial en la reducción de la transmisión comunitaria del virus, lo que limita su utilidad como herramienta de salud pública a gran escala. Por esta razón, su aplicación no se recomienda de forma rutinaria ni como medida preventiva generalizada antes de la exposición, especialmente considerando que su uso indiscriminado puede favorecer la aparición de cepas virales resistentes a los antivirales disponibles, lo que reduciría la efectividad terapéutica futura.

Existen, no obstante, situaciones clínicas específicas donde la quimioprofilaxis puede ser una intervención valiosa. Por ejemplo, en individuos con alto riesgo de complicaciones por influenza, como personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos o mujeres embarazadas, puede considerarse su uso si han estado expuestos al virus dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación, período durante el cual la respuesta inmunitaria aún no ha alcanzado su máximo nivel de protección. Asimismo, en personas inmunocomprometidas cuya capacidad de generar una respuesta protectora tras la vacunación es limitada, la quimioprofilaxis ofrece una alternativa viable para prevenir la infección luego de una exposición confirmada.

También se recomienda considerar la quimioprofilaxis en personas para quienes la vacunación está formalmente contraindicada —por ejemplo, debido a reacciones alérgicas graves a componentes de la vacuna— y que, al mismo tiempo, presentan un riesgo elevado de desarrollar complicaciones severas si se infectan. Del mismo modo, en el contexto de brotes institucionales, como los que ocurren en residencias de adultos mayores o unidades hospitalarias cerradas, la administración profiláctica de antivirales a todos los residentes, incluso si han sido vacunados, puede ser necesaria, especialmente si la cepa del brote no coincide con las cepas contenidas en la vacuna estacional. En estos casos, la duración del tratamiento debe extenderse por un mínimo de dos semanas y continuar hasta al menos una semana después de la aparición del último caso clínico.

Cabe señalar que no todos los antivirales son apropiados para todas las poblaciones. Zanamivir, por ejemplo, está contraindicado en personas con enfermedades respiratorias como el asma, en residentes de hogares de ancianos y en niños menores de cinco años, debido al riesgo de broncoespasmo y la dificultad para su administración inhalada. Oseltamivir, en cambio, se administra por vía oral y presenta un perfil de seguridad más favorable en estos grupos.

Una alternativa a la quimioprofilaxis continua es el monitoreo activo de la persona expuesta. En este enfoque, se observa estrechamente al individuo y se inicia tratamiento antiviral inmediatamente ante la aparición de síntomas sugestivos de influenza. Esta estrategia tiene la ventaja de reducir el uso innecesario de antivirales y, por ende, disminuir el riesgo de resistencia y de eventos adversos relacionados con su uso prolongado.

Aunque la quimioprofilaxis ofrece una barrera efectiva contra la infección en ciertos contextos clínicos, su uso debe ser cuidadosamente balanceado con los riesgos inherentes a la exposición viral y al tratamiento farmacológico. La toma de decisiones debe estar basada en la evaluación individual del riesgo-beneficio, la naturaleza de la exposición, las características del paciente y la situación epidemiológica local. En este marco, la quimioprofilaxis representa una herramienta valiosa y bien delimitada dentro del arsenal preventivo contra la influenza, cuya implementación estratégica puede salvar vidas cuando se aplica con criterio clínico y epidemiológico riguroso.

Medidas no farmacológicas

La implementación rigurosa de intervenciones no farmacéuticas, como la higiene de manos y el uso de mascarillas quirúrgicas, desempeña un papel fundamental en la prevención de la transmisión del virus de la influenza, especialmente en entornos de contacto estrecho como el hogar. La evidencia científica indica que estas medidas pueden ser significativamente eficaces cuando se aplican en las primeras etapas de la enfermedad, particularmente dentro de las primeras treinta y seis horas posteriores al reconocimiento de los síntomas en el paciente índice. Esta ventana temprana es crítica, ya que la influenza presenta una elevada capacidad de contagio desde el día anterior al inicio de los síntomas, lo que permite su transmisión incluso antes de que el paciente sea consciente de estar infectado.

La transmisión del virus de la influenza ocurre predominantemente a través de gotas respiratorias generadas al toser, estornudar o hablar, así como mediante el contacto con superficies contaminadas y la posterior autoinoculación de mucosas. Por ello, la higiene de manos meticulosa, ya sea mediante el lavado con agua y jabón o el uso de desinfectantes a base de alcohol, reduce de forma sustancial la posibilidad de autoinoculación tras el contacto con fómites. De igual manera, el uso adecuado de mascarillas quirúrgicas actúa como una barrera física que limita la diseminación de partículas respiratorias infecciosas hacia el entorno y también protege al usuario de la inhalación de gotas contaminadas.

En el contexto de una infección por influenza estacional causada por el subtipo H1N1, los individuos son potencialmente infecciosos desde un día antes del inicio de los síntomas hasta aproximadamente siete días después. Sin embargo, esta ventana puede extenderse en niños, quienes no solo presentan cargas virales más elevadas, sino que además tienen comportamientos que favorecen la diseminación del virus, como el contacto frecuente con superficies y el escaso control de secreciones. Asimismo, las personas inmunocomprometidas pueden eliminar el virus durante períodos más prolongados, lo que las convierte en reservorios potenciales de transmisión sostenida.

La dinámica de transmisión de la influenza en la comunidad se ve también influida por factores estructurales y sociales. Un ejemplo de ello es la observación de que las vacaciones escolares de invierno, que reducen el contacto cercano entre niños en ambientes cerrados, se asocian con una disminución en la incidencia de influenza tanto en menores como en adultos. Esta reducción puede atribuirse a la interrupción de las cadenas de transmisión en entornos escolares, que son tradicionalmente puntos focales para la diseminación de virus respiratorios.

En el ámbito hospitalario, las medidas de control de infecciones adquieren una relevancia aún mayor. Cualquier paciente hospitalizado en quien se sospeche infección por influenza debe ser colocado en aislamiento en una habitación individual bajo precauciones estándar y de gotículas, con el fin de proteger a otros pacientes y al personal de salud. Durante procedimientos que generan aerosoles —como broncoscopía, intubación, aspiración o administración de medicamentos en nebulización—, se requiere el uso de equipos de protección personal con un nivel de filtración equivalente al de una mascarilla N95. En estos casos, se recomienda realizar el procedimiento en una habitación de aislamiento con presión negativa, donde el aire sea expulsado directamente al exterior o recirculado únicamente después de haber pasado por un filtro de alta eficiencia para partículas (HEPA), lo que reduce significativamente el riesgo de transmisión aérea.

La correcta remoción y eliminación de guantes y otros equipos de protección inmediatamente después del contacto con secreciones respiratorias también es crucial para evitar la transmisión nosocomial. La adherencia estricta a las normas de higiene de manos antes y después de cada interacción con el paciente, incluso si se usaron guantes, es un estándar esencial para prevenir la diseminación del virus dentro de los centros de salud.

El periodo durante el cual se deben mantener estas precauciones se extiende hasta siete días desde el inicio de los síntomas o, alternativamente, hasta veinticuatro horas después de su resolución completa, dependiendo de cuál de estas condiciones se cumpla más tarde. Esta medida garantiza que los individuos dejen de ser una fuente de contagio antes de reintegrarse a entornos colectivos o al sistema de atención.

En determinadas situaciones, como la exposición de contactos cercanos que presentan alto riesgo de complicaciones por influenza, debe considerarse la administración de profilaxis antiviral pos-exposición o, al menos, un monitoreo estrecho con inicio temprano de tratamiento en caso de aparición de síntomas. Esto incluye no solo a miembros del hogar, sino también a personal de salud, trabajadores de salud pública y socorristas que hayan estado en contacto estrecho no protegido con una persona infecciosa. Tales medidas son fundamentales para interrumpir de manera efectiva la cadena de transmisión en personas especialmente vulnerables, para quienes la influenza puede representar una amenaza grave, con riesgo elevado de hospitalización y muerte.

Fuente y lecturas recomendadas:

-

Chan KKP et al. Antiviral therapies for influenza. Curr Opin Infect Dis. 2023;36:124. [PMID: 36752709]

-

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). FluView: a weekly U.S. influenza surveillance report. https://www.cdc.gov/flu/weekly

-

Cohen C et al. Vaccinating mothers to protect their babies against influenza. J Infect Dis. 2020;221:5. [PMID: 31671176]

-

Grohskopf LA et al. Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices – United States, 2023-2024 influenza season. MMWR Recomm Rep. 2023;72:1. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr7202a1

-

Ikematsu H et al. Baloxavir marboxil for prophylaxis against influenza in household contacts. N Engl J Med.2020;383:309. [PMID: 32640124]

-

Kakoullis L et al. Influenza: seasonality and travel-related considerations. J Travel Med. 2023;30:taad102. [PMID: 37535890]

-

Kumar D et al. Combining baloxavir marboxil with standard-of-care neuraminidase inhibitor in patients hospitalised with severe influenza (FLAGSTONE): a randomised, parallel-group, double-blind, placebo-controlled, superiority trial. Lancet Infect Dis. 2022;22:718. [PMID: 35085510]

-

Ngwudike CJ et al. Correlation between cardiovascular protection and influenza vaccination. Curr Cardiol Rep.2023;25:571. [PMID: 37058200]