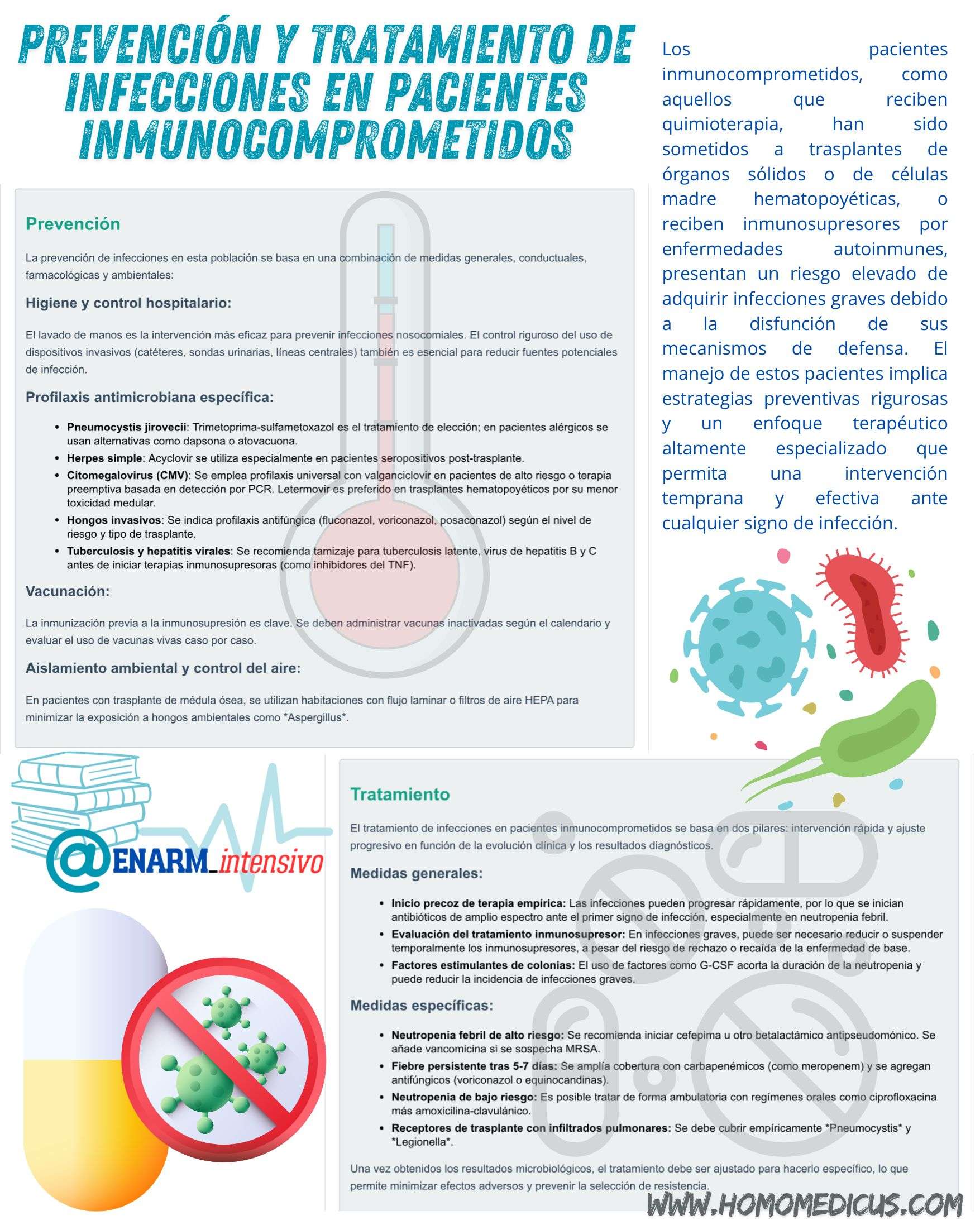

La prevención de infecciones en pacientes inmunocomprometidos representa un pilar esencial en el manejo clínico de esta población altamente vulnerable. La inmunosupresión, ya sea secundaria a enfermedades como el cáncer, a tratamientos como la quimioterapia o a procedimientos como el trasplante de células hematopoyéticas, disminuye significativamente la capacidad del organismo para montar una respuesta inmunitaria efectiva frente a agentes infecciosos. Por esta razón, el abordaje preventivo adquiere una importancia crítica en el cuidado integral de estos pacientes.

Aunque el uso de medicamentos antimicrobianos con fines profilácticos es una práctica común, persiste un debate significativo respecto a cuáles son los fármacos óptimos, así como sobre los regímenes de dosificación más eficaces y seguros. La administración indiscriminada de estos agentes no está exenta de riesgos, como la aparición de cepas resistentes, toxicidad farmacológica y alteraciones en la microbiota normal. Por tanto, la selección de un tratamiento profiláctico debe basarse en una evaluación individualizada del riesgo, la epidemiología local y las guías clínicas actualizadas.

A pesar de los avances farmacológicos, la medida más simple, accesible y efectiva para reducir las infecciones asociadas a la atención médica sigue siendo el lavado de manos. Esta práctica, aunque aparentemente elemental, constituye una barrera mecánica fundamental frente a la transmisión cruzada de patógenos, especialmente en entornos hospitalarios donde la concentración de microorganismos multirresistentes es alta. Su cumplimiento riguroso por parte del personal sanitario, los pacientes y los visitantes es crucial, especialmente en áreas donde se atiende a pacientes inmunocomprometidos.

Por otro lado, el uso de dispositivos invasivos como catéteres venosos centrales, líneas periféricas y sondas urinarias representa un riesgo significativo de infecciones nosocomiales. Estos dispositivos actúan como puertas de entrada directas para bacterias y hongos, facilitando su acceso al torrente sanguíneo o al tracto urinario. La colocación, el mantenimiento y la retirada de estos dispositivos deben realizarse bajo estrictas condiciones de asepsia, siguiendo protocolos estandarizados que minimicen el riesgo de colonización e infección.

En algunos centros especializados, se emplean medidas de aislamiento ambiental como el uso de flujo laminar y sistemas de filtración de aire con filtros de alta eficiencia para partículas (HEPA) en unidades de trasplante de células hematopoyéticas. Estas estrategias buscan reducir la exposición a patógenos transportados por el aire, como ciertos hongos ambientales, especialmente en pacientes con neutropenia profunda o prolongada. Aunque estas medidas han demostrado reducir la incidencia de infecciones, su implementación está condicionada por factores logísticos y económicos.

Adicionalmente, el empleo de factores estimulantes de colonias, como el factor estimulante de colonias de granulocitos, ha mostrado beneficios en la reducción de la duración de la neutropenia y en la incidencia de episodios de neutropenia febril. Su uso está particularmente indicado en contextos donde el riesgo de neutropenia febril supera el veinte por ciento, como ocurre durante ciertos esquemas quimioterápicos intensivos o durante el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Si bien estos agentes no han demostrado una reducción significativa en la mortalidad, su capacidad para disminuir las complicaciones infecciosas y permitir una continuidad más segura del tratamiento oncológico los convierte en herramientas valiosas.

Profilaxis de infecciones por Pneumocystis jirovecii y virus del herpes simple en pacientes inmunocomprometidos

La profilaxis dirigida contra infecciones oportunistas específicas como las causadas por Pneumocystis jirovecii y el virus del herpes simple es fundamental en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en aquellos sometidos a trasplantes de órganos sólidos o de células hematopoyéticas. Estas infecciones representan una causa importante de morbilidad y, en ausencia de prevención, pueden desencadenar cuadros clínicos graves e incluso mortales.

En el caso de Pneumocystis jirovecii, un hongo oportunista que produce neumonía severa en individuos con inmunodeficiencias, el fármaco de elección para la profilaxis es la combinación trimetoprima-sulfametoxazol. Este antibiótico, administrado por vía oral, ha demostrado una alta eficacia en la prevención de esta infección, especialmente en pacientes con recuentos bajos de linfocitos T CD4 o en tratamiento inmunosupresor intenso. Existen diversas pautas posológicas igualmente efectivas, que incluyen una tableta de doble concentración tres veces por semana, dos tabletas los fines de semana, o una tableta de concentración simple administrada diariamente. La flexibilidad en el régimen permite adaptar la terapia a las necesidades del paciente, favoreciendo la adherencia al tratamiento.

Para aquellos pacientes que presentan alergia a trimetoprima-sulfametoxazol, se recomienda el uso de dapsona como alternativa profiláctica. Esta se administra a una dosis de cincuenta miligramos diarios o cien miligramos tres veces por semana. Sin embargo, antes de su prescripción es indispensable evaluar los niveles de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de esta enzima predispone a hemólisis inducida por dapsona, por lo que su detección previa permite evitar complicaciones potencialmente graves.

En cuanto a la infección por el virus del herpes simple, su profilaxis también constituye una estrategia esencial en pacientes seropositivos sometidos a trasplantes, tanto de médula ósea como de órganos sólidos. En estos casos, la reactivación viral puede provocar lesiones mucocutáneas extensas, esofagitis, neumonitis u otras manifestaciones sistémicas que complican el curso postrasplante. La administración de aciclovir ha demostrado ser eficaz para prevenir la reactivación del virus en pacientes que no están recibiendo profilaxis concurrente contra el citomegalovirus con ganciclovir o valganciclovir, medicamentos que también tienen efecto sobre el virus del herpes simple.

El régimen de aciclovir varía según el tipo de trasplante. En receptores de trasplante de células hematopoyéticas, se administra a una dosis de doscientos miligramos por vía oral tres veces al día durante un período aproximado de cuatro semanas. En el contexto de trasplante de órganos sólidos, la duración del tratamiento suele extenderse hasta doce semanas, dado el riesgo prolongado de reactivación viral. La selección cuidadosa del paciente candidato, junto con la adherencia a este régimen profiláctico, reduce de manera significativa la incidencia de infección herpética y mejora el pronóstico general del paciente trasplantado.

Prevención de la infección por citomegalovirus en pacientes trasplantados: estrategias, indicaciones y consideraciones clínicas

La prevención de la infección por citomegalovirus (CMV) constituye una prioridad en el manejo de pacientes inmunocomprometidos, especialmente en aquellos sometidos a trasplantes de órganos sólidos o de células hematopoyéticas. Este virus, miembro de la familia Herpesviridae, puede permanecer latente en el organismo durante años y reactivarse en contextos de inmunosupresión, provocando enfermedad sistémica con consecuencias potencialmente graves. Las estrategias preventivas se han desarrollado en función del riesgo individual del paciente y del tipo de trasplante recibido, así como de la relación serológica entre donante y receptor.

Existen dos enfoques principales para la prevención de la enfermedad por citomegalovirus: la profilaxis universal y la terapia preemptiva. La profilaxis universal consiste en la administración sistemática de un antiviral a todos los pacientes en riesgo, independientemente de la detección del virus. En contraste, la terapia preemptiva se basa en la monitorización periódica mediante técnicas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa, para detectar la presencia de replicación viral. Solo en caso de una carga viral detectable se inicia el tratamiento con dosis terapéuticas de antivirales.

En los receptores de trasplantes de órganos sólidos —como hígado, riñón, corazón o pulmón—, la elección entre una u otra estrategia depende fundamentalmente del estado serológico del donante y del receptor frente al citomegalovirus. El grupo de mayor riesgo está constituido por pacientes seronegativos que reciben órganos de donantes seropositivos, dado que no poseen inmunidad previa y se exponen a la posibilidad de una primoinfección viral. Estos pacientes, considerados de alto riesgo, suelen recibir profilaxis con valganciclovir por vía oral durante un periodo que oscila entre tres y seis meses, el cual puede extenderse aún más en el caso de receptores de trasplante pulmonar, dado el mayor grado de inmunosupresión requerido y la mayor exposición al virus en el tracto respiratorio.

Los pacientes seropositivos, que ya han estado en contacto con el citomegalovirus previamente, presentan un riesgo intermedio, ya que la inmunosupresión puede inducir una reactivación viral. En estos casos, la elección entre profilaxis universal y terapia preemptiva varía según las políticas del centro y la evaluación clínica individual. Si se opta por la profilaxis, se administra habitualmente valganciclovir por tres meses. Si se elige la terapia preemptiva, se realizan controles frecuentes de carga viral mediante técnicas moleculares, y el tratamiento se inicia únicamente si se detecta replicación viral, generalmente con valganciclovir en dosis terapéuticas durante al menos dos o tres semanas.

En el otro extremo del espectro se encuentran los pacientes seronegativos que reciben órganos de donantes también seronegativos. Este grupo tiene un riesgo mínimo de desarrollar infección por citomegalovirus, y por lo general no se implementa ninguna medida profiláctica específica en su manejo.

Un aspecto importante a considerar es que tanto ganciclovir como valganciclovir, además de prevenir el citomegalovirus, poseen actividad contra otros herpesvirus, incluyendo el virus del herpes simple, lo que amplía su utilidad profiláctica en pacientes inmunodeprimidos. No obstante, ambos fármacos están asociados con toxicidad medular significativa, lo que puede limitar su uso prolongado, especialmente en pacientes con reserva hematopoyética comprometida.

Durante episodios de rechazo, en los que se incrementa transitoriamente la inmunosupresión para preservar el injerto, el riesgo de reactivación del citomegalovirus también se incrementa. Por ello, en estos contextos se recomienda reiniciar la profilaxis antiviral o intensificar la vigilancia mediante terapia preemptiva, dependiendo del protocolo institucional y del perfil del paciente.

En el caso de los receptores de trasplantes de células hematopoyéticas, la situación es más compleja, ya que estos pacientes presentan un grado de inmunosupresión mucho más profundo y sostenido que los receptores de órganos sólidos. Además, en estos casos, el citomegalovirus suele reactivarse a partir del virus latente presente en el propio receptor. Por esta razón, se considera que la mayoría de estos pacientes, especialmente aquellos seropositivos que reciben un trasplante alogénico, son de alto riesgo y requieren una estrategia profiláctica agresiva. Tradicionalmente, se utilizaba valganciclovir, pero debido a su toxicidad hematológica, actualmente el letermovir ha sido adoptado como primera línea en muchos centros. Letermovir presenta un perfil de seguridad más favorable en cuanto a toxicidad medular y ha demostrado ser eficaz en la prevención de la enfermedad por citomegalovirus en esta población.

Sin embargo, el alto costo de letermovir y la necesidad de un monitoreo estrecho de sus interacciones farmacológicas ha llevado a que algunos centros mantengan la estrategia de terapia preemptiva como estándar, especialmente en pacientes con menor riesgo. Aunque esta estrategia es generalmente efectiva, se ha observado que puede fallar en un pequeño número de pacientes, en quienes la profilaxis universal podría haber prevenido la aparición de enfermedad.

Otra medida preventiva importante en pacientes seronegativos es el uso exclusivo de productos sanguíneos seronegativos para citomegalovirus o tratados para eliminar leucocitos, ya que los leucocitos son el principal reservorio viral en transfusiones contaminadas.

Prevención de infecciones por otros organismos en pacientes inmunocomprometidos: consideraciones prácticas y científicas

La prevención de infecciones en pacientes inmunocomprometidos no se limita a bacterias comunes, citomegalovirus o virus del herpes simple; también abarca una amplia gama de patógenos oportunistas, incluidos hongos, micobacterias y virus hepatotropos, cuyo control representa un desafío clínico significativo. Las estrategias preventivas deben ser cuidadosamente seleccionadas, basándose en la evidencia científica disponible, el perfil inmunológico del paciente y el contexto clínico específico.

En cuanto a la profilaxis bacteriana, una intervención previamente considerada fue la descontaminación rutinaria del tracto gastrointestinal con antibióticos para prevenir bacteriemia en pacientes neutropénicos. Sin embargo, esta práctica no ha demostrado beneficios clínicos sostenidos y no se recomienda de forma sistemática. Si bien algunos estudios han mostrado una disminución en las tasas de bacteriemia con el uso profiláctico de antibióticos en pacientes neutropénicos afebriles y asintomáticos, la mortalidad global no se ha visto modificada. Además, el uso continuo de antibióticos promueve la emergencia de cepas bacterianas multirresistentes, lo cual puede comprometer gravemente el tratamiento de infecciones posteriores y alterar la microbiota intestinal de manera perjudicial. Por estas razones, aunque muchos centros han adoptado esta estrategia, su uso continúa siendo motivo de debate y debe individualizarse cuidadosamente.

Respecto al uso de inmunoglobulina intravenosa, esta se reserva exclusivamente para un subgrupo muy específico de pacientes: aquellos con hipogammaglobulinemia grave persistente tras el trasplante de células hematopoyéticas. No se recomienda su administración rutinaria en todos los pacientes trasplantados, ya que su uso indiscriminado no se ha asociado a una reducción significativa de la incidencia de infecciones, y conlleva además un costo elevado y riesgo de reacciones adversas.

La profilaxis antifúngica, por otro lado, sí ha mostrado ser una medida eficaz en la prevención de infecciones invasivas por mohos y levaduras, especialmente en pacientes con neutropenia prolongada o trasplante de células madre. No obstante, todavía existen controversias respecto al agente antifúngico óptimo, la dosis y la duración del tratamiento. Los principales patógenos objeto de prevención son Candida spp. (levaduras) y Aspergillus spp. (mohos). Para pacientes de bajo riesgo, como aquellos que han recibido un trasplante autólogo, el uso de fluconazol por vía oral a dosis de cuatrocientos miligramos diarios puede ser suficiente. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo, como aquellos con trasplante alogénico y enfermedad injerto contra huésped, se recomienda el uso de antifúngicos de espectro ampliado, como voriconazol o posaconazol, que han demostrado ser superiores a anfotericina B para prevenir infecciones por Aspergillus. Posaconazol, en particular, ha mostrado reducir significativamente la incidencia de aspergilosis invasiva en comparación con fluconazol en pacientes con trasplante alogénico y enfermedad injerto contra huésped.

En el contexto de trasplantes de órganos sólidos, el riesgo de infección fúngica invasiva varía según el órgano. Mientras que en trasplantes de hígado, riñón o páncreas la incidencia es baja (entre uno y dos por ciento), en trasplantes de corazón y pulmón puede alcanzar entre seis y ocho por ciento. A pesar de esta diferencia, no existe consenso respecto a si se debe aplicar una profilaxis antifúngica universal o un enfoque basado en observación y tratamiento preemptivo. Aunque fluconazol es eficaz en la prevención de infecciones por Candida, su uso prolongado ha sido asociado con la emergencia de cepas resistentes y de infecciones por mohos filamentosos, como Fusarium, Mucor y Aspergillus, lo que plantea un dilema clínico importante. En receptores de trasplante hepático con factores de riesgo adicionales —como la realización de una coledocho-yeyunostomía, necesidad elevada de transfusiones o insuficiencia renal concomitante—, puede estar indicada una profilaxis antifúngica posoperatoria abreviada para prevenir infecciones por Candida.

Otro aspecto crucial en la prevención de infecciones en pacientes inmunocomprometidos es la evaluación del riesgo de reactivación de infecciones latentes, como la tuberculosis o las hepatitis virales, especialmente en pacientes que van a recibir terapias inmunomoduladoras como inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Estos agentes, utilizados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas, suprimen la respuesta inmunitaria celular y predisponen a la reactivación de infecciones latentes. Por esta razón, todos los pacientes candidatos a tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa deben ser evaluados previamente con pruebas para infección tuberculosa latente, como la prueba cutánea de tuberculina o los ensayos de liberación de interferón gamma. En caso de diagnóstico de tuberculosis latente, el tratamiento con el agente inmunosupresor debe diferirse hasta completar la terapia preventiva antituberculosa.

De forma similar, debido al riesgo significativo de reactivación de virus de la hepatitis B y C en pacientes tratados con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, se recomienda una evaluación serológica completa antes de iniciar dicho tratamiento. Además, es fundamental asegurar que el esquema de vacunación esté completo, particularmente en lo que respecta a virus prevenibles mediante inmunización, como la hepatitis B, el virus del papiloma humano, la gripe estacional y el neumococo.

Tratamiento de infecciones en pacientes inmunocomprometidos: medidas generales y principios terapéuticos

El tratamiento de las infecciones en pacientes inmunocomprometidos constituye una urgencia médica de alta complejidad. Debido a la alteración profunda del sistema inmunitario en estos pacientes, las infecciones pueden progresar rápidamente y alcanzar un desenlace fatal si no se diagnostican y tratan de manera oportuna. En este contexto, las medidas generales de manejo deben iniciarse sin demora, guiadas por una vigilancia clínica estrecha y una evaluación sistemática del riesgo.

Uno de los principios fundamentales en el abordaje terapéutico es la realización rápida y precisa de estudios diagnósticos. Las pruebas microbiológicas, radiológicas y de laboratorio deben ser solicitadas e interpretadas sin dilaciones, ya que los signos y síntomas de infección pueden ser atípicos o sutiles en pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, debido a la posibilidad de que el paciente desarrolle sepsis o una diseminación sistémica de la infección en cuestión de horas, es habitual iniciar una terapia antimicrobiana empírica de amplio espectro mientras se espera el resultado de los estudios diagnósticos. Esta estrategia busca contener la infección en sus fases iniciales y evitar su progresión hacia una forma grave o irreversible.

En paralelo con el inicio del tratamiento antimicrobiano, debe evaluarse cuidadosamente la posibilidad de reducir o incluso suspender transitoriamente el tratamiento inmunosupresor. Esta decisión es particularmente delicada en pacientes con trasplante de órganos sólidos o enfermedades autoinmunes, ya que una disminución abrupta de la inmunosupresión podría desencadenar un rechazo del injerto o una reactivación de la enfermedad de base. No obstante, en casos de infección potencialmente mortal, como en cuadros de sepsis, neumonía fulminante, meningitis o infecciones por hongos invasivos, la prioridad clínica es el control de la infección, y en tales circunstancias puede ser necesario reducir la intensidad del tratamiento inmunosupresor para permitir la recuperación de la respuesta inmune innata y adaptativa.

Otra herramienta terapéutica importante en este escenario son los factores estimulantes de colonias hematopoyéticas, como el factor estimulante de colonias de granulocitos y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Estos agentes actúan promoviendo la proliferación y diferenciación de las células progenitoras mieloides en la médula ósea, lo que se traduce en un aumento de leucocitos circulantes, especialmente neutrófilos. Su administración está indicada principalmente en pacientes con neutropenia grave, particularmente cuando esta se asocia a fiebre o a una infección establecida. La evidencia clínica ha demostrado que el uso de estos factores puede acortar la duración de la neutropenia, lo que contribuye a una menor incidencia de infecciones bacterianas y fúngicas y a una recuperación más rápida del estado inmunológico del paciente. No obstante, su efecto sobre la mortalidad general es limitado, por lo que se utilizan como complemento y no como sustituto de la terapia antimicrobiana adecuada.

Tratamiento de infecciones en pacientes inmunocomprometidos: medidas específicas y racionalización terapéutica

El tratamiento antimicrobiano en el paciente inmunocomprometido requiere un enfoque estratégico, dinámico y personalizado, orientado a lograr una cobertura microbiológica eficaz en las fases iniciales y a la vez minimizar la exposición innecesaria a antimicrobianos una vez que se dispone de datos microbiológicos concretos. Las medidas específicas dentro del abordaje terapéutico se centran en la utilización juiciosa de agentes antimicrobianos, cuya selección debe basarse en la susceptibilidad probable del patógeno, la localización anatómica de la infección y el grado de inmunosupresión del huésped.

Aunque los tratamientos combinados de antimicrobianos se utilizan ocasionalmente para obtener sinergia o prevenir el desarrollo de resistencia, su principal utilidad en el contexto empírico radica en ofrecer una cobertura de amplio espectro frente a los patógenos más probables. Esto es especialmente crítico en pacientes con neutropenia febril, donde la instauración precoz del tratamiento empírico ha demostrado mejorar significativamente la evolución clínica y reducir la mortalidad. En estos casos, el retraso en la administración de antimicrobianos incluso por pocas horas puede conllevar una progresión rápida a sepsis y falla multiorgánica, dadas las limitaciones del sistema inmunológico en estos pacientes.

En pacientes con neutropenia febril de alto riesgo —caracterizada por una neutropenia profunda y prolongada, comorbilidades o evidencia de infección grave— se recomienda seguir un enfoque terapéutico protocolizado. Esto incluye el uso empírico inicial de agentes antibacterianos de amplio espectro que sean activos frente a bacilos gramnegativos aerobios, particularmente Pseudomonas aeruginosa, así como contra algunos cocos grampositivos. Un ejemplo común de este régimen es el uso de cefepima, administrada a razón de dos gramos cada ocho horas por vía intravenosa. En aquellos casos en los que se sospecha infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), como en la presencia de catéteres venosos centrales infectados, neumonía grave o lesiones cutáneas extensas, se justifica la adición de vancomicina, en dosis de diez a quince miligramos por kilogramo cada doce horas.

Si después de varios días (usualmente cinco a siete) de tratamiento antibacteriano de amplio espectro el paciente continúa febril, se debe considerar una ampliación de la cobertura antimicrobiana. Esto puede implicar el cambio de cefepima a un carbapenémico como meropenem, combinado en ocasiones con un segundo agente activo frente a gramnegativos, como ciprofloxacina o tobramicina, especialmente si el paciente está clínicamente inestable. Ante la posibilidad de una infección fúngica invasiva —común en neutropenias prolongadas o con mucositis severa— se recomienda añadir un agente antifúngico como voriconazol, a dosis de doscientos miligramos cada doce horas, ya sea por vía intravenosa u oral.

Tradicionalmente, los antimicrobianos se mantenían hasta la resolución completa de la neutropenia. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que es posible suspender los antibióticos de forma segura si el paciente se mantiene afebril por al menos setenta y dos horas y no presenta signos clínicos o paraclínicos de infección activa, incluso si la neutropenia persiste. Esta estrategia ayuda a reducir el riesgo de toxicidad, la selección de microorganismos resistentes y la aparición de infecciones por organismos oportunistas o Clostridioides difficile.

Para pacientes con neutropenia de bajo riesgo —aquellos cuya duración esperada de neutropenia es menor de diez días, sin comorbilidades significativas ni necesidad de hospitalización, y con tratamiento oncológico adecuado— es posible utilizar tratamientos ambulatorios con antibióticos por vía oral. Una pauta eficaz incluye ciprofloxacina (setecientos cincuenta miligramos cada doce horas) en combinación con amoxicilina-ácido clavulánico (quinientos miligramos cada ocho horas). Aunque no se identifique una fuente específica de infección, los antimicrobianos suelen mantenerse mientras dure la neutropenia, siempre que el paciente continúe sin fiebre y sin deterioro clínico.

En pacientes con trasplante de órganos sólidos que desarrollan infiltrados intersticiales pulmonares, deben considerarse infecciones oportunistas como las causadas por Pneumocystis jirovecii o Legionella spp. En ausencia de profilaxis con trimetoprima-sulfametoxazol, se recomienda iniciar tratamiento empírico dirigido con dicho antibiótico, a dosis de quince miligramos por kilogramo al día por vía oral o intravenosa. Simultáneamente, se puede añadir un macrólido (como azitromicina) o una fluoroquinolona (como levofloxacina) para cubrir Legionella, mientras se realizan estudios diagnósticos definitivos.

Si la respuesta al tratamiento empírico es insuficiente, se debe valorar la necesidad de ampliar el espectro antimicrobiano o de realizar procedimientos diagnósticos invasivos (como broncoscopia con lavado broncoalveolar, biopsia o punción de abscesos) que permitan identificar de manera precisa el agente etiológico. Alcanzar un diagnóstico etiológico específico permite ajustar el tratamiento, dirigirlo de forma racional, y así reducir la presión selectiva que favorece la aparición de resistencias y la superinfección por patógenos resistentes o no cubiertos inicialmente.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Alghamdi W et al. Hepatitis C positive organ transplantation to negative recipients at a multiorgan Canadian transplant centre: ready for prime time. BMC Gastroenterol. 2022;22:34. [PMID: 35078405]

- Avery RK et al; SOLSTICE Trial Investigators. Maribavir for refractory cytomegalovirus infections with or without resistance post-transplant: results from a phase 3 randomized clinical trial. Clin Infect Dis. 2022;75:690. [PMID: 34864943]

- Baden LR et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Prevention and treatment of cancer-related infections, version 1. 2021. https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail? category=3&id=1457 Bergin SP et al. Plasma microbial cell-free DNA sequencing in immunocompromised patients with pneumonia: a prospective observational study. Clin Infect Dis. 2024;78:775. [PMID: 37815489]

- Casto AM et al. Diagnosis of infectious diseases in immunocompromised hosts using metagenomic next generation sequencing-based diagnostics. Blood Rev. 2022;53:100906. [PMID: 34802773]

- Chiu Y-M et al. Infection risk in patients undergoing treatment for inflammatory arthritis: non-biologics versus biologics. Expert Rev Clin Immunol. 2020;16:207. [PMID: 31852268]

- Donnelly JP et al. Revision and update of the consensus definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. Clin Infect Dis. 2020;71:1367. [PMID: 31802125]

- Durand CM et al; HOPE in Action Investigators. HOPE in Action: a prospective multicenter pilot study of liver transplantation from donors with HIV to recipients with HIV. Am J Transplant. 2022;22:853. [PMID: 34741800]

- Haidar G et al. Cytomegalovirus infection in solid organ and hematopoietic cell transplantation: state of the evidence. J Infect Dis. 2020;221(Suppl 1):S23. [PMID: 32134486] Hill JA et al. A systematic literature review to identify diagnostic gaps in managing immunocompromised patients with cancer and suspected infection. Open Forum Infect Dis. 2023;11:ofad616. [PMID: 38221981]

- Keck JM et al. Approach to fever in patients with neutropenia: a review of diagnosis and management. Ther Adv Infect Dis. 2022;9:20499361221138346. [PMID: 36451936]

- Koval CE et al. Comparative outcomes for over 100 deceased donor kidney transplants from SARS-CoV-2 positive donors: a single-center experience. Am J Transplant. 2022;22:2903. [PMID: 36176236]

- Limaye AP et al. Letermovir vs valganciclovir for prophylaxis of cytomegalovirus in high-risk kidney transplant recipients: a randomized clinical trial. JAMA. 2023;330:33. [PMID: 37279999]

- Senneville É et al. IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections. Clin Infect Dis. 2023 Oct 2. [Epub ahead of print] [PMID: 37779457]

Originally posted on 17 de mayo de 2025 @ 10:03 PM