El carcinoma de la vesícula biliar se presenta en aproximadamente un 2 % de los pacientes sometidos a cirugía por enfermedades del tracto biliar. Aunque la incidencia de esta neoplasia, al igual que la del carcinoma de los conductos biliares, había mostrado una tendencia a la baja en Estados Unidos, en años recientes se observa un posible incremento en algunos países occidentales, probablemente vinculado a cambios en el estilo de vida. La enfermedad suele desarrollarse de manera insidiosa, lo que dificulta su detección temprana y, con frecuencia, el diagnóstico se realiza de forma inesperada durante una intervención quirúrgica. La presencia de colelitiasis, especialmente con cálculos de gran tamaño y sintomáticos, es un hallazgo habitual en estos pacientes.

Existen varios factores de riesgo asociados con el desarrollo del carcinoma vesicular. Entre ellos se incluyen la infección crónica de la vesícula biliar por Salmonella typhi, la existencia de pólipos adenomatósicos mayores a un centímetro —particularmente si presentan focos hipoecoicos en la ecografía endoscópica—, la calcificación mucosa de la vesícula conocida como vesícula de porcelana, y anomalías congénitas en la unión del conducto pancreático con el conducto biliar. Otros factores relevantes son la alta paridad en mujeres, el uso de terapia hormonal durante la menopausia, el índice de masa corporal elevado y la exposición a aflatoxinas. En etapas avanzadas, el tumor puede invadir directamente el parénquima hepático o diseminarse hacia la superficie peritoneal, lo que a menudo se observa en el momento del diagnóstico inicial.

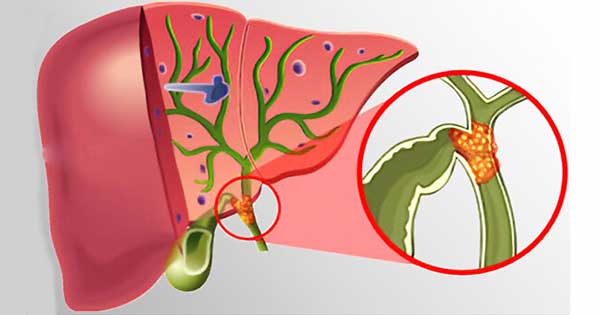

Por otro lado, el carcinoma de los conductos biliares, o colangiocarcinoma, representa entre el 10 y el 25 % de todas las neoplasias hepatobiliares y alrededor del 3 % de todas las muertes por cáncer en Estados Unidos. Es más frecuente en personas entre los 50 y 70 años, con una leve predominancia masculina, y presenta una mayor prevalencia en Asia. Aproximadamente la mitad de estos tumores se originan en la confluencia de los conductos hepáticos, denominados tumores perihiliares o de Klatskin, mientras que un 40 % se localiza en el conducto biliar extrahepático distal, cuya incidencia ha ido en aumento desde la década de 1990. El resto se encuentran dentro del hígado, y la incidencia de los colangiocarcinomas intrahepáticos ha aumentado notablemente desde los años setenta hasta principios del siglo XXI, con una tendencia que se mantiene en ascenso. La mortalidad asociada a esta forma intrahepática es mayor y crece a un ritmo superior al de los colangiocarcinomas extrahepáticos.

Entre los factores que aumentan el riesgo de carcinoma en pacientes con quistes coledocales, se ha reportado una incidencia superior al 14 % a los 20 años de seguimiento, por lo que la resección quirúrgica está recomendada. La mayoría de los casos de colangiocarcinoma son esporádicos, pero existe una mayor incidencia en pacientes con adenoma de conducto biliar, enfermedad de Caroli, anastomosis biliodigestivas previas, colitis ulcerosa, especialmente cuando se asocia a colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar, diabetes mellitus, hipertiroidismo, pancreatitis crónica, consumo elevado de alcohol, tabaquismo, exposición previa a Thorotrast (un contraste radiológico), y posiblemente al uso de inhibidores de la bomba de protones. Las lesiones premalignas del conducto biliar incluyen la neoplasia intraepitelial biliar y la neoplasia papilar intraductal del sistema biliar (papilomatosis biliar).

Diversos estudios sugieren que el uso de aspirina y estatinas podría asociarse con un menor riesgo de desarrollar colangiocarcinoma. Asimismo, en pacientes diabéticos, el uso de metformina parece reducir el riesgo de colangiocarcinoma intrahepático. En el sudeste asiático, la hepatolitiasis, el portador crónico de fiebre tifoidea y las infecciones de los conductos biliares por helmintos como Clonorchis sinensis y Opisthorchis viverrini se relacionan con un mayor riesgo de esta neoplasia. Por su parte, las infecciones por virus de la hepatitis C (y posiblemente hepatitis B), la cirrosis, la infección por VIH, la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo constituyen factores de riesgo relevantes para el colangiocarcinoma intrahepático.

La estadificación del tumor tiene un papel fundamental no solo por su valor pronóstico en la supervivencia a largo plazo, sino también porque orienta las decisiones terapéuticas, permitiendo identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de tratamientos adyuvantes o neoadyuvantes.

Manifestaciones clínicas

La ictericia progresiva es el síntoma más frecuente y, por lo general, la manifestación inicial cuando existe una obstrucción en el sistema biliar extrahepático. Este signo clínico se debe a la acumulación gradual de bilirrubina en la circulación sanguínea, secundaria al bloqueo del flujo biliar. En el caso del carcinoma de la vesícula biliar, el dolor se presenta de forma temprana y se localiza en el hipocondrio derecho, irradiándose hacia la región dorsal. En contraste, en los carcinomas que afectan los conductos biliares, este dolor suele aparecer en etapas más avanzadas del proceso patológico. Además, la anorexia y la pérdida de peso son síntomas comunes que reflejan el impacto sistémico del tumor y, en ocasiones, se acompañan de fiebre y escalofríos, síntomas indicativos de colangitis, una infección del sistema biliar.

En casos poco frecuentes, la erosión tumoral puede afectar vasos sanguíneos, provocando hemorragias internas que se manifiestan como hematemesis o melena, fenómeno conocido como hemobilia. Asimismo, el desarrollo de fístulas entre el sistema biliar y órganos adyacentes puede observarse como complicación, alterando aún más la anatomía y función normales. El curso clínico de estas neoplasias suele ser agresivo, con un deterioro rápido del estado general y un pronóstico sombrío, ya que la muerte puede ocurrir en cuestión de meses tras el diagnóstico.

Durante la exploración física, se encuentra una ictericia profunda, acompañada frecuentemente de prurito intenso que puede llevar a excoriaciones cutáneas por el rascado persistente. La palpación puede revelar una vesícula biliar aumentada de tamaño, la cual se percibe firme y dolorosa, un hallazgo tradicionalmente asociado con obstrucción biliar maligna y conocido como signo de Courvoisier. Sin embargo, esta correlación clínica no es absoluta, ya que su precisión diagnóstica se ha estimado en torno al 50 %. Además, suele detectarse hepatomegalia, atribuida a la hipertrofia compensatoria del lóbulo hepático no afectado por la obstrucción, y este agrandamiento puede ir acompañado de sensibilidad dolorosa en la región hepática. En etapas avanzadas, la presencia de ascitis puede indicar diseminación peritoneal con implantación tumoral, reflejando la extensión local de la enfermedad.

Exámenes diagnósticos

Los hallazgos de laboratorio en pacientes con obstrucción biliar reflejan fundamentalmente una hiperbilirrubinemia conjugada, caracterizada por un aumento en la concentración de bilirrubina directa en sangre. Los valores totales de bilirrubina sérica pueden variar entre 5 y 30 miligramos por decilitro, evidenciando una obstrucción significativa del flujo biliar. De manera concomitante, se observa una elevación marcada de la fosfatasa alcalina y del colesterol sérico, reflejo del daño y la disfunción hepática asociada. Las enzimas hepáticas transaminasas, como la aspartato aminotransferasa, suelen permanecer dentro de rangos normales o presentar un leve aumento, lo que indica que el daño hepático inicial es principalmente colestásico y no hepatocelular.

En cuanto a marcadores tumorales, la concentración sérica del antígeno carbohidrato 19-9 puede encontrarse elevada en hasta un 85 % de los pacientes con colangiocarcinoma. Este marcador puede ser útil para diferenciar esta neoplasia de una estenosis biliar benigna cuando no existe evidencia de colangitis; sin embargo, su utilidad diagnóstica se ve limitada por una sensibilidad y especificidad subóptimas, por lo que no debe ser considerado un criterio definitivo para el diagnóstico.

Las técnicas de imagen desempeñan un papel fundamental en la evaluación de estas patologías. La ultrasonografía y la tomografía computarizada helicoidal con contraste en triple fase son herramientas esenciales para identificar masas en la vesícula biliar, en el caso del carcinoma vesicular, o lesiones intrahepáticas y dilatación de las vías biliares, como ocurre en los carcinomas de los conductos biliares. Además, la tomografía puede revelar ganglios linfáticos regionales afectados y atrofia de un lóbulo hepático, consecuencia de la invasión y compromiso vascular, mientras que el lóbulo no comprometido puede presentar hipertrofia compensatoria.

La resonancia magnética, complementada con colangiopancreatografía por resonancia magnética y el uso de gadolinio, permite la visualización completa del sistema biliar y la detección precisa de invasión vascular, eliminando en muchos casos la necesidad de angiografía convencional o colangiografía directa. Esta modalidad de imagen es considerada la técnica de elección, aunque puede subestimar la extensión de estenosis malignas en la región hiliar. La sensibilidad y la calidad de las imágenes pueden mejorarse mediante la administración de ferumoxido, un agente de contraste especial. En cuanto a las características de la neoplasia, el colangiocarcinoma intrahepático presenta un comportamiento en la resonancia magnética distinto al carcinoma hepatocelular, en donde este último muestra un lavado del contraste que no se observa en el primero.

En situaciones donde el diagnóstico no es concluyente, la tomografía por emisión de positrones puede identificar tumores de colangiocarcinoma de hasta un centímetro, así como metástasis ganglionares y a distancia, aunque no está exenta de falsos positivos, lo que limita su valor como prueba exclusiva.

Antes de la intervención quirúrgica, los estudios diagnósticos más útiles incluyen la colangiografía retrógrada endoscópica y la colangiografía transhepática percutánea, acompañadas de biopsia y análisis citológico. Sin embargo, tanto las biopsias como la citología pueden arrojar resultados falsos negativos en numerosos casos. El análisis digital de imágenes y la hibridación in situ fluorescente para detectar polisomía en las muestras citológicas han demostrado mejorar la sensibilidad diagnóstica.

En casos difíciles, técnicas como la ultrasonografía endoscópica con aspiración con aguja fina, la colangioscopia peroral, la endomicroscopía confocal láser y la ultrasonografía intraductal pueden confirmar el diagnóstico de colangiocarcinoma en pacientes con estenosis biliar de evaluación indeterminada. No obstante, la aspiración con aguja fina debe utilizarse con precaución, ya que puede diseminar células cancerosas y no es recomendable cuando la neoplasia es potencialmente resecable.

Tratamiento

En pacientes jóvenes y con buen estado físico general, la cirugía con intención curativa puede considerarse cuando el carcinoma de la vesícula biliar está confinado a una localización limitada. Para tumores que invaden solamente la lámina propia o la capa muscular (correspondientes a estadios iniciales como T1a o T1b, sin afectación ganglionar ni metástasis), la tasa de supervivencia a cinco años puede alcanzar hasta un 85 % si se realiza una colecistectomía laparoscópica adecuada. Sin embargo, cuando el tumor infiltra la región perimuscular (etapa T2), incluso una resección más amplia mediante cirugía abierta no logra superar una tasa de supervivencia del 60 %. En relación con tumores más avanzados (T3 y T4), la indicación y beneficio de una cirugía radical sigue siendo motivo de debate debido a la complejidad del procedimiento y el pronóstico reservado.

Cuando el tumor resulta inoperable durante la exploración quirúrgica, se pueden realizar procedimientos paliativos como el bypass biliodigestivo, por ejemplo, mediante una hepaticoyeyunostomía en Y de Roux, con el objetivo de aliviar la obstrucción biliar y mejorar la calidad de vida del paciente.

En contraste, el carcinoma de los conductos biliares (colangiocarcinoma) tiene una posibilidad de curación quirúrgica inferior al 10 % de los casos. Cuando se logra una resección con márgenes libres de tumor, la supervivencia a cinco años puede variar según la localización: aproximadamente 47 % para colangiocarcinomas intrahepáticos, 41 % para los localizados en la región hiliar y 37 % para los tumores del conducto biliar distal. No obstante, la mortalidad perioperatoria asociada a estas cirugías puede alcanzar hasta un 10 %, reflejando la alta complejidad técnica y el riesgo inherente. Entre los factores que predicen un peor pronóstico para el colangiocarcinoma intrahepático se encuentran el tamaño tumoral considerable, la presencia de múltiples focos neoplásicos, la diseminación a ganglios linfáticos y la invasión vascular.

El tratamiento adyuvante con quimioterapia basada en capecitabina ha demostrado mejorar la supervivencia global en comparación con la ausencia de terapia complementaria. Para el manejo paliativo de la obstrucción biliar, la colocación de stents metálicos autoexpandibles, ya sea a través de vía endoscópica o percutánea transhepática, es una alternativa eficaz. Los stents metálicos recubiertos pueden resultar más rentables a largo plazo debido a una mayor duración de la permeabilidad, aunque presentan mayor riesgo de migración y complicaciones como colecistitis, derivadas de la obstrucción del conducto cístico, sin que ello se traduzca en un aumento de la supervivencia. En el caso de neoplasias hiliares, cuando es factible técnicamente, la colocación bilateral de stents es preferible a la unilateral para optimizar el drenaje biliar. Los stents plásticos, a pesar de ser inicialmente menos costosos, tienden a obstruirse con mayor frecuencia, lo que puede traducirse en mayores costos a mediano y largo plazo. Su uso se decide considerando la experiencia local y las preferencias del equipo médico.

La terapia fotodinámica combinada con la colocación de stents ha mostrado prolongar la supervivencia en pacientes con colangiocarcinoma irresecable, en comparación con la colocación de stents sola. Otras opciones terapéuticas incluyen la ablación por radiofrecuencia dirigida mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, así como procedimientos como la quimioembolización transarterial y la radioembolización transarterial, que pueden ofrecer control tumoral local y alivio sintomático. La radioterapia, además de contribuir a la reducción del dolor, puede favorecer la descompresión biliar.

En cuanto a la quimioterapia sistémica, la respuesta al uso exclusivo de gemcitabina es limitada. No obstante, la combinación de cisplatino con gemcitabina —actualmente administrada en combinación con durvalumab, un agente inmunomodulador— o el régimen de capecitabina con gemcitabina, ha demostrado prolongar la supervivencia en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica. En segunda línea, se emplea el protocolo FOLFOX, que combina ácido folínico, fluorouracilo y oxaliplatino. La inmunoterapia con pembrolizumab ha mostrado beneficio en un pequeño porcentaje (1-2 %) de colangiocarcinomas que presentan deficiencia en la reparación del desajuste genómico. Recientemente, pemigatinib, un inhibidor oral de pequeñas moléculas dirigido contra el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGFR2), ha evidenciado eficacia en pacientes con colangiocarcinoma avanzado y refractario que presentan fusiones o reordenamientos genéticos específicos en FGFR2.

A pesar de estos avances, la supervivencia más allá de 24 meses sigue siendo poco frecuente en estos pacientes. Aunque el colangiocarcinoma se considera tradicionalmente una contraindicación para el trasplante hepático debido a la rápida recurrencia tumoral, existen reportes alentadores. En pacientes con colangiocarcinoma perihiliar en estadios I y II que reciben quimiorradioterapia seguida de laparotomía exploratoria y trasplante hepático, se ha documentado una tasa de supervivencia a cinco años del 75 %. De forma similar, en aquellos con colangiocarcinoma intrahepático, la supervivencia a cinco años tras trasplante se ha estimado en alrededor del 67 %, lo que sugiere que, bajo protocolos estrictos, esta opción terapéutica puede ofrecer una oportunidad significativa para un subgrupo seleccionado de pacientes.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Cadamuro M et al. Advanced endoscopy meets molecular diagnosis of cholangiocarcinoma. J Hepatol. 2023;78:1063. [PMID: 36740048]

- Eisenberg I et al. Drainage approach for malignant biliary obstruction: a changing paradigm. J Clin Gastroenterol. 2023;57:546. [PMID: 37079870]

- European Association for the Study of the Liver. EASL-ILCA Clinical Practice Guidelines on the management of intrahepatic cholangiocarcinoma. J Hepatol. 2023;79:181. [PMID: 37084797]

- Merters J et al. Integrating cytotoxic, targeted and immune therapies for cholangiocarcinoma. J Hepatol. 2023;78:652. [PMID: 36400328]

- Rushbrook SM et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the diagnosis and management of cholangiocarcinoma. Gut. 2023;73:16. [PMID: 37770126]