La insuficiencia suprarrenal primaria, conocida también como enfermedad de Addison, es un trastorno endocrino poco común que se origina por la disfunción o la destrucción completa de las cortezas suprarrenales, lo que provoca una deficiencia crónica en la producción de cortisol. Las glándulas suprarrenales, localizadas sobre los riñones, están compuestas por una corteza y una médula; la corteza es responsable de la síntesis de glucocorticoides (como el cortisol), mineralocorticoides (como la aldosterona) y andrógenos. Cuando esta región se ve afectada de manera significativa —por ejemplo, por procesos autoinmunitarios, infecciosos, infiltrativos, hemorrágicos o genéticos— se produce una interrupción en la secreción normal de estas hormonas, con consecuencias fisiológicas profundas.

A diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria, la insuficiencia suprarrenal secundaria se debe a una deficiencia en la secreción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por parte de la hipófisis anterior. Esta hormona estimula normalmente a la corteza suprarrenal para producir cortisol. En ausencia de suficiente ACTH, las glándulas suprarrenales disminuyen su producción de cortisol, aunque la producción de mineralocorticoides puede mantenerse relativamente intacta debido a su regulación independiente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona.

En la enfermedad de Addison, la deficiencia de cortisol es sostenida y crónica. Esta insuficiencia genera un aumento compensatorio en los niveles plasmáticos de ACTH y de la hormona estimulante de melanocitos alfa (α-MSH), ambas derivadas del mismo precursor, la proopiomelanocortina (POMC). Esta elevación explica el fenómeno clínico característico de hiperpigmentación cutánea, que puede variar desde una coloración levemente aumentada hasta una pigmentación intensamente oscura, especialmente en áreas expuestas al sol, pliegues cutáneos y mucosas.

La enfermedad de Addison tiene una prevalencia relativamente baja. En los pacientes cuya corteza suprarrenal ha sido destruida, como ocurre en la forma clásica de deficiencia de 21-hidroxilasa (un error congénito del metabolismo esteroideo), también se observa una deficiencia de mineralocorticoides. Esto puede manifestarse clínicamente como hiponatremia (niveles bajos de sodio en sangre), depleción del volumen intravascular e hiperpotasemia (niveles elevados de potasio). Sin embargo, no se observa este patrón en trastornos como la deficiencia familiar de corticosteroides, el síndrome de Allgrove o en la insuficiencia suprarrenal secundaria, donde la producción de aldosterona permanece conservada.

La crisis suprarrenal aguda, también conocida como crisis addisoniana, es una emergencia médica caracterizada por una insuficiencia abrupta y severa de cortisol. Puede presentarse como la primera manifestación clínica de una insuficiencia suprarrenal aún no diagnosticada o surgir durante el tratamiento de una insuficiencia crónica previamente establecida. Este tipo de crisis ocurre con mayor frecuencia en el contexto de insuficiencia suprarrenal primaria que en la secundaria y suele desencadenarse por situaciones de estrés fisiológico o médico, como infecciones graves, traumatismos, cirugías, hipertiroidismo, ayuno prolongado o incluso por el estrés menor asociado con la vacunación.

Otros factores precipitantes incluyen el uso de hormona tiroidea en pacientes con insuficiencia suprarrenal no tratada, el abandono del tratamiento con glucocorticoides o la suspensión brusca de estos en pacientes con insuficiencia crónica, la adrenalectomía bilateral o la resección de un tumor adrenal funcional que suprimía la función de la glándula contralateral, y daños súbitos al eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, como la necrosis hipofisaria o traumatismos e infecciones que afecten ambas glándulas suprarrenales. Asimismo, la administración intravenosa de etomidato —un agente anestésico que inhibe la síntesis de cortisol— puede precipitar una crisis en pacientes susceptibles.

Etiología

La etiología de la enfermedad de Addison, o insuficiencia suprarrenal primaria, es diversa, aunque en los países industrializados la causa más frecuente es la autoinmunidad. Aproximadamente el 90 % de los casos espontáneos de esta enfermedad en dichas regiones se deben a procesos autoinmunitarios que atacan selectivamente las células de la corteza suprarrenal. Este proceso de destrucción es progresivo y puede desarrollarse a lo largo de varios años antes de manifestarse clínicamente como una insuficiencia suprarrenal franca. Durante esta fase latente, los pacientes pueden mantener una función adrenal aparentemente normal, hasta que la reserva funcional se agota y aparecen síntomas clínicos graves relacionados con la deficiencia de cortisol y, en muchos casos, de aldosterona.

Más de la mitad de los casos de enfermedad de Addison de origen autoinmunitario se presentan como parte de síndromes poliglandulares autoinmunes. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 (APS-1) tiene una base genética monogénica y se manifiesta en la infancia, mientras que el tipo 2 (APS-2) es más común en adultos y suele estar asociado a otras endocrinopatías como diabetes mellitus tipo 1 o tiroiditis autoinmunitaria. En ambos síndromes, la destrucción de las glándulas suprarrenales ocurre como parte de una disfunción inmunitaria sistémica.

Además de las causas autoinmunes, ciertos tratamientos oncológicos pueden inducir enfermedad de Addison. En particular, los inhibidores del punto de control inmunitario, como los anticuerpos contra el receptor de muerte programada 1 (PD-1), utilizados en inmunoterapia para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, pueden desencadenar una respuesta inmunitaria contra la corteza suprarrenal, dando lugar a una insuficiencia suprarrenal primaria.

Otra categoría importante de etiologías corresponde a las enfermedades infiltrativas bilaterales de las glándulas suprarrenales. Estas incluyen neoplasias metastásicas o hematológicas como linfomas, carcinoma de mama y carcinoma pulmonar, las cuales pueden invadir directamente el tejido adrenal y comprometer su función hormonal. Asimismo, diversas infecciones pueden afectar de forma directa las glándulas suprarrenales. Entre estas destacan la tuberculosis (una de las causas históricas más frecuentes en países en desarrollo), la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, la infección por citomegalovirus, la criptococosis y la sífilis. En pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el compromiso adrenal se encuentra en cerca del 50 % de los casos en autopsias, especialmente con infecciones oportunistas como la causada por citomegalovirus. Sin embargo, solo una minoría de estos pacientes desarrolla síntomas clínicos de enfermedad de Addison.

El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal en personas con VIH puede ser particularmente complejo. Se ha descrito un síndrome de resistencia al cortisol en esta población, lo que ha llevado a propuestas de ajustes en los valores de referencia del test de estimulación con cosintropina, sugiriéndose como valor normal un pico de cortisol superior a 22 microgramos por decilitro. Además, es frecuente la aparición de hiperpotasemia aislada en pacientes VIH positivos, sobre todo en aquellos tratados con pentamidina. Este hallazgo clínico suele deberse a una hipoaldosteronismo aislado y responde de manera eficaz al tratamiento con mineralocorticoides como la fludrocortisona.

La hemorragia adrenal bilateral constituye otra causa crítica de insuficiencia suprarrenal primaria y puede tener una evolución rápida y devastadora. Este evento puede desencadenarse en el contexto de sepsis grave, trombocitopenia inducida por heparina, uso de anticoagulantes, o en pacientes con síndrome antifosfolipídico. También puede producirse tras procedimientos quirúrgicos mayores o traumatismos, manifestándose típicamente una semana después con dolor abdominal o en flancos, fiebre y signos de choque circulatorio. En algunos casos, esta hemorragia ocurre de forma espontánea. Un ejemplo clásico es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que se presenta como una insuficiencia suprarrenal aguda fulminante en el contexto de meningococcemia, acompañada de púrpura fulminante y necrosis hemorrágica adrenal secundaria a infarto glandular masivo.

La adrenoleucodistrofia es una enfermedad peroxisomal ligada al cromosoma X que se caracteriza por la acumulación progresiva de ácidos grasos de cadena muy larga en diversos tejidos, incluidos la corteza suprarrenal, los testículos, el cerebro y la médula espinal. Esta acumulación lipídica resulta de un defecto en el metabolismo peroxisomal, lo que interfiere con la degradación normal de estos ácidos grasos, provocando toxicidad celular y disfunción progresiva. La insuficiencia suprarrenal se desarrolla eventualmente en alrededor del 80 % de los pacientes afectados, representando aproximadamente un tercio de los casos de enfermedad de Addison en varones. Aunque su presentación clínica es más frecuente en la infancia o adolescencia, también puede manifestarse en adultos jóvenes, lo que subraya la necesidad de mantener un alto índice de sospecha en cualquier paciente varón con insuficiencia suprarrenal de causa no identificada.

Existen diversas formas congénitas de insuficiencia suprarrenal, cada una asociada a defectos genéticos específicos que afectan directamente la función de la corteza suprarrenal. Una de ellas es la deficiencia familiar de corticosteroides, una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones germinales en el receptor de adrenocorticotropina (receptor de melanocortina tipo 2, o MC2R). Esta mutación provoca una resistencia a la ACTH, lo que impide la adecuada estimulación de la corteza suprarrenal para producir cortisol. Los pacientes presentan una deficiencia aislada de cortisol con una producción normal de mineralocorticoides, manifestándose clínicamente con hipoglucemia neonatal, infecciones recurrentes y pigmentación cutánea acentuada debido a niveles elevados de ACTH.

El síndrome Triple A, también conocido como síndrome de Allgrove, es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen AAAS, que codifica la proteína ALADIN. Este síndrome se caracteriza por una tríada clínica compuesta por alacrimia (ausencia de producción lagrimal), acalasia (trastorno esofágico de la motilidad) e insuficiencia suprarrenal, aunque también puede incluir manifestaciones neurológicas. La deficiencia de cortisol puede aparecer en la infancia o demorarse hasta la tercera década de vida, lo que complica su diagnóstico y seguimiento longitudinal.

Otra causa importante de insuficiencia suprarrenal congénita es la hiperplasia suprarrenal congénita, un grupo de trastornos autosómicos recesivos causados por mutaciones en los genes que codifican enzimas esenciales para la síntesis de esteroides en la corteza suprarrenal. El defecto más frecuente es la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa (citocromo P450c21), que impide la conversión adecuada de precursores hormonales hacia cortisol y, en algunos casos, hacia aldosterona. Como consecuencia de la deficiencia de cortisol, los niveles de ACTH aumentan por retroalimentación negativa, lo que estimula la proliferación celular y conduce a una hiperplasia de la corteza suprarrenal. Las manifestaciones clínicas varían desde formas clásicas con insuficiencia suprarrenal y virilización en recién nacidos, hasta formas no clásicas más leves.

Algunos fármacos también pueden inducir insuficiencia suprarrenal primaria. Entre ellos se encuentran mitotano, un agente citotóxico utilizado en el tratamiento del carcinoma suprarrenal, abiraterona acetato, un inhibidor de la síntesis de andrógenos empleado en cáncer de próstata metastásico, y los inhibidores de tirosina cinasa como lenvatinib y vandetanib, que afectan directamente la función adrenal o bloquean vías críticas para la esteroidogénesis.

Existen causas menos frecuentes pero clínicamente relevantes de insuficiencia suprarrenal, como ciertas enfermedades infiltrativas o sistémicas. Entre ellas se incluyen linfomas, carcinomas metastásicos, esclerodermia, amiloidosis y hemocromatosis. En estos casos, el daño adrenal puede ser progresivo o agudo, y a menudo pasa desapercibido hasta que el paciente presenta síntomas clínicos severos.

Manifestaciones clínicas

La enfermedad de Addison, o insuficiencia suprarrenal primaria, presenta un curso clínico que en la mayoría de los casos se desarrolla de forma insidiosa y progresiva, a lo largo de meses o incluso años. Sin embargo, en ciertos pacientes, el inicio puede ser abrupto, especialmente en situaciones de estrés fisiológico o enfermedad aguda que precipitan una crisis suprarrenal. Esta variabilidad en la presentación clínica contribuye significativamente al retraso diagnóstico, ya que los síntomas iniciales son inespecíficos y fácilmente atribuibles a causas más comunes, lo que conlleva a que muchos pacientes consulten múltiples veces antes de recibir un diagnóstico adecuado.

Más del 90 % de los pacientes con enfermedad de Addison refiere síntomas generales como fatiga persistente, disminución de la resistencia al esfuerzo, debilidad muscular, anorexia y pérdida de peso progresiva, reflejo de un metabolismo hipocortisolémico crónico. Estos síntomas, aunque comunes, son vagos y se superponen con múltiples trastornos, lo que dificulta su reconocimiento temprano como signos de insuficiencia suprarrenal.

Una característica distintiva, presente en más del 80 % de los casos, es la hipotensión ortostática, frecuentemente exacerbada por deshidratación secundaria a náuseas o vómitos. Esta hipotensión se manifiesta clínicamente con mareos o sensación de vahído al ponerse de pie. Otro hallazgo clásico es el deseo intenso de consumir sal, que refleja el déficit de mineralocorticoides como la aldosterona, responsables de la regulación del sodio y el equilibrio hidroelectrolítico. Con el tiempo, se observa hiperpigmentación cutánea y mucosa, atribuida al incremento compensatorio de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) y su fragmento alfa-MSH, que estimulan la melanogénesis.

Los síntomas gastrointestinales también son frecuentes e incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y, en muchos casos, diarrea, lo que agrava aún más la deshidratación y la hipotensión. Puede aparecer fiebre de origen inflamatorio o infeccioso y, en algunos casos, hiperplasia del tejido linfoide como manifestación inmunológica secundaria. Además, los pacientes suelen presentar dolor significativo en diversas localizaciones, como articulaciones (artralgias), músculos (mialgias), pecho, espalda, abdomen, piernas o cabeza, lo que puede confundirse con enfermedades reumatológicas o neurológicas.

Los síntomas psiquiátricos no son infrecuentes y abarcan desde ansiedad e irritabilidad hasta depresión, afectando considerablemente la calidad de vida. Debido a la inespecificidad de estos síntomas, más del 40 % de los pacientes son inicialmente etiquetados como personas con trastornos psicológicos, lo que contribuye al retraso en el diagnóstico y tratamiento apropiado.

En casos avanzados o durante una crisis suprarrenal, puede presentarse edema cerebral, generando cefalea intensa, vómitos, alteraciones en la marcha y deterioro progresivo de las funciones cognitivas, que pueden culminar en coma. La hipoglucemia, secundaria al déficit de cortisol, puede también contribuir a la astenia y al deterioro de la función mental, particularmente en niños o en adultos sometidos a estrés prolongado.

A largo plazo, se ha observado que los pacientes con tratamiento crónico por insuficiencia suprarrenal presentan una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias como neumonía, así como a infecciones del tracto gastrointestinal y urinario, posiblemente debido a una inmunomodulación inadecuada en ausencia de cortisol fisiológico.

La hiperpigmentación cutánea es un signo clínico relevante, cuya severidad varía considerablemente entre pacientes. Puede manifestarse como pecas aumentadas, oscurecimiento difuso de la piel que semeja un bronceado o incluso una coloración cobriza. Las áreas más pigmentadas suelen ser las expuestas al sol, pero también se oscurecen zonas no expuestas. Es especialmente notable en prominencias óseas y pliegues como nudillos, codos, rodillas, nuca posterior, pliegues palmares, mucosa gingival y el borde del labio. También puede observarse oscurecimiento de las areolas, pezones, lechos ungueales con bandas pigmentadas longitudinales, y zonas de presión como la línea del cinturón, del sostén o los glúteos. Las cicatrices nuevas tienden a hiperpigmentarse. En contraste, alrededor del 10 % de los pacientes presenta vitiligo, una manifestación autoinmunitaria caracterizada por áreas de despigmentación cutánea.

En mujeres, es común la presencia de vello axilar y púbico escaso debido a la disminución de andrógenos de origen adrenal, lo que puede contribuir a síntomas adicionales relacionados con la imagen corporal y la función sexual.

Durante el embarazo, la insuficiencia suprarrenal no diagnosticada es una condición poco común, en parte porque esta enfermedad tiende a interferir con la ovulación y reduce significativamente la fertilidad. La deficiencia crónica de cortisol y, en algunos casos, de aldosterona, perturba el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, afectando la producción normal de gonadotropinas y la función ovárica. Esto suele impedir la concepción, por lo que los casos no diagnosticados en mujeres embarazadas son raros, aunque no imposibles.

Cuando la insuficiencia suprarrenal pasa desapercibida durante el embarazo, puede tener consecuencias graves tanto para la madre como para el feto. Entre las posibles complicaciones obstétricas se encuentran el retraso del crecimiento intrauterino y la pérdida fetal. Esto se debe a que el cortisol es esencial para el mantenimiento de un entorno metabólico adecuado durante la gestación, contribuyendo a la regulación de la presión arterial, el metabolismo de la glucosa, la función inmunitaria y el equilibrio de líquidos y electrolitos.

Una mujer embarazada con insuficiencia suprarrenal no diagnosticada corre un riesgo particularmente elevado de experimentar una crisis suprarrenal aguda, una emergencia endocrinológica que representa una amenaza inmediata para la vida. Esta crisis puede precipitarse en cualquier momento del embarazo, pero es más frecuente durante el primer trimestre, en el contexto de enfermedades concomitantes, durante el trabajo de parto o en el período posparto, momentos en los que el cuerpo requiere un aumento fisiológico de glucocorticoides. La incapacidad de satisfacer esta demanda desencadena un colapso clínico agudo.

En mujeres con diabetes mellitus tipo 1, la aparición de insuficiencia suprarrenal puede manifestarse precozmente como un aumento inusual en la frecuencia de episodios de hipoglucemia. Esto se debe a que el cortisol tiene un efecto contrarregulador sobre la glucosa, estimulando la gluconeogénesis hepática y reduciendo la sensibilidad a la insulina. Al disminuir el cortisol endógeno, se potencia la acción de la insulina administrada, lo que obliga a una reducción cuidadosa de la dosis de insulina para evitar hipoglucemias graves.

La crisis suprarrenal aguda se manifiesta como una exacerbación dramática de los síntomas de insuficiencia suprarrenal crónica, acompañada de un deterioro súbito del estado general. Es frecuente la aparición de síntomas gastrointestinales agudos, como náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso y diarrea, junto con fiebre, lo que puede simular un cuadro quirúrgico abdominal, dificultando aún más el diagnóstico oportuno. Las infecciones, particularmente del tracto respiratorio inferior, urinario o gastrointestinal, son desencadenantes comunes de la crisis, ya que incrementan las demandas de cortisol del organismo.

Durante una crisis, los pacientes suelen experimentar dolor intenso en la espalda, articulaciones y músculos, así como una fatiga profunda. El compromiso neurológico es común, pudiendo variar desde confusión mental y delirio hasta coma, muchas veces agravado por la hipoglucemia concurrente. Desde el punto de vista hemodinámico, la crisis suprarrenal se caracteriza por mareos posturales y una marcada hipotensión arterial. La presión sistólica suele estar por debajo de 100 mm Hg, o puede haber una disminución significativa respecto al valor basal del paciente (una caída de al menos 20 mm Hg).

En algunos casos, se observa cardiomiopatía reversible o insuficiencia cardíaca, probablemente secundaria a la deficiencia crónica de cortisol sobre el tono vascular y la contractilidad miocárdica. Esta condición puede progresar a un estado de choque refractario, que no responde a la administración de líquidos intravenosos ni a vasopresores, poniendo en riesgo inmediato la vida del paciente.

Exámenes diagnósticos

Laboratorio

En la insuficiencia suprarrenal crónica, se observa una serie de alteraciones clínicas y de laboratorio que reflejan la disfunción endocrina y metabólica causada por la deficiencia de glucocorticoides y, en muchos casos, también de mineralocorticoides. Estas manifestaciones, aunque a menudo sutiles al inicio, se vuelven progresivamente evidentes con el avance de la enfermedad y permiten orientar el diagnóstico cuando se interpretan en conjunto con los antecedentes clínicos.

Desde el punto de vista hematológico, es característico encontrar anemia leve, generalmente normocítica y normocrómica, resultado de la disminución de la eritropoyesis mediada por el déficit de cortisol. Asimismo, es común una neutropenia moderada, junto con linfocitosis y eosinofilia. Esta última es particularmente notable, y se define por un recuento absoluto de eosinófilos superior a 300 células por microlitro. La eosinofilia, al igual que la linfocitosis, refleja la pérdida del efecto inmunosupresor del cortisol sobre los linfocitos T y los eosinófilos.

Los trastornos hidroelectrolíticos son una característica esencial de la enfermedad. En aproximadamente el 88 % de los pacientes se encuentra hiponatremia, debida tanto a la pérdida renal de sodio (por deficiencia de aldosterona) como al incremento de la secreción de hormona antidiurética, que se ve estimulada por la hipotensión y el estrés. La hiperpotasemia se encuentra en el 64 % de los casos, como consecuencia directa de la pérdida de efecto mineralocorticoide sobre el túbulo distal renal, que impide la excreción adecuada de potasio. Sin embargo, esta característica puede no estar presente en pacientes que presentan vómitos o diarrea severa, situaciones que conllevan a una pérdida gastrointestinal significativa de potasio.

La hipoglucemia en ayunas es otra manifestación frecuente, debida a la disminución de gluconeogénesis hepática, glucogenólisis y sensibilidad aumentada a la insulina en ausencia de cortisol. También puede observarse hipercalcemia, cuya patogénesis se relaciona con hemoconcentración, disminución de la excreción renal de calcio y resorción ósea aumentada.

El diagnóstico bioquímico de la insuficiencia suprarrenal se basa inicialmente en la medición del cortisol plasmático matutino. Un valor inferior a 3 microgramos por decilitro (equivalente a 83 nanomoles por litro) a las 8 a. m. es altamente sugestivo de insuficiencia suprarrenal, especialmente si se acompaña de niveles elevados de ACTH plasmática por encima de 200 picogramos por mililitro (44 picomoles por litro), lo que indica una causa primaria de la insuficiencia.

Para confirmar el diagnóstico se utiliza el test de estimulación con cosintropina, una versión sintética del fragmento 1–24 de la ACTH humana. Este test se realiza administrando 0.25 miligramos de cosintropina por vía intramuscular y midiendo los niveles séricos de cortisol a los 45 minutos. En condiciones normales, el cortisol sérico debe elevarse por encima de los 20 microgramos por decilitro (550 nanomoles por litro). En pacientes con insuficiencia suprarrenal, la respuesta al estímulo es inadecuada, con niveles que permanecen por debajo de este umbral. Es importante tener en cuenta que la hidrocortisona debe ser suspendida al menos 8 horas antes del test para evitar interferencias, mientras que otros glucocorticoides como la prednisona o la dexametasona no interfieren con los inmunoensayos de cortisol y pueden ser continuados si es necesario.

La cosintropina es generalmente bien tolerada, aunque en menos del 5 % de los casos pueden presentarse reacciones adversas como náuseas, cefalea, mareos, disnea, palpitaciones, enrojecimiento, edema o reacciones locales en el sitio de inyección. La identificación etiológica puede apoyarse en la detección de autoanticuerpos suprarrenales, presentes en aproximadamente el 50 % de los casos de enfermedad de Addison de origen autoinmunitario. Los anticuerpos más frecuentemente detectados son los dirigidos contra 21-hidroxilasa (21 %), seguidos por anticuerpos contra 17-hidroxilasa (21 %), componentes citoplasmáticos (26 %) y enzimas de escisión de la cadena lateral (16 %). La coexistencia de autoanticuerpos contra tiroides (hasta 45 %) y otros tejidos también es común, en el contexto de síndromes poliglandulares autoinmunes.

En la insuficiencia de mineralocorticoides, la actividad de la renina plasmática se encuentra elevada como reflejo de la hipovolemia, lo que constituye una indicación para el uso de fludrocortisona como reemplazo mineralocorticoide. Los niveles séricos de epinefrina también se reducen en pacientes no tratados, debido a la dependencia de la médula suprarrenal del cortisol para su síntesis normal de catecolaminas.

En recién nacidos con formas perdedoras de sal de hiperplasia suprarrenal congénita, secundarias a deficiencia de 21-hidroxilasa, el diagnóstico se establece mediante la elevación de los niveles de 17-hidroxiprogesterona. En varones jóvenes con enfermedad de Addison de causa desconocida, es indispensable realizar un estudio de los niveles plasmáticos de ácidos grasos de cadena muy larga para descartar adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, que se caracteriza por niveles elevados de estos lípidos.

En el contexto de una crisis suprarrenal aguda, la sospecha de infección como desencadenante debe evaluarse mediante cultivos de sangre, esputo o orina, ya que las infecciones bacterianas son un factor precipitante frecuente de esta condición potencialmente letal.

Imagen

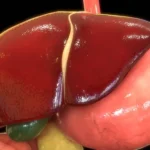

Cuando el cuadro clínico y los estudios de laboratorio orientan hacia un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, pero no se identifican evidencias claras de etiología autoinmunitaria, se hace necesario ampliar la evaluación mediante estudios de imagen, siendo la tomografía computarizada (TC) de las glándulas suprarrenales la herramienta de elección. Este abordaje permite caracterizar morfológicamente las glándulas y distinguir entre diversas causas estructurales de insuficiencia suprarrenal, muchas de las cuales tienen implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes.

La tomografía computarizada ofrece una visualización detallada del tamaño, la forma, la densidad y la presencia de calcificaciones o masas en las glándulas suprarrenales. En aproximadamente el 85 % de los casos de insuficiencia suprarrenal relacionados con enfermedades metastásicas o granulomatosas (como tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis o sarcoidosis), se observa un agrandamiento bilateral de las glándulas. Este hallazgo refleja la infiltración activa del parénquima suprarrenal por células inflamatorias o neoplásicas, con destrucción progresiva del tejido funcional.

En el contexto de la tuberculosis suprarrenal, que históricamente fue una causa frecuente de enfermedad de Addison y que aún es prevalente en algunas regiones endémicas, las glándulas afectadas no solo pueden estar agrandadas, sino que también desarrollan calcificaciones. Estas calcificaciones, observadas en aproximadamente el 50 % de los casos, son el resultado de la necrosis caseosa seguida de fibrosis y depósitos de calcio, un proceso común en la evolución crónica de infecciones granulomatosas. No obstante, las calcificaciones suprarrenales no son patognomónicas de tuberculosis, ya que también pueden encontrarse en casos de hemorragia suprarrenal (frecuente en situaciones de sepsis, trauma o anticoagulación), infecciones fúngicas (como criptococosis o blastomicosis), y ciertos tumores como el feocromocitoma o el melanoma metastásico que infiltran o sangran dentro de las glándulas.

En contraste, la enfermedad de Addison de origen autoinmunitario, que es la causa más común de insuficiencia suprarrenal primaria en países industrializados, suele mostrar glándulas suprarrenales pequeñas y no calcificadas en las imágenes tomográficas. Esto se debe a que el mecanismo patogénico es la destrucción lenta y progresiva del tejido cortical por linfocitos T autorreactivos, sin formación de granulomas, necrosis o infiltración masiva. A medida que el parénquima funcional se pierde, las glándulas se atrofian, lo cual puede confirmarse por la disminución de su volumen en la TC, un hallazgo característico pero no exclusivo de la etiología autoinmune.

Por tanto, la morfología adrenal evaluada mediante tomografía computarizada no solo permite identificar causas infecciosas, infiltrativas o neoplásicas de la insuficiencia suprarrenal, sino que también ayuda a excluir la etiología autoinmune cuando las glándulas no muestran atrofia, o bien sugiere otras etiologías cuando se detectan hallazgos como hipertrofia, calcificaciones o masas. Esta información es crítica para orientar la búsqueda de enfermedades sistémicas subyacentes, planificar biopsias en caso de sospecha de malignidad o infecciones granulomatosas, y establecer el tratamiento adecuado según la causa específica.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la insuficiencia suprarrenal, especialmente en sus formas aguda y crónica, exige una evaluación clínica y bioquímica minuciosa, dado que muchas de sus manifestaciones se superponen con las de otros trastornos endocrinos, metabólicos, infecciosos, neurológicos y psiquiátricos. La distinción adecuada entre las diversas formas de insuficiencia suprarrenal —primaria, secundaria y terciaria— es esencial no solo para establecer el tratamiento correcto, sino también para identificar la causa subyacente.

En los casos de insuficiencia suprarrenal secundaria, causada por deficiencia de hormona adrenocorticotropa (ACTH), la producción de mineralocorticoides (principalmente aldosterona) permanece intacta. Esto se debe a que la aldosterona está regulada en gran medida por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por las concentraciones séricas de potasio, y no por ACTH. Por lo tanto, a diferencia de la enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal primaria), los pacientes con insuficiencia secundaria no presentan hiperpotasemia ni desequilibrio hidroelectrolítico severo. Además, en estos pacientes no se observa hiperpigmentación cutánea, ya que los niveles de ACTH están reducidos o normales, lo que evita el exceso de melanotropinas. De hecho, se ha descrito una pigmentación cutánea anormalmente pálida, denominada “piel de alabastro”, como un rasgo característico de la insuficiencia suprarrenal secundaria.

En el contexto del diagnóstico diferencial dermatológico, la hemocromatosis debe considerarse, ya que puede causar una pigmentación cutánea bronceada que puede confundirse con la de la enfermedad de Addison. Sin embargo, en algunos casos, la hemocromatosis puede ser en sí misma la causa de la insuficiencia suprarrenal, al provocar daño estructural y funcional en las glándulas suprarrenales debido a la acumulación de hierro.

La crisis suprarrenal aguda representa una emergencia médica y debe distinguirse cuidadosamente de otras causas de choque, como el choque séptico, hemorrágico o cardiogénico. En estos casos, las manifestaciones sistémicas como hipotensión, taquicardia, fiebre y alteraciones del estado mental pueden llevar a diagnósticos erróneos si no se considera la posibilidad de una crisis endocrina. Además, los síntomas constitucionales como pérdida de peso, astenia y anorexia pueden simular cuadros oncológicos, anorexia nerviosa o trastornos afectivos, lo que puede retrasar aún más el diagnóstico.

Una consideración clave en pacientes con abdomen agudo es diferenciar la insuficiencia suprarrenal de una verdadera emergencia quirúrgica. Mientras que en los síndromes abdominales agudos típicos es común encontrar neutrofilia, en la insuficiencia suprarrenal predominan la linfocitosis y la eosinofilia, lo cual constituye una pista hematológica útil para orientar el diagnóstico hacia una causa endocrina.

Desde el punto de vista neurológico, ciertos síndromes genéticos como el síndrome de Allgrove (también conocido como síndrome triple A) y la adrenoleucodistrofia pueden presentarse con síntomas que simulan esclerosis múltiple, especialmente en mujeres. Las manifestaciones incluyen debilidad muscular progresiva, trastornos de la marcha y alteraciones visuales, lo cual puede inducir a un diagnóstico erróneo si no se evalúan de manera integral las alteraciones endocrinas y neurológicas.

La hiperpotasemia, otro hallazgo común en la insuficiencia suprarrenal primaria, también puede deberse a otras condiciones no relacionadas con el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. Entre ellas destacan la acidosis tubular renal tipo IV (que cursa con hipoaldosteronismo e hiporreninemia), la rabdomiólisis, la parálisis hiperpotasémica familiar y el uso de fármacos que interfieren con la excreción renal de potasio, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la espironolactona y el anticonceptivo drospirenona.

La hiponatremia, uno de los signos bioquímicos más frecuentes en la insuficiencia suprarrenal, también es común en múltiples entidades clínicas como el hipotiroidismo, el uso de diuréticos, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el vómito y la diarrea crónicos, así como en enfermedades críticas o cirugía mayor. Por lo tanto, la hiponatremia aislada debe ser interpretada en contexto y no asumirse automáticamente como indicativa de insuficiencia suprarrenal.

Cabe señalar que en pacientes críticamente enfermos, hasta un 40 % pueden presentar niveles bajos de cortisol total sérico, no por insuficiencia suprarrenal propiamente dicha, sino por hipoalbuminemia. Dado que el cortisol circula en gran medida unido a proteínas (en particular a la globulina transportadora de corticosteroides y a la albúmina), la disminución de estas proteínas puede reducir el nivel de cortisol total, aunque el cortisol libre (la fracción fisiológicamente activa) se mantenga en rango normal. Esta situación subraya la importancia de considerar la medición de cortisol libre en ciertas situaciones clínicas para evitar sobrediagnósticos.

Complicaciones

La insuficiencia suprarrenal primaria, especialmente en su forma crónica, representa no solo una deficiencia hormonal aislada, sino una manifestación más amplia de procesos sistémicos que frecuentemente implican otras enfermedades de base. Cuando la insuficiencia suprarrenal es secundaria a una patología subyacente, como una infección granulomatosa crónica (por ejemplo, tuberculosis), neoplasias metastásicas o enfermedades infiltrativas, cualquier complicación derivada de esa patología tiene una mayor probabilidad de manifestarse o agravarse debido al estado de supresión hormonal que caracteriza a esta condición.

El cortisol, principal glucocorticoide producido por la corteza suprarrenal, desempeña un papel crucial en la homeostasis inmunológica y metabólica del organismo. Su deficiencia compromete múltiples mecanismos de defensa, incluyendo la regulación de la inflamación, la estabilidad hemodinámica, la respuesta al estrés fisiológico, la gluconeogénesis y el mantenimiento del volumen intravascular. Por lo tanto, en presencia de una enfermedad infecciosa crónica como la tuberculosis, los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen una capacidad reducida para contener la progresión del agente infeccioso, lo cual se traduce en una mayor susceptibilidad a la diseminación, reactivación o complicaciones de dicha infección.

Además, en este contexto, cualquier enfermedad intercurrente, incluso aquellas de menor gravedad en sujetos sanos, puede precipitar una crisis suprarrenal aguda. Esta crisis se desencadena por una incapacidad del organismo para montar una respuesta glucocorticoide adecuada ante un estrés fisiológico, como ocurre con infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales o virales. La ausencia de una respuesta hormonal compensatoria adecuada impide mantener la presión arterial, la glucemia y la función inmunitaria, lo que lleva a un colapso clínico caracterizado por hipotensión, hipoglucemia, alteraciones electrolíticas y estado mental comprometido.

Por otro lado, es importante reconocer que la insuficiencia suprarrenal autoinmunitaria rara vez se presenta de manera aislada. Más bien, suele formar parte de un espectro más amplio de disfunción inmunitaria, agrupado bajo el término de síndromes poliglandulares autoinmunitarios. En estos casos, es común encontrar comorbilidades autoinmunitarias asociadas como tiroiditis de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, anemia perniciosa, enfermedad celíaca, vitíligo, hipoparatiroidismo, entre otras. La coexistencia de estas patologías refuerza la teoría de una predisposición genética subyacente, mediada por factores como los haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) y mutaciones específicas como las del gen AIRE (en el caso del síndrome poliglandular autoinmune tipo 1).

Esta asociación con otras enfermedades autoinmunitarias complica el manejo clínico y obliga a una vigilancia estrecha para la detección precoz de nuevas manifestaciones endocrinas o sistémicas. En suma, tanto las complicaciones propias de la enfermedad causal de la insuficiencia suprarrenal como la coexistencia de múltiples procesos autoinmunitarios aumentan considerablemente la morbilidad de estos pacientes, especialmente cuando no reciben un tratamiento glucocorticoide y mineralocorticoide sustitutivo adecuado ni una evaluación integral de su estado inmunológico.

Tratamiento

Medidas generales

Las medidas generales en el manejo de la insuficiencia suprarrenal son fundamentales para asegurar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes afectados por esta condición. Dado que la insuficiencia suprarrenal puede ser una enfermedad crónica con riesgo de crisis aguda, es esencial que tanto los pacientes como sus familiares reciban una educación exhaustiva sobre la naturaleza de la enfermedad, sus implicaciones y la forma de manejar las complicaciones que puedan surgir, como una crisis suprarrenal aguda.

Una de las principales recomendaciones es que los pacientes usen un brazalete o medalla de alerta médica que indique su diagnóstico, por ejemplo, «Insuficiencia suprarrenal—toma cortisona». Esta medida de precaución es vital para garantizar que cualquier profesional de la salud que atienda al paciente en situaciones de emergencia esté al tanto de la condición endocrina subyacente y de la necesidad urgente de tratamiento con corticosteroides. De igual manera, los pacientes deben recibir un esquema de aumento de dosis de corticosteroides en situaciones específicas, como durante enfermedades, accidentes, o procedimientos quirúrgicos menores. En tales circunstancias, es fundamental incrementar la dosis de los glucocorticoides (principalmente hidrocortisona) para compensar el aumento del estrés fisiológico y evitar la crisis suprarrenal.

Además, los pacientes con insuficiencia suprarrenal deben recibir orientación sobre el uso de fludrocortisona, particularmente en condiciones ambientales de calor extremo o tras ejercicio físico prolongado, situaciones en las que el cuerpo pierde más sodio y agua, y la producción de mineralocorticoides endógenos es insuficiente. La fludrocortisona ayuda a corregir el déficit de mineralocorticoides y prevenir complicaciones como la hipotensión y la hiponatremia. Es importante que los pacientes dispongan de una cantidad adecuada de medicamentos, con recetas automáticas de renovación para evitar que se queden sin tratamiento. Esta previsión es crucial, ya que la interrupción del tratamiento podría precipitar una crisis.

El manejo de los síntomas asociados, como las náuseas, también debe ser parte de la educación del paciente. El uso de antieméticos, como ondansetrón en tabletas de liberación oral rápida (ODT) de 8 mg, es útil para prevenir la deshidratación y las complicaciones asociadas con el vómito. Además, los pacientes deben ser instruidos sobre la autoadministración de hidrocortisona parenteral (Solu-Cortef) en caso de vómitos persistentes que impidan la ingesta de medicamentos orales. Este tratamiento de emergencia debe ser administrado por el paciente mismo, bajo la supervisión de un profesional de la salud, para asegurar una respuesta rápida ante una crisis.

En todos los casos, es esencial que los pacientes reciban instrucciones claras sobre cuándo buscar atención médica de urgencia. Esto incluye situaciones de enfermedad grave o vómitos prolongados, ya que cualquier episodio de infección o estrés físico puede desencadenar una crisis adrenal. Las infecciones deben ser tratadas de manera inmediata y agresiva, con un ajuste en las dosis de corticosteroides para mantener un adecuado control hormonal y evitar un colapso metabólico.

Terapia de reemplazo con corticosteroides

La terapia de reemplazo con corticosteroides es la base del tratamiento para la mayoría de los pacientes con la enfermedad de Addison. Este tratamiento tiene como objetivo suplantar la función adrenal insuficiente y restaurar los niveles de cortisol que el cuerpo no puede producir adecuadamente. Para la mayoría de los pacientes, el tratamiento consiste en administrar entre 15 y 30 mg de hidrocortisona oral al día, divididos en dos dosis, usualmente 10 a 20 mg por la mañana y 5 a 10 mg por la tarde. En algunos casos, el tratamiento se divide en tres dosis, por ejemplo, 10 mg a las 7 am, 10 mg a la 1 pm y 5 mg a las 7 pm.

Algunos pacientes responden mejor al tratamiento con otros corticosteroides, como la prednisona o la metilprednisolona, en dosis de aproximadamente 3 a 6 mg diarios, también administrados en dosis divididas. La dosis de corticosteroides debe ajustarse según la respuesta clínica del paciente, y se recomienda mantener la dosis más baja posible en la que el paciente se sienta clínicamente bien. Los pacientes con deficiencia parcial de ACTH (cuando el cortisol sérico basal por la mañana está por encima de 8 mcg/dL) pueden requerir dosis más bajas de hidrocortisona, por ejemplo, alrededor de 5 mg oralmente dos veces al día o 10 mg solo por la mañana. Algunos pacientes pueden sentirse mejor con la sustitución de la prednisona (2-7.5 mg/día) o la metilprednisolona (2-6 mg/día), administradas en dosis divididas.

La fludrocortisona, que actúa como un mineralocorticoide, no es necesaria en todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. No obstante, en situaciones de estrés, como infecciones, traumatismos o procedimientos quirúrgicos, se debe aumentar la dosis de corticosteroides. En casos de enfermedad leve o estrés quirúrgico moderado, la dosis de corticosteroides debe duplicarse o triplicarse. En situaciones de enfermedad grave, trauma o estrés quirúrgico mayor, se administra hidrocortisona intravenosa a 100 mg, seguida por 200 mg diarios, que se pueden administrar como infusión continua intravenosa o en bolos de 50 mg cada 6 horas, ya sea por vía intravenosa o intramuscular, y luego se reduce la dosis a los niveles habituales conforme el estrés disminuye.

En cuanto a nuevas formulaciones, el Plenadren MR es un medicamento de liberación modificada de hidrocortisona, que se toma una vez al día, generalmente en la mañana, y tiene una dosis habitual de entre 20 y 30 mg diarios. Los estudios preliminares sugieren que Plenadren puede mejorar la calidad de vida de algunos pacientes con insuficiencia suprarrenal, aunque este medicamento no está disponible en los Estados Unidos, pero sí en Canadá y otros países.

Es fundamental que los pacientes sean monitoreados cuidadosamente para detectar signos clínicos de sobrada o insuficiente reposición de corticosteroides. Una dosis adecuada de corticosteroides generalmente lleva a una mejora clínica del paciente. La fatiga, por ejemplo, puede ser un indicio de que la dosis de medicación es subóptima, o bien de un desequilibrio electrolítico o de la presencia concomitante de hipotiroidismo o diabetes mellitus. Además, un análisis de sangre con diferencial puede ser útil, ya que la neutrofilia relativa y la linfocitosis pueden indicar un reemplazo excesivo de corticosteroides, y viceversa. Los niveles de ACTH sérica pueden variar considerablemente y no deben ser utilizados para determinar la dosificación del tratamiento.

Es importante tener en cuenta que el aumento de la dosis de corticosteroides es necesario en diversas circunstancias de estrés, como infecciones, traumatismos, cirugías, procedimientos diagnósticos estresantes o cualquier otra situación que implique estrés físico o emocional. En casos de estrés severo debido a enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas o el parto, se administra una dosis máxima de hidrocortisona de entre 50 y 100 mg por vía intravenosa o intramuscular, seguida de 50 mg cada 6 horas, ya sea mediante infusión intravenosa continua o en bolos. Esta dosis debe reducirse gradualmente durante varios días conforme disminuye el estrés.

Sin embargo, tras un trauma mayor, puede ser necesario mantener dosis elevadas de hidrocortisona durante varias semanas, ya que el cuerpo requiere una reposición prolongada para hacer frente al estrés generado por el trauma. Para situaciones de estrés menos graves, se utilizan dosis más bajas de corticosteroides, ya sea por vía oral o parenteral.

En el caso de inmunizaciones que se administran con adyuvantes, como la vacuna contra el virus varicela-zóster (Shingrix), que provoca una inflamación local considerable, se recomienda aumentar la dosis de hidrocortisona durante los 5 días siguientes a la vacunación. Esta dosis debe volver a los niveles normales conforme el estrés generado por la inmunización disminuye.

Es fundamental también ajustar la dosis de corticosteroides cuando se prescriben medicamentos que inhiben el metabolismo de los corticosteroides, bloqueando la isoenzima CYP34A. Esto incluye antifúngicos como el ketoconazol o el itraconazol, el antidepresivo nefazodona, los inhibidores de la proteasa del VIH y el cobicistat. Por el contrario, medicamentos como la rifampicina aumentan la depuración de la hidrocortisona, lo que requiere un aumento en la dosis de corticosteroides para mantener los niveles adecuados.

Durante el tercer trimestre de embarazo, las necesidades de corticosteroides también aumentan debido a los cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo de la mujer embarazada. Por ello, las dosis habituales de corticosteroides deben incrementarse en un 50% durante esta etapa para satisfacer las demandas adicionales del organismo.

Terapia de reemplazo con mineralocorticoides

El acetato de fludrocortisona es un medicamento con potente efecto retenedor de sodio que se utiliza para reemplazar la función mineralocorticoide en pacientes con insuficiencia adrenal. La fludrocortisona actúa principalmente sobre los riñones, promoviendo la reabsorción de sodio, lo que a su vez ayuda a mantener la presión arterial y el equilibrio de electrolitos. La dosificación inicial recomendada suele ser de 0.05 a 0.3 mg por vía oral al día o cada dos días, dependiendo de la respuesta clínica del paciente.

La necesidad de ajustar la dosis de fludrocortisona se basa en varios factores relacionados con la respuesta clínica del paciente. Por ejemplo, en pacientes que experimentan hipotensión postural (caída de la presión arterial al ponerse de pie), hiponatremia (bajos niveles de sodio en sangre) o hiperpotasemia (niveles elevados de potasio en sangre), la dosis de fludrocortisona debe aumentarse para ayudar a equilibrar los electrolitos y mantener una presión arterial adecuada. Esta condición es particularmente relevante en los pacientes con insuficiencia adrenal, ya que la falta de cortisol y mineralocorticoides compromete el sistema de regulación de la presión arterial y el equilibrio de electrolitos.

Además, en pacientes que presentan fatiga, un aumento de la actividad plasmática de la renina (PRA) indica que puede ser necesario un ajuste de la dosis de fludrocortisona. Un aumento de PRA refleja la necesidad de mayor retención de sodio y agua para contrarrestar una disminución de volumen intravascular, lo cual se puede corregir mediante el aumento de la fludrocortisona.

Por el contrario, si los pacientes experimentan efectos secundarios como edema (retención de líquidos), hipokalemia(niveles bajos de potasio) o hipertensión (presión arterial elevada), la dosis debe reducirse. Estos efectos secundarios indican un exceso en la retención de sodio y agua, lo que puede sobrecargar el sistema circulatorio y los riñones.

Es importante señalar que, cuando los pacientes reciben dosis máximas de hidrocortisona en situaciones de estrés, no es necesario administrar fludrocortisona adicional, ya que la hidrocortisona en dosis altas tiene efectos mineralocorticoides que ayudan a mantener el equilibrio electrolítico. Sin embargo, algunos pacientes pueden no tolerar bien la fludrocortisona, en cuyo caso se les pueden prescribir tabletas de NaCl (cloruro de sodio) como sustituto para compensar la pérdida renal de sodio.

Terapia de reemplazo con DHEA

El DHEA (dehidroepiandrosterona) es una hormona producida en las glándulas suprarrenales que tiene múltiples efectos en el cuerpo, incluida la mejora de la sensación general de bienestar, el aumento de la masa muscular y la prevención de la pérdida ósea. En algunos casos de insuficiencia adrenal, especialmente en mujeres, se prescribe DHEA como parte del tratamiento. En un ensayo clínico doble ciego, se demostró que las mujeres que tomaron 50 mg de DHEA por vía oral cada mañana experimentaron mejoras en su bienestar general, un aumento de la masa muscular y una reversión en la pérdida ósea en el cuello femoral. Este tratamiento puede ser particularmente útil para mejorar la calidad de vida de las mujeres que sufren de insuficiencia adrenal, ya que el DHEA también tiene un efecto antiinflamatorio y es precursor de otras hormonas esteroides importantes, como los estrógenos y testosterona.

Sin embargo, es fundamental que las mujeres mayores que reciban DHEA sean monitoreadas cuidadosamente para detectar efectos androgénicos, como el crecimiento excesivo de vello facial o corporal, acné y voz grave, ya que el DHEA puede convertirse en testosterona en el cuerpo. Esto es especialmente importante en las mujeres posmenopáusicas, quienes pueden ser más sensibles a los efectos androgénicos de esta hormona.

Es importante destacar que las preparaciones de DHEA disponibles en el mercado pueden tener potencias variables, lo que puede llevar a una falta de control sobre la dosificación y la calidad del medicamento. Por esta razón, se recomienda que la prescripción de DHEA se haga mediante la formulación farmacéutica de DHEA micronizado de grado farmacéutico para garantizar la dosificación adecuada y la pureza del producto.

Tratamiento del hiperandrogenismo en mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita

El tratamiento del hiperandrogenismo en mujeres con hiperplasia adrenal congénita es una parte crucial del manejo de esta enfermedad, ya que los niveles elevados de andrógenos, como la testosterona, pueden causar una serie de síntomas masculinizantes que afectan la calidad de vida de las pacientes. La hiperplasia adrenal congénita es un trastorno genético que altera la producción de hormonas en las glándulas suprarrenales, y en algunas formas de esta condición, la producción de andrógenos aumenta significativamente. Esto puede dar lugar a problemas como el hirsutismo, el acné, la alopecia y alteraciones en el ciclo menstrual, todos los cuales son manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo.

El objetivo principal del tratamiento en mujeres con hiperplasia adrenal congénita es reducir los niveles de andrógenos y controlar los síntomas físicos relacionados. Para ello, se emplean varias estrategias terapéuticas, que incluyen el uso de glucocorticoides, medicamentos antiandrogénicos, anticonceptivos orales, tratamientos tópicos y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas.

Tratamiento de la crisis adrenal aguda

El tratamiento de la crisis adrenal aguda es un proceso crítico y urgente, dado que se trata de una condición potencialmente mortal que requiere intervención inmediata. La crisis adrenal aguda generalmente ocurre cuando una persona con insuficiencia adrenal subyacente experimenta un evento estresante, como una infección, un trauma o una cirugía, lo que provoca una disminución abrupta en la producción de cortisol. Este déficit de cortisol puede desencadenar una serie de manifestaciones clínicas graves, como hipotensión severa, hipoglucemia, deshidratación y desequilibrio electrolítico, lo que constituye una emergencia médica.

Cuando se sospecha una crisis adrenal aguda, pero el diagnóstico de insuficiencia adrenal no está establecido, el primer paso es garantizar el acceso intravenoso. La instauración de una vía intravenosa es esencial para administrar los líquidos y los medicamentos necesarios de manera rápida y eficaz. Paralelamente, se debe extraer sangre para realizar análisis diagnósticos, incluyendo cultivos para identificar posibles infecciones bacterianas, así como mediciones de los niveles de ACTH plasmático, cortisol, glucosa, urea, creatinina y electrolitos. Además, se debe obtener una muestra de orina para descartar una posible infección del tracto urinario (ITU), ya que las infecciones bacterianas son un factor común que precipita una crisis adrenal.

Aunque los resultados de estos estudios pueden demorar un poco, el tratamiento debe iniciarse de inmediato sin esperar los resultados, ya que cada minuto es crucial. El tratamiento inicial incluye la administración de hidrocortisona intravenosa, con una dosis de 100 mg en bolo intravenoso, seguida de 50 mg cada 6 horas, ya sea en bolos intravenosos o mediante una infusión continua intravenosa. La dosificación de hidrocortisona puede reducirse de acuerdo con la evolución clínica del paciente y los resultados de los análisis de laboratorio.

Uno de los componentes fundamentales del tratamiento de la crisis adrenal aguda es la rehidratación adecuada del paciente. Se administran líquidos intravenosos, comúnmente en forma de solución salina normal al 0,9% o una combinación de solución salina normal al 0,9% con dextrosa al 5%. Inicialmente, se administran entre 2 y 3 litros de líquidos rápidamente para corregir la deshidratación, y luego la velocidad de infusión se ajusta en función de los parámetros clínicos del paciente y los resultados frecuentes de las mediciones de electrolitos y glucosa en suero. La corrección de la deshidratación es esencial para restaurar el volumen intravascular y mejorar la perfusión de los órganos vitales, particularmente el corazón y los riñones.

Una vez que la administración de solución salina intravenosa se ha detenido, se debe iniciar el reemplazo de mineralocorticoides con fludrocortisona, comenzando con una dosis de 0,1 mg oralmente al día. La dosis de fludrocortisona se ajusta según los resultados de los análisis de electrolitos en suero, especialmente para controlar la concentración de sodio y potasio. Esto es particularmente importante para evitar complicaciones como la hiponatremia o la hiperkalemia, que pueden ocurrir durante la crisis adrenal.

Dado que las infecciones bacterianas a menudo precipitan una crisis adrenal, se deben administrar antibióticos de amplio espectro de manera empírica mientras se esperan los resultados de los cultivos iniciales. Esto permite tratar posibles infecciones de manera rápida y efectiva antes de que los resultados confirmatorios estén disponibles. Además, el tratamiento de la hipoglucemia (bajos niveles de glucosa en sangre) y el manejo de los desequilibrios electrolíticos son esenciales para estabilizar al paciente. La hipoglucemia puede corregirse administrando glucosa intravenosa, mientras que los desequilibrios electrolíticos pueden requerir corrección adicional de sodio, potasio y otros electrolitos.

Cuando el paciente puede reanudar la ingesta oral, la hidrocortisona se administra por vía oral en dosis de 10–20 mg cada 6 horas. A medida que el paciente se estabiliza y mejora clínicamente, la dosis de hidrocortisona se ajusta gradualmente hacia los niveles de mantenimiento. La mayoría de los pacientes con insuficiencia adrenal crónica necesitarán una dosis de hidrocortisona administrada dos veces al día, típicamente de 10–20 mg por la mañana y 5–10 mg por la tarde.

Aunque en el contexto de la administración de grandes dosis de hidrocortisona durante la crisis adrenal, el reemplazo de mineralocorticoides no es necesario, una vez que la dosis de hidrocortisona se reduce, generalmente se requiere la adición de fludrocortisona para mantener el equilibrio de sodio y potasio. En estos casos, la dosis habitual de fludrocortisona oscila entre 0,05 y 0,2 mg al día por vía oral. Sin embargo, algunos pacientes no requieren fludrocortisona y pueden desarrollar edema si se les administra más de 0,05 mg una o dos veces por semana. Esto depende de la respuesta clínica individual.

Una vez que la crisis adrenal se ha resuelto y el paciente se encuentra clínicamente estable, se debe realizar una evaluación para determinar el grado de insuficiencia adrenal permanente y para intentar identificar la causa subyacente, si es posible. Esto puede implicar pruebas adicionales para evaluar la función adrenal y la glándula pituitaria, como pruebas de estimulación con ACTH o análisis de anticuerpos, dependiendo de la sospecha clínica.

Pronóstico

El pronóstico de los pacientes con enfermedad de Addison es, en general, razonablemente normal, siempre y cuando sigan un tratamiento adecuado y estén bien informados sobre su condición. La insuficiencia adrenal crónica, que caracteriza a la enfermedad de Addison, no suele reducir significativamente la esperanza de vida cuando se gestionan adecuadamente los niveles hormonales a través de la terapia de reemplazo con corticosteroides. De hecho, con un tratamiento adecuado y una supervisión constante, los pacientes pueden llevar una vida relativamente normal y libre de complicaciones graves. Sin embargo, la clave para una buena prognosis radica en el cumplimiento estricto del régimen terapéutico, así como en la capacidad del paciente para reconocer y manejar situaciones estresantes que puedan desencadenar una crisis adrenal.

Una de las mayores amenazas para los pacientes con enfermedad de Addison es la crisis adrenal, una condición potencialmente mortal que puede ocurrir si el paciente deja de tomar su medicación o si se enfrenta a un estrés significativo, como una infección, un trauma o una cirugía, sin ajustar adecuadamente la dosis de corticosteroides. Los corticosteroides son fundamentales para mantener el equilibrio hormonal en estos pacientes, y su ausencia o dosis insuficientes pueden provocar una insuficiencia adrenal aguda. Esta situación se presenta como una emergencia médica grave, que requiere un tratamiento inmediato para evitar complicaciones como el shock y la disfunción multiorgánica.

Por otro lado, el síndrome de Cushing puede desarrollarse en pacientes con enfermedad de Addison si toman dosis excesivas de corticosteroides para el tratamiento de su insuficiencia adrenal. El síndrome de Cushing, que es el resultado de una exposición crónica a niveles elevados de glucocorticoides, tiene sus propios riesgos y complicaciones, que incluyen hipertensión, diabetes, debilidad muscular, osteoporosis y un aumento en la susceptibilidad a infecciones. Por lo tanto, es fundamental ajustar la dosis de corticosteroides para evitar tanto la insuficiencia adrenal como la sobreexposición a los glucocorticoides.

El tratamiento de la crisis adrenal aguda, si se reconoce a tiempo, generalmente responde bien a la administración rápida de corticosteroides y líquidos intravenosos, lo que estabiliza al paciente en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando la crisis adrenal no es reconocida o tratada de manera oportuna, puede progresar a un shock que no responde al reemplazo de líquidos ni a los vasopresores, lo que puede llevar al fallo multiorgánico y, finalmente, a la muerte. La mortalidad asociada a la crisis adrenal se debe, en gran parte, a la falta de un diagnóstico temprano y a la falta de tratamiento adecuado, lo que hace que la identificación temprana de la condición sea crucial para la supervivencia del paciente.

Fuente y lecturas recomendadas:

- Bridwell RE et al. Adrenal emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2023;41:795. [PMID: 37758424]

- Carsote M et al. Addison’s disease: diagnosis and management strategies. Int J Gen Med. 2023;16:2187. [PMID: 37287503]

- Merke DP et al. Congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. N Engl J Med. 2020;383:124861. [PMID: 32966723]

Originally posted on 3 de mayo de 2025 @ 12:07 PM